L’artiste impressionniste a-t-il exprimé un désir homosexuel dans son œuvre ? En l’abordant sous le prisme de la figure masculine, l'exposition Caillebotte, peindre les hommes, au musée d'Orsay, à Paris, pose cette question légitime sans tomber dans des conclusions hâtives.

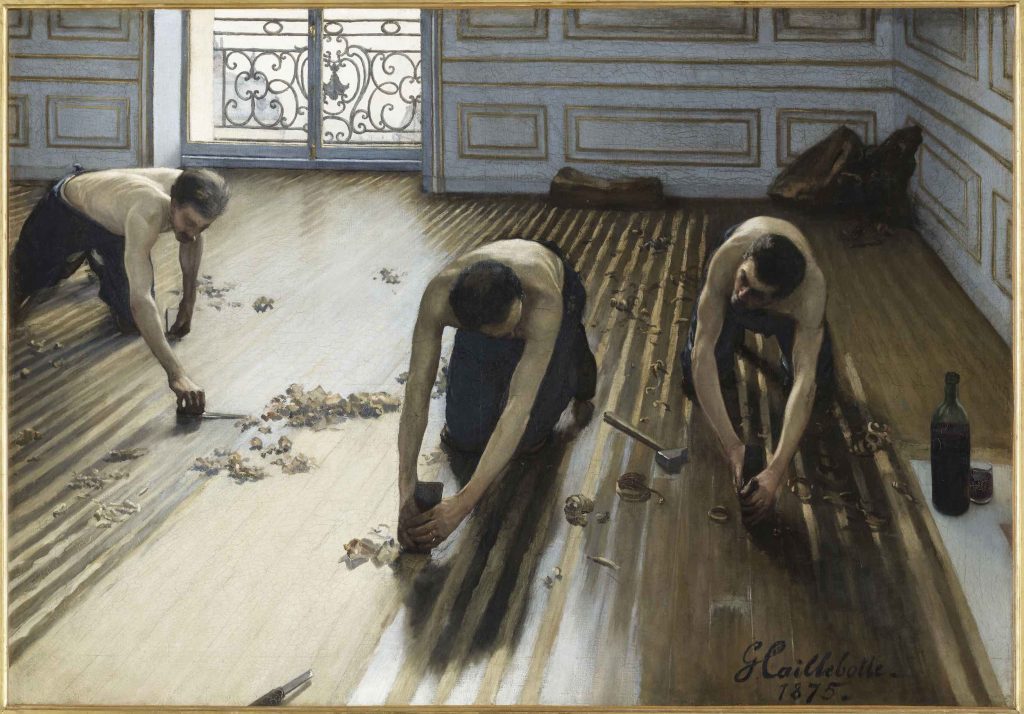

Torses en sueur et muscles saillants, les Raboteurs de parquet aimantent tous les regards, comme ils le firent lors de l’exposition impressionniste de 1876. À l’époque, l’œuvre scandalise : le réalisme de ces corps et de la pénibilité de leur tâche bouscule une société où la peinture véhicule un idéal masculin très stéréotypé, dérivé des héros antiques ou des dieux de la mythologie. À Orsay, les trois ouvriers et la soixantaine de toiles réunies autour d’eux rappellent, désormais, la place centrale des hommes dans l’inspiration du peintre Gustave Caillebotte (1848-1894).

À lire aussi : Ces 8 humoristes LGBT font leur rentrée

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : cent de ses tableaux de figures les représentent exclusivement, quand 32 s’attachent uniquement à des femmes, et 17 à des protagonistes des deux sexes. À la même période, Manet, Degas ou Renoir versent plutôt dans la production de sujets féminins – repasseuses, danseuses, élégantes en balade, c’est selon – ou dans des scènes de sociabilité et de séduction. Du vivant de Caillebotte, aucun critique ne relève cette prédilection qui le singularise parmi les impressionnistes : celle-ci n’a, d’ailleurs, été formulée explicitement qu’en 1995, après la première grande rétrospective internationale organisée au Grand Palais pour le centenaire de sa mort. Face à l’ensemble réuni à Orsay, il n’est plus possible de l’ignorer.

Des corps masculins en action

De la Rue de Paris ; temps de pluie en passant par Le Pont de l’Europe, celui dont la carrière débute vers 1870 peint des messieurs en haut de forme se promenant sur les boulevards, mais il les montre aussi en dehors de l’espace public. Ses modèles observent la ville depuis leurs balcons ou apparaissent en intérieur, en train de lire, jouer aux cartes ou rêvasser, dans une sphère privée traditionnellement considérée comme féminine. Le bourgeois rentier donne aussi à voir l’homme au travail, comme dans ses activités sportives. Les Peintres en bâtiment en témoignent : il est l’un des premiers à dédier de grands tableaux aux travailleurs urbains. De plus, explique le commissaire Paul Perrin, "ses compositions mettent en valeur les corps d’une manière assez neuve, engagés dans l’action, que ce soit chez les raboteurs ou les sportifs". Ses Canotiers ramant sur l’Yerre dans des maillots valorisant leur plastique, tranchent avec les couples flirtant gentiment dans des barques ou des guinguettes, produits par ses collègues impressionnistes.

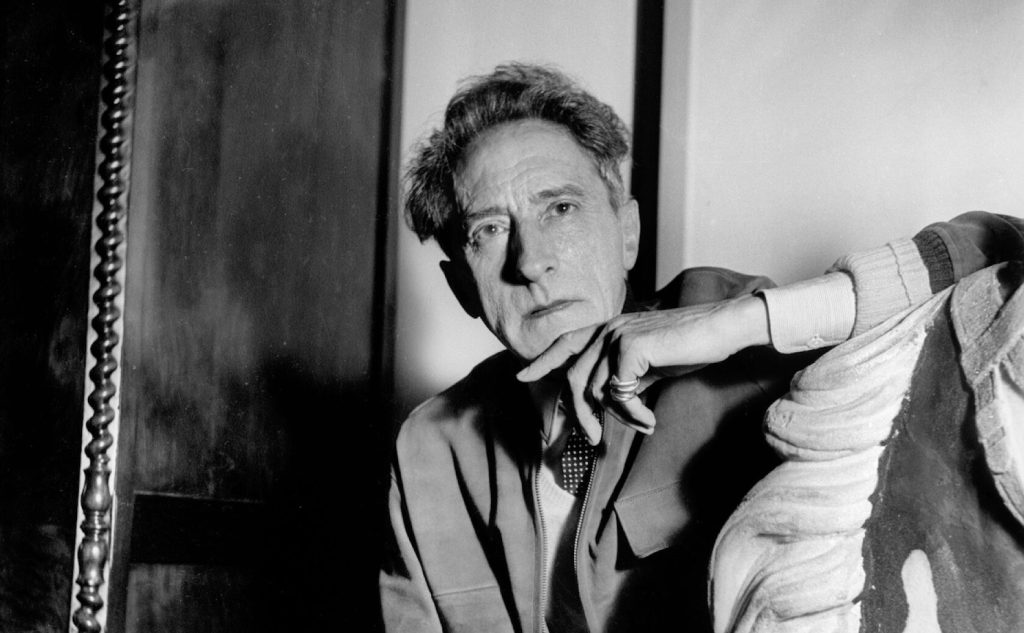

Faut-il voir, dans cette emprise des mâles, l’éventuelle expression d’un désir homosexuel ? La question divise les spécialistes et certains commentaires critiques formulés à l’encontre de l’expo d’Orsay, taxée d’adopter un parti-pris réducteur ou biaisé, témoignent de l’âpreté des débats. De la vie privée de Gustave Caillebotte, issu d’un milieu catholique et conservateur et mort à 46 ans, que sait-on vraiment ? L’artiste, nous apprend-on, était principalement entouré d’amis célibataires : une très belle salle de portraits leur est, d’ailleurs, dédiée.

À partir de la fin des années 1870, il vit en concubinage avec Charlotte Berthier, une "amie" de dix ans sa cadette qu’il dotera d'une rente viagère dans son testament, mais il ne l’épouse pas et ne conçoit pas d’enfant, assumant une forme de marginalité dans un XIXᵉ siècle où l’accomplissement masculin passe par la famille. Pour le reste, la connaissance du personnage pâtit d’une quasi-absence d’archives personnelles. En outre, aucun écrit ne permet d’affirmer quoi que ce soit sur sa sexualité. En l’état actuel des connaissances, ses éventuels penchants homoérotiques, vécus ou fantasmés, restent une spéculation… au même titre que son hétérosexualité.

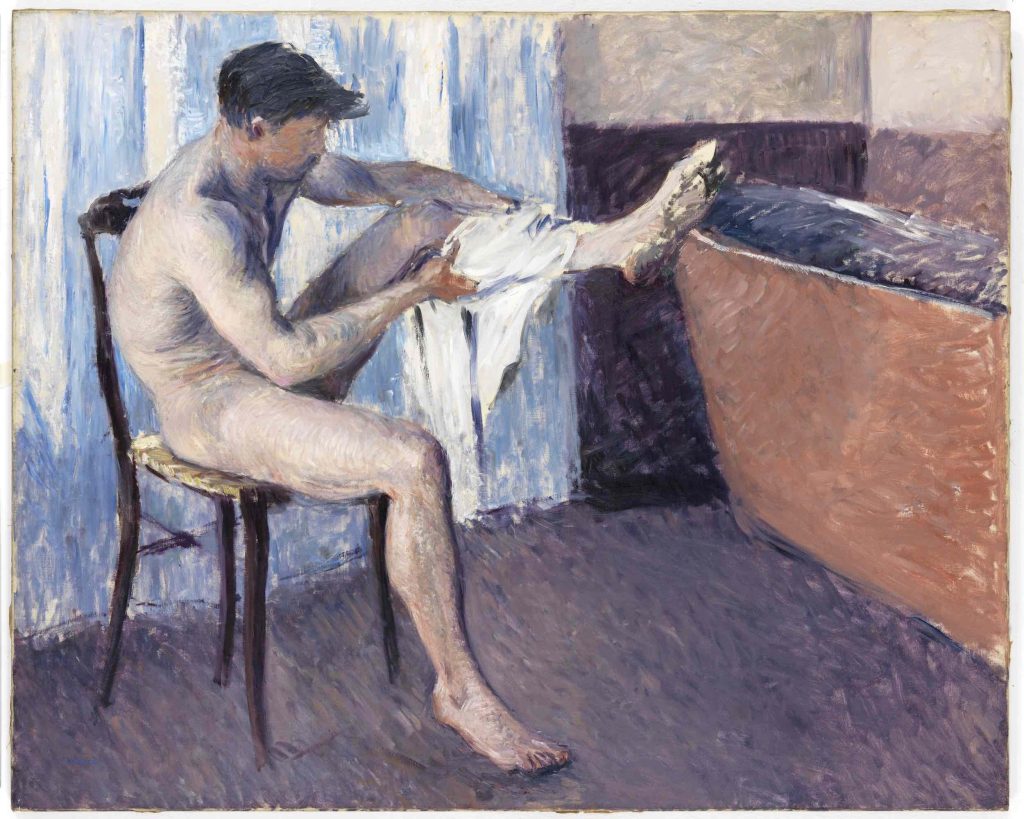

Des nus subversifs

Acceptons, donc, sa part de mystère pour contempler ce qu’il nous a laissé… Avide de saisir l’homme dans chaque dimension de son quotidien, Caillebotte s’autorise, par deux fois, à le montrer dans son plus simple appareil, à une époque où la nudité n’est courante que dans la peinture mythologique ou d’histoire, rarement dans celle de la vie moderne. En 1884, le protagoniste anonyme d’Un homme au bain se sèche le dos après ses ablutions, vêtements et traces de pas mouillés au sol, fesses à l’épicentre de la composition. Exécuté la même année, et probablement inachevé, L’Homme s’essuyant la jambe a la guibole levée et, cette fois, c’est son aine qui occupe le centre de gravité. Non seulement les sujets en tenue d’Adam ne font l’objet d’aucune idéalisation ni héroïsation, mais, audace supplémentaire, ils n’ont pas conscience d’être vus. L’artiste semble s’immiscer dans leur intimité et livrer leur anatomie aux regards, comme bien des peintres avant lui l’ont fait avec les dames. La seconde toile n’a jamais été montrée en public ; la première, une seule fois, à Bruxelles, en 1888, lors de l’exposition du groupe d’avant-garde des XX, et reléguée dans une salle secondaire. Trop subversive ? "En substituant au traditionnel modèle féminin un homme viril, et en offrant aussi franchement sa chair à la délectation visuelle du spectateur (que celui-ci soit un homme ou une femme), Caillebotte trouble plus que jamais les conventions sexuelles et de genre de son temps", écrit Paul Perrin dans le carnet Découvertes Gallimard qui accompagne l’expo. Dès lors, à chacun son regard… mais une chose est sûre : son œuvre a participé d’un nouvel idéal masculin.

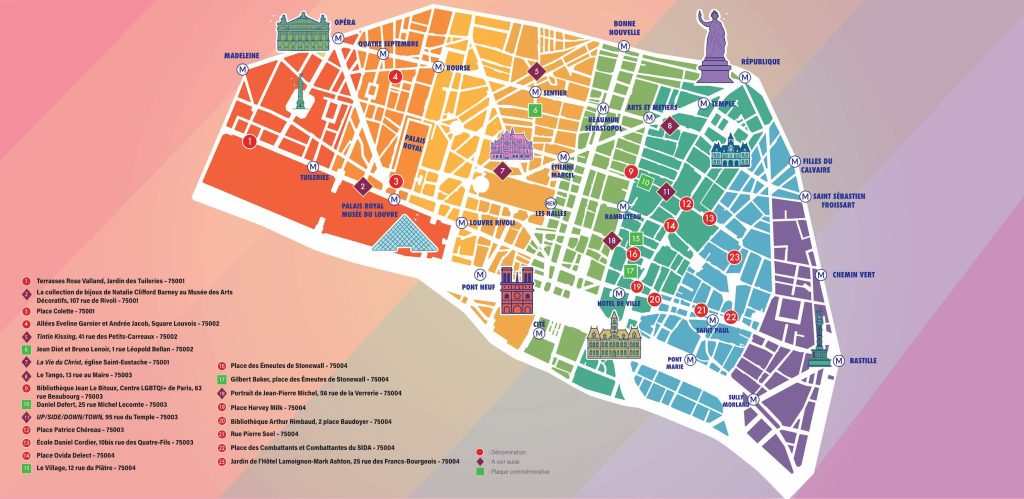

Caillebotte. Peindre les hommes, musée d’Orsay, jusqu’au 19 janvier.