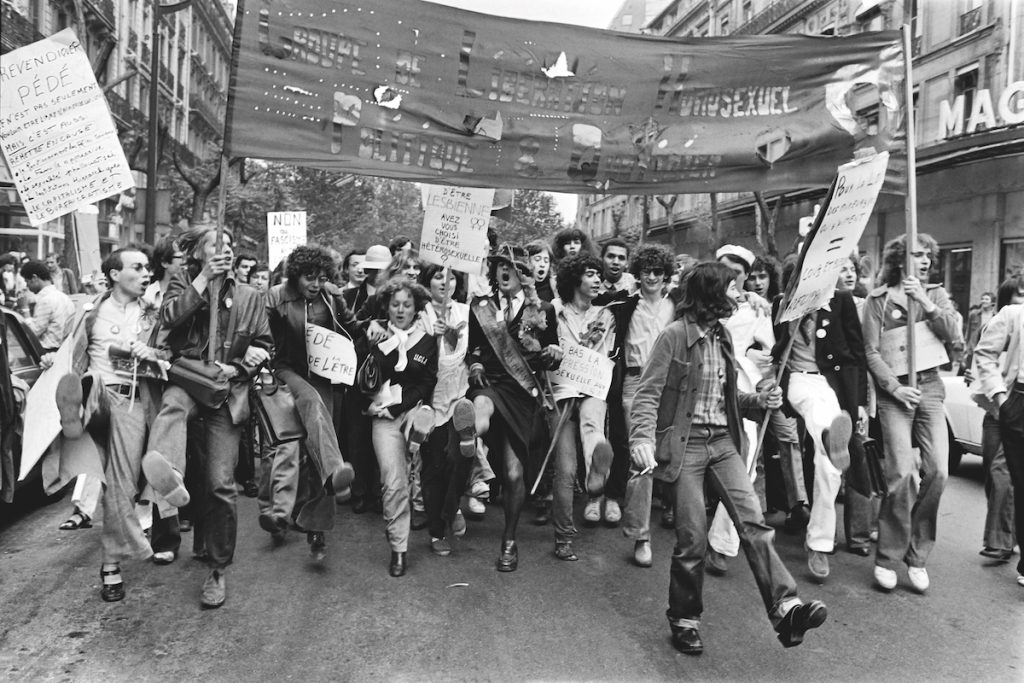

[Article à retrouver dans le dossier spécial "Avoir 25 ans en 2025" du têtu· du printemps] Profitant de la liberté conquise par leurs aînés, les jeunes LGBTQI+ peuvent aujourd’hui s’affirmer fièrement sous une ribambelle d’étiquettes. Mais la norme hétéro n’a pas dit son dernier mot…

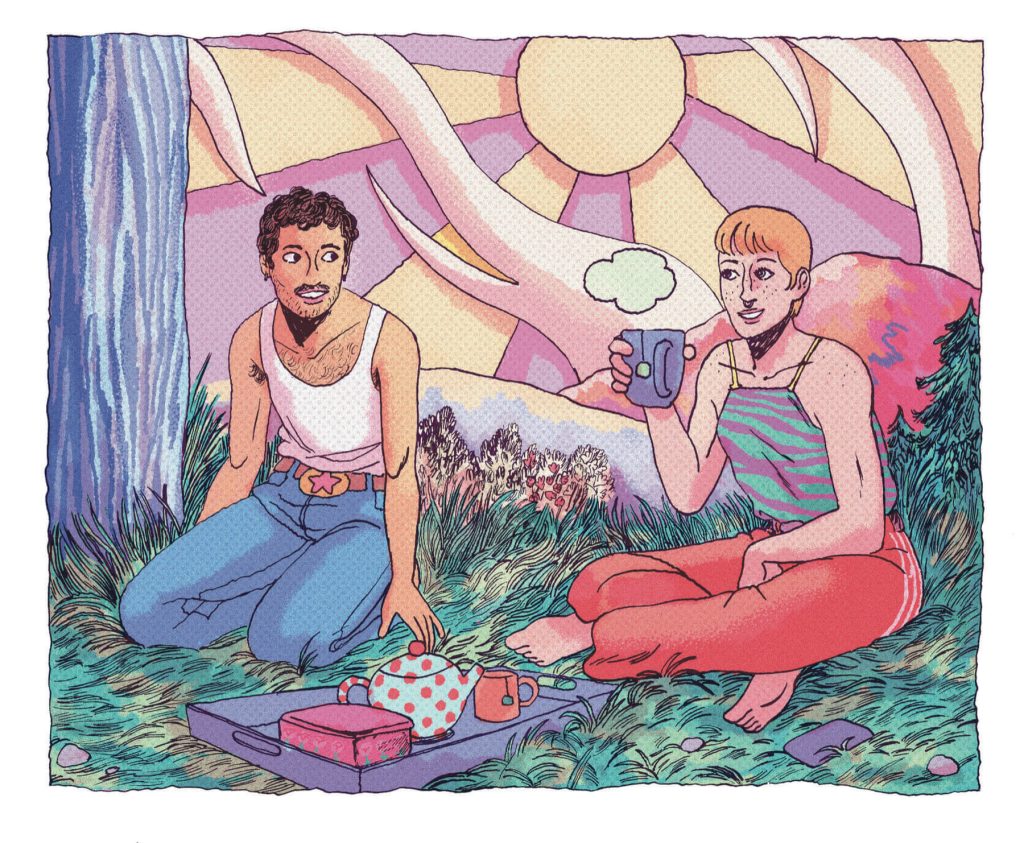

Illustration : Corentin Guillot pour têtu·

Non mais regardez-moi tous ces petits privilégiés : quand ils sont nés, il y avait déjà le pacs et têtu·, le mariage pour tous a été voté alors qu’ils n’étaient même pas majeurs… Ils ont toujours pu baiser facilement grâce à Grindr et n’hésitent pas à se dire "hétéroflexible", "pansexuel", "gender fuck", etc. Moi, de mon temps, il n’y avait que les pédés et les goudous ! Merci pour ta contribution, Jean-Pierre… mais la nouvelle génération est-elle si fluide qu’on le dit ?

À lire aussi : Grindr moi non plus : 16 ans de "tu ch" et puis s'en va ?

Sous l’égide de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), des chercheurs surveillent comment les Français baisent ; en 2023, ils ont interrogé une cohorte de 31 518 personnes pour l’étude Contexte des sexualités en France. D’après leur enquête, 14,8 % des femmes de 18 à 29 ans déclarent avoir déjà eu une relation homosexuelle, de même que 9,3 % des hommes du même âge. Et de fait, c’est un progrès : en 2006, lors d’une précédente étude, seulement 5,7 % des femmes de 18 à 24 ans et 3,8 % des hommes disaient de même.

On est content pour les jeunes d’aujourd’hui, surtout que cela va de pair avec une identification de plus en plus grande à la communauté LGBTQI+ : chez les 18-29 ans, 2,6 % des femmes et 3,2 % des hommes se disent homos (contre 1,3 et 2,3 % tous âges confondus), 9,6 % et 4,3 % s’affirment bi (contre 2,8 % et 2,3 % en général) et, nouveauté : 3,1 % et 1,1 % revendiquent leur pansexualité (contre 1,5 % et 0,6 % de l’ensemble).

La norme fait de la résistance

"Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient pas entendu parler d’amour", disait François de La Rochefoucauld. Alors, faut-il voir dans ces chiffres le simple effet d’une plus grande diversité d’étiquettes disponibles, ou bel et bien le début d’une vague de renversement de la norme hétéro ? Prudence, tempèrent les sociologues. Car si les discussions collectives sur la sexualité amorcent des évolutions sociétales, les pratiques bougent bien lentement. "L’hétérosexualité est devenue une catégorie à part entière, ce n’est plus simplement l’évidence ou la normalité, expose Isabelle Clair, sociologue au CNRS et autrice notamment de Sociologie du genre et des Choses sérieuses, enquête sur les amours adolescentes. Mais ce type d’évolutions politiques et sociales, d’autant plus qu’elles sont portées par une élite culturelle, ont tendance à saturer l’espace médiatique, ce qui fait qu’on en déduit un peu vite des effets immédiats sur les pratiques de la population."

En observant de plus près cette génération kaléidoscopique, on s’aperçoit en effet que la situation est un peu plus complexe qu’il n’y paraît. Les travaux d’Isabelle Clair montrent ainsi que les plus jeunes restent encore assez crispés sur la norme, avec notamment une volonté de se mettre en couple hétéro pour ne plus passer pour des "bébés". Cette crispation est plus marquée du côté des garçons où, souligne la sociologue, "la figure du "pédé" demeure un repoussoir qui traverse tout l’espace social". Même si les jeunes gays se contraignent moins de nos jours à passer par la case hétéro avant de vivre leur sexualité, "il n’y a pas de couples de garçons au lycée", note-t-elle. Donc ils ont plutôt tendance à nouer des relations amoureuses à l’extérieur, perpétuant la "double vie" longtemps de mise pour les homosexuels. Si les filles peuvent être en couple avec d’autres filles, elles ont plus tendance à se désigner comme bi ou pan que lesbienne. "Elles voient dans cette dernière catégorie un enfermement, un motif d’exclusion sociale", signale Isabelle Clair.

Des étiquettes et des pratiques

Ce n’est véritablement qu’après le bac, avec l’entrée dans les études supérieures, que les jeunes adultes s’autorisent à s’affranchir de la norme. "Le jour de la rentrée universitaire, pour introduire mes sujets de recherche, je disais souvent aux premières années : "Si vous êtes hétéro, vous avez statistiquement plus de chances de ne plus l’être complètement à la fin de l’année", s’amuse Félix Dusseau, sociologue, spécialiste notamment des bisexualités. Ils me regardaient avec de grands yeux mais à chaque fin d’année, plusieurs venaient me donner raison." Il explique ce passage par "l’arrivée dans une grande ville avec ce que cela suppose d’anonymat et de confrontation à une diversité de modèles", un phénomène qu’ont bien connu les générations précédentes de gays et de lesbiennes.

De fait, c’est dans la tranche 20-25 ans, appelée "jeunesse sexuelle" par les sociologues, que la fluidité est la plus marquée. Elle se tasse ensuite avec l’entrée dans le monde du travail et un retour à la conjugalité "traditionnelle", avec parfois de nouvelles explorations à la quarantaine, notamment chez les femmes qui ont fait le tour du modèle hétéro. Autrement dit, il y a des âges plus fluides que d’autres, et pas uniquement dans la jeunesse.

On a seulement l’impression que chez les 18-29 ans, les identifications (bi, pan, etc.) précèdent ou accompagnent les pratiques, alors que plus tard ce sont les pratiques qui déterminent les identifications. D’ailleurs, pour qui sait chercher, on en trouve plein, des quadras hétéroflexibles ! Malheureusement ils ne le sont pas au point de s’inscrire sur Grindr…

À lire aussi : Avoir 25 ans en 2025 : trash ou vanille, la Gen Z a choisi de ne pas choisir