Le film documentaire de Frédéric Chaudier, Révolution sida, examine la réponse politique apportée par les États à la pandémie de VIH-sida. Un témoignage majeur pour documenter une lutte devenue au fil des années, avec l’apparition en Occident de traitements efficaces, plus discrète dans l’agenda politique des États du Nord.

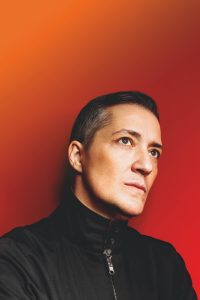

La force de Révolution Sida, documentaire indispensable sorti au cinéma cette semaine du 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, c’est la façon dont il explore les aspects humains et politiques de l’épidémie et les blocages qui subsistent encore dans les politiques de santé publique à travers le monde. Le réalisateur, Frédéric Chaudier, a beaucoup travaillé sur le sujet pendant près de six ans, et a surtout rencontré des témoins passionnants. Pour têtu·, il revient sur l’aventure du film qui a commencé en 2014, sa méthode de travail, et sur les enjeux actuels autour du VIH/sida à l’heure du covid…

En tant que réalisateur de documentaire, qu’est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à la santé publique mondiale sous l’angle de l’épidémie du VIH/sida ?

Frédéric Chaudier : Trois ans après la mort de mon père atteint de la maladie de Charcot, j’ai décidé de donner du sens à mon métier en retournant sur les lieux, à la maison médicale Jeanne Garnier dans le 15e arrondissement de Paris. J’ai voulu essayer d’explorer, pendant 14 mois de tournage, ce qui m’avait été transmis dans ces moments douloureux que sont ceux de la mort d’un être qu’on aime. Le film, Les Yeux ouverts, est sorti en salles en 2010 et il a rencontré un certain succès, j’y faisais témoigner les personnels du deuxième étage afin de recomposer les dix derniers mois de la vie de mon père à travers leurs parcours. Je proposais une vision humaine de la santé, je parlais plus de la vie que de la mort et cela questionnait la valeur qu’on donne aux êtres.

En 2014, j’ai lu un article du Monde qui racontait le projet 90-90-90 de l’Onusida qui visait une fin de l’épidémie de sida en 2030, ainsi que les questionnements autour. Cela me ramenait à mes obsessions sur la marche de l’humanité, le sort que l’on réserve à certaines personnes selon qui et où elles sont, et j’ai eu envie de m’intéresser de près au sujet. La phase de préparation et d’écriture a été très longue, tout comme celle des rencontres. En tant qu’homme blanc, hétérosexuel et père de trois enfants, il a fallu que je me pose des questions autour de la légitimité – que je n’ai d’ailleurs cessé de me poser pendant tout le travail sur ce film – et je me suis rapproché de plein de personnes qui, chacune à son endroit, avait traversé ou traversait encore ce combat, en connaissait les peines et les douleurs. Le tournage a duré de 2016 à 2018, et a été suivi d’une année de montage. Le film a ensuite été retardé par la crise du covid et je suis heureux qu’il puisse enfin sortir. C’est une grande émotion et une joie immense pour moi.

Il y avait dès le départ la volonté de se positionner sur l’angle politique ?

Ce qu’on a pas mal entendu, à une époque, et que j’ai pu constater via la littérature sur le sujet et les nombreuses rencontres que j’ai faites, c’est l’aspect éminemment politique de cette épidémie. Il y a l’aspect dramatique, l’aspect révolutionnaire, mais avant tout, cet aspect politique. C’est la clé d’entrée qui ouvre de multiples serrures nous permettant de voir les choses différemment. Le VIH est et a été une sorte de révélateur, au sens photographique du terme. C’est ce qui est aussi effrayant que passionnant dans ce que révèle ce virus : le traitement médiatique qu’il a reçu, la mobilisation incroyable qui a eu lieu pendant 25 ou 30 ans et qui continue de façon différente dans le monde, la cruauté réservée à de nombreuses populations dans le monde...

Le film regorge de témoignages passionnants, on peut imaginer que la phase de montage a été complexe... Comment fait-on des choix ?

J’ai encore de quoi faire au moins deux films ! J’ai des entretiens merveilleux et éclairants d’intelligence avec, notamment, les co-découvreurs du virus du sida et d’autres grands scientifiques, et sans doute le dernier entretien de Pierre Bergé. Ils ne sont pas dans le film, sinon cela aurait été Le Soulier de satin du sida, et cela aurait été beaucoup trop long pour un film documentaire pour le cinéma. Le film s’est plutôt construit comme un objet qui évoque la situation dans différents pays du monde pour créer, à différentes échelles, une sorte d’effet miroir avec la France. C’est parfois sans commune mesure, comme le scandale du sang contaminé en Chine. Cela rappelle des événements que la France a traversés ou vit encore, comme la stigmatisation qui n’est pas encore un sujet réglé, ou le regard à porter sur les migrations. J’aimerais bien faire un autre film qui se consacrerait aux enjeux du sida dans les territoires de la francophonie.

Le film traverse de nombreux pays, comment les territoires ont-ils été choisis ?

Le début en Afrique du Sud s’est imposé puisqu’il y avait en 2016 la 21e Conférence mondiale sur le sida à Durban, là où avait eu lieu la 13e seize ans plus tôt. C’était une révolution au sens presque astronomique du terme, une façon de constater sur ce territoire les avancées, les dysfonctionnements, les empêchements qui subsistaient. Et cela a été un tel événement que toute la "planète VIH" était là, des chercheurs aux ONG. Je savais ensuite, dès le départ, qu’il nous fallait tourner en Chine et en Russie pour y évoquer le sort réservé à certaines populations. Mais d’autres territoires nous ont paru importants au fil de nos rencontres, notamment sur les sujets liés à l’accès aux traitements, comme la Thaïlande. L’une des surprises concernait les États-Unis. Je me disais qu’il ne devait plus vraiment y avoir de sujet dans ce pays qui fut, comme la France, l'un des pays précurseurs dans cette lutte et dans la mobilisation notamment qui a incroyablement œuvré au sein des communautés LGBTQI+. Mais en 2016, au début de l’ère Trump, ce fut le début d’un travail de sape, d’abord sur l’Obamacare qui n’était déjà pas mirobolant mais qui aidait beaucoup les associations. J’ai rencontré là-bas, encore, des personnes admirables. Il y a quelque chose d’un peu égoïste dans mon travail, c’est l’opportunité de pouvoir enrichir son savoir auprès de personnes qui sont, humainement et dans le combat, des exemples. Ces rencontres m’ont considérablement modifié pendant le trajet que fut ce film.

Vous avez poursuivi les échanges à la suite de ces rencontres ?

Je suis régulièrement en contact avec la plupart des personnes interviewées. Ce sont des gens qui font partie de mon existence à présent. Les entretiens ont été nombreux et nous prenions le temps, entre deux et quatre heures d’échanges et de discussions à chaque fois. Cette histoire qui a 42 ou 43 ans est une somme immense, c’est difficile de l’aborder dans des entretiens de trente minutes ou d’une heure. Cela a été un voyage beau et terrible pour de nombreuses personnes, et recueillir leur parole est une vraie chance. Ce sont des personnes importantes.

Vous disiez en début d’entretien pouvoir faire encore de nombreux films sur le sujet au vu de la masse de témoignages recueillis : cela représente beaucoup d’heures de rush ?

Je crois que j’ai près de 750 heures de rush !

La récente crise du covid a-t-elle fait émerger des éléments communs aux deux épidémies ?

Il y a plein de sujets communs. J’espère que cette phase covid va au moins permettre de se remettre en question sur certains sujets qu’on croyait acquis, notamment en France. Comme le dit très bien dans mon film Gaëlle Krikorian (chercheuse en sciences sociales et militante dans les domaines de l’accès aux soins et des droits des minorités, ancienne vice-présidente d’Act Up-Paris, ndlr), l’accès au médicament, même dans les grands pays occidentaux, n’est pas totalement acquis ni inscrit dans le marbre. Et sur le covid, il y a aussi eu des phénomènes de stigmatisation entre masqués et non-masqués, vaccinés et non-vaccinés…

La particularité du sida a été la stigmatisation des populations dites marginales : personnes LGBTQI+, personnes en migration, toxicomanes… Ces phénomènes ont pourri et continuent de pourrir la vie de millions de personnes à travers le monde. À cause de cela, dans certains pays comme la Russie, les gens ne se font pas dépister, ne sont pas mis correctement sous traitement, c’est absurde.

S’il y a un véritable écho entre le VIH/sida et le covid, c’est que le sujet de la santé est toujours très révélateur de la façon dont on regarde l’humanité. Cela peut paraître utopique mais c’est la base de tout. Si l’autre n’existe pas, je n’existe pas. "I am because you are", comme le dit Johnny Clegg dans le film.

Est-ce que vous avez ressenti le manque de mobilisation générale autour du VIH/sida après les années de lutte forte ?

Je l’ai remarqué dès le départ du projet. Mais j’ai eu la chance pour le lancer de rencontrer deux personnes déterminantes qui ont cru au film : David Kessler (décédé en 2020, ndlr), qui fut à la tête du CNC et qui présidait alors Orange Studio, un producteur à l’ancienne mais d’une rare élégance. Et Pierre Bergé (décédé en 2017, ndlr) qui fut la seconde clé de voute au travers de sa fondation. Avant ça, mes rencontres avec des institutions comme l’INPES n’ont rien donné : pour eux, c’était réglé ! L’humain est une fabrique à oubli et, souvent, une crise chasse l’autre. Comment peut-on dire qu’une épidémie mondiale n’est plus un problème quand elle continue à se développer, même en France ? Moins de budget pour le sida, c’est un moins bon accès au dépistage, aux traitements, et la fin de la prévention. J’ai des enfants et je me rends compte à quel point la prévention est devenue inexistante. On se rappelle du Sidaction sur toutes les chaînes, de l’investissement d’animateurs télé comme Dechavanne… Et maintenant, on serait à l’abri de tout ? L’Onusida lance des projets, désormais le 95-95-95 (il vise à faire en sorte que d’ici à 2025, 95 % des personnes à risque aient accès à des options de prévention appropriées, 95 % des femmes séropositives enceintes ou allaitantes aient une charge virale indétectable grâce au traitement, et 95 % des enfants exposés au VIH soient testés, ndlr) mais il est de la responsabilité des États, qui abondent entre autres le Fonds mondial, de les faire avancer. Comment peut-on avancer et prétendre mettre fin à une épidémie quand on ne fait pas le nécessaire et que certaines populations sont encore poursuivies pour ce qu’elles sont ! C’est ridicule !

À lire aussi : 1984, création de Aides : l’entraide combat l'ignorance et la peur du VIH/sida

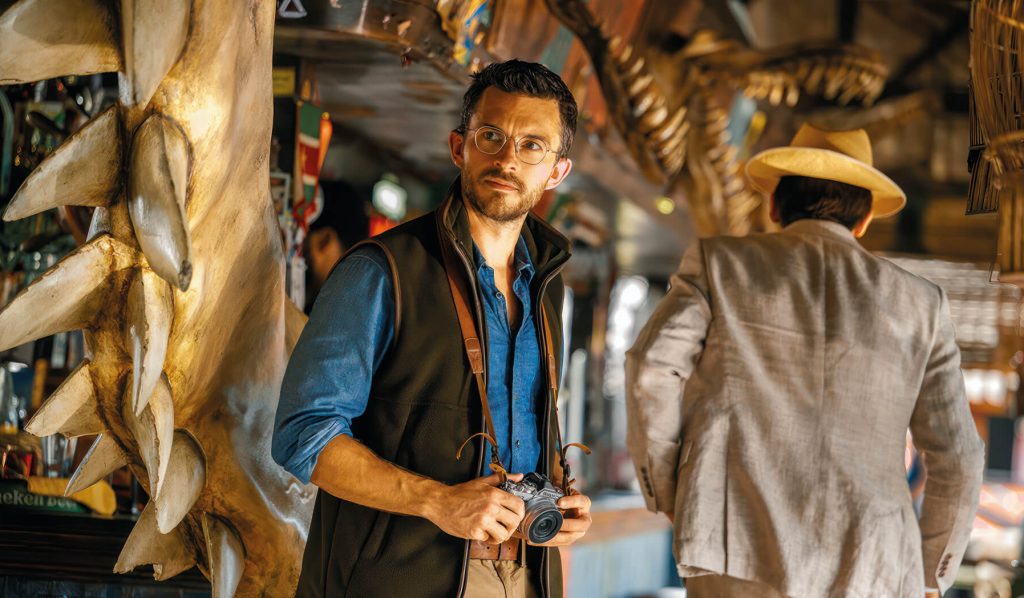

Crédit photo : JHR Films