ENTRETIEN. Trois ans après avoir écrit sur son père, Édouard Louis signe le récit de l’oppression puis de l’émancipation de sa mère, Combats et métamorphoses d’une femme. Un quatrième livre plus apaisé que les précédents.

Interview Guillaume Perilhou

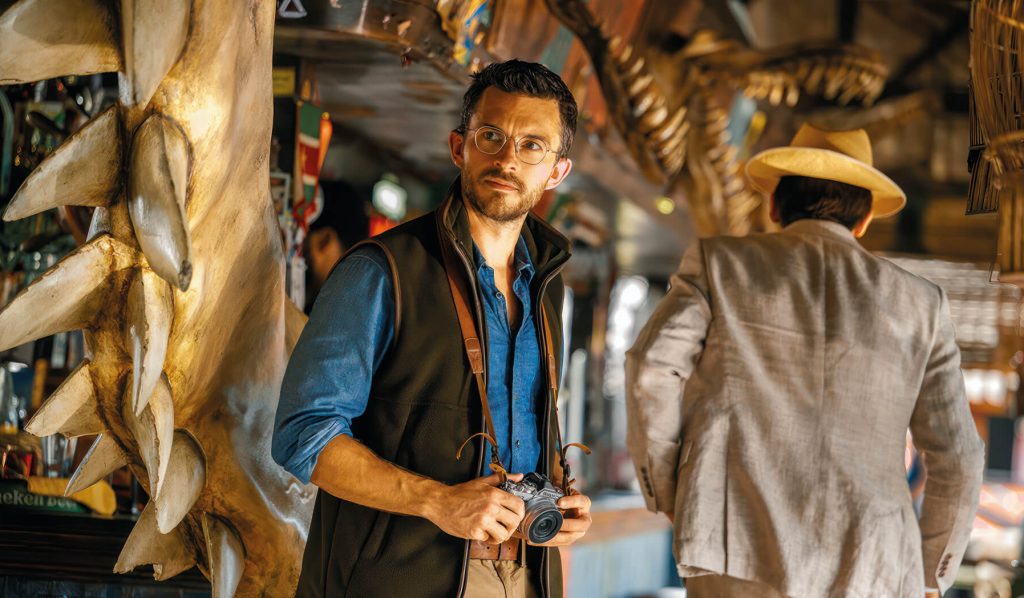

Photographie Enzo Tonati

L’écrivain aime sa mère. D’un amour contrarié, blessé, exposé – depuis En finir avec Eddy Bellegueule (2014) –, mais d’un amour sincère malgré tout. C’est qu’Édouard Louis est sensible. On l’entend dans sa voix basse, on le perçoit dans son sourire. Sous son tee-shirt “San Francisco”, l’auteur de 28 ans a la maturité d’un vieil homme dans un corps jeune. Son corps, il ne l’aime pas. Avec le succès, il a pris l’habitude des photos : pas de lumière directe, pas de profil droit, pas de main sur le visage. Devant un cliché, il est désespéré.

Des photos de sa mère, il y en a pourtant dans Combats et métamorphoses d’une femme. Des photos de jeunesse, d’avant les mariages et les malheurs. Quant aux siennes, il les voulait belles, gaies et colorées. Le décor bourgeois du lieu, trouvé pour l’occasion, ne l’a pas gêné. On l’y a interrogé longuement sur les rapports de classe et la littérature, les écrivains et leurs postures. Au même moment sortait en librairie un court texte cosigné avec le cinéaste Ken Loach : Dialogue sur l’art et la politique (publié aux Presses universitaires de France, dans la collection qu’Édouard Louis dirige). Un titre comme un résumé de ce qu’il cherche à mener : la révolution, en beauté.

Quand tu as écrit sur ton père, avais-tu l’ambition de le faire sur ta mère ?

Edouard Louis : J’écrivais un autre livre sur un sujet complètement différent et puis, un jour, en triant des papiers chez moi, j’ai trouvé une photo de ma mère à 20 ans sur laquelle elle avait l’air heureuse, pleine de joie, de rêves et d’espoir. Comme un corps tout entier projeté vers le futur. Cette jeune femme était tellement différente de ma mère, qui, vers l’âge de 30 ou 35 ans, était devenue une femme assombrie, souvent dure, triste, à la fois esclave domestique de mon père et souvent violente avec les autres, par exemple quand elle me disait : “Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu parles comme un pédé ? Pourquoi t’es pas normal ?” Je me suis demandé ce qui s’était passé entre la personne de la photo et celle que j’avais connue après. J’ai eu envie d’opérer une forme d’archéologie de la destruction du bonheur. Comment un bonheur, une envie d’aller vers le monde peuvent être détruits par une condition de femme et une condition de classe. Je n’écris pas pour faire des livres, mais pour mener des combats, parler d’existences dont on ne parle pas. Pour moi, écrire des livres, c’est savoir se laisser interpeller par le réel, comprendre que tu ne peux pas écrire sur autre chose s’il y a une urgence. Il y a quelque chose de tellement bourgeois dans le fait de planifier un livre en se coupant de la réalité, je ne veux pas faire ça. Je veux laisser à chaque fois ouverte la possibilité d’être remis en cause par le réel, et parler de ce qui a besoin d’être dit, maintenant, que ce soit la violence de classe, l’homophobie, le racisme…

C’est une façon de rendre justice ?

Très souvent, quand il y a violence, il y a silence. Il y a invisibilité. Dans les classes populaires de mon enfance, j’entendais toujours dire : “On ne parle pas de nous, personne ne se soucie de nous.” On se sentait abandonnés. Après, ce silence peut prendre des formes différentes, et parfois le silence sur certaines vies et sur certains corps passe par la prolifération de la parole. Il y a beaucoup de films et de livres qui parlent des pauvres, mais, la plupart du temps, les représentations qui en sont données sont tellement fausses et caricaturales que c’est une autre manière de ne pas parler des gens. Plus on parle d’eux, plus on les rend invisibles. Les banlieues sont vraiment le meilleur exemple : les politiques sont obsédés par ce sujet, qui revient sans cesse, et pourtant les personnes qui vivent dans les quartiers populaires sont les plus invisibles. Donc, oui, rendre justice. Mais évidemment, pour moi, ça ne veut pas dire tomber dans une mythologie des classes populaires, parce qu’en tant que gay j’ai souffert dans ces milieux-là. On me disait “pédé”, “tapette”, “tarlouze”. Il y avait un masculinisme si fort ; je suffoquais de mon homosexualité. Donc rendre justice et rendre visible, ce n’est pas dire du “bien”. Car il y a aussi des gays dans les milieux populaires. C’était important pour moi de tenir les deux lignes, sinon ç’aurait été rendre injustice à l’homosexualité. Il est important, quand on rend justice à une catégorie de personnes, de ne pas faire injustice à une autre.

Ta mère la première a fait preuve d’homophobie…

(Silence.) Oui, ma mère tenait des discours intrinsèquement homophobes. Elle ne m’a jamais dit : “Sale pédé, t’es qu’une pédale, tu me dégoûtes”, ou ce genre de choses. Mais elle me lançait : “Pourquoi tu te comportes comme ça, comme une fille ? Pourquoi tu ne te comportes pas comme un vrai garçon ? Arrête de faire la fille !” C’était une violence homophobe qui ne disait pas son nom, mais qui était présente dans les discours quotidiens. Quand je lui ai dit, un jour, que j’avais souffert de mon homosexualité étant enfant, ma mère m’a répondu qu’elle ne comprenait pas, qu’elle ou mon père n’avaient pourtant jamais été méchants. Mais c’est parce que la violence faisait partie du langage, de la manière d’être, de parler. La violence homophobe, quand elle s’exerçait, ne se vivait pas comme violence. C’est très compliqué : comment on règle la violence si les individus ne voient même pas quand ils sont violents ?

Te sens-tu renforcé ou toujours fragilisé par cette enfance ?

Au fond, j’ai été sauvé par l’humiliation. Mais comment le dire sans faire l’éloge de l’humiliation et de l’injure ? Mon idéal politique est, bien sûr, que personne ne vive l’humiliation. Et, pourtant, c’est parce qu’on m’a dit et répété : “Tu es différent, tu n’es pas comme nous”, que je n’ai pas eu d’autres choix que de l’être. Je suis devenu différent, au sens d’une forme d’émancipation de mon destin de classe, qui aurait normalement été d’aller à l’usine comme mon père, comme mon grand-père, d’aller comme mes frères et sœurs aujourd’hui dans de nouvelles formes de précarité chez Amazon et McDonald’s. Sartre disait : “L’homme est condamné à être libre.” J’étais condamné à l’être, parce qu’on me disait “tu n’es pas comme nous”, et j’ai dû me réinventer. Je ne suis pas né différent, mais je suis devenu différent, exactement comme Simone de Beauvoir disait qu’on ne naît pas femme mais qu’on le devient. Mais c’est une belle chose. Cela signifie que l’on a une marge politique pour rendre les gens différents – au sens de les faire différer par rapport à un destin imposé par le monde. Si la différence n’est pas une donnée de naissance mais un processus, quelque chose sur quoi nous avons un pouvoir, alors nous avons une responsabilité.

Ta mère a-t-elle bien reçu ce livre ?

C’est difficile à dire. Avec ma mère, on se parle sans se parler. (Long silence.) J’étais un enfant gay, et un silence s’est tout de suite imposé entre ma famille et moi. C’est assez fascinant une enfance gay, non ? de vivre une forme de secret quotidien qui structure ta vie. Chaque jour, à chaque instant, dans le groupe d’enfants du village, je me disais : “Il ne faut pas que tu fasses un geste trop féminin, il ne faut pas que tu regardes un garçon de façon trop insistante.” Quand j’allais à l’école et que je me faisais taper et traiter de “pédé”, je rentrais à la maison en me disant que, surtout, il fallait cacher ça. Tout mon quotidien était mû par ce secret, et comme pour beaucoup de gays ou de lesbiennes, ce secret m’a éloigné de ma famille. Et, au fond, même si aujourd’hui j’écris sur ma mère, la distance n’a jamais totalement disparu. Elle ne disparaît jamais. Il y a des dialogues qui n’ont jamais pu exister à cause de cette distance sexuelle, et qui n’existeront jamais. Dans Combats et métamorphoses d’une femme, parfois je m’adresse à elle, parfois je parle d’elle à la troisième personne, comme une reproduction typique de ce que vivent les enfants gays : un partage permanent entre le dicible et l’indicible, ce que l’on peut dire ou non, ce que l’on veut cacher ou que l’on peut révéler. Toute la forme du livre, sa composition, son style, reflète cette expérience. Jusqu’où je peux aller, en tant que gay, quand je parle ? Didier Eribon l’a montré dans Réflexions sur la question gay : cette ligne de séparation entre dicible et indicible structure l’existence des gays. Elle se recrée sans cesse. Quand on me dit dans un taxi : “Oh, elle est jolie la fille là-bas, hein !?” Qu’est-ce que je fais ? Est-ce que je dis que, moi, j’aime les hommes, ou est-ce que je ne réponds pas ?

"Comment on change le monde si les gens qui souffrent ne veulent pas dire “je souffre” ?"

Édouard Louis

Après ton premier livre, En finir avec Eddy Bellegueule, certains avaient mené des enquêtes auprès de ta famille pour savoir si tu disais la vérité…

Ce fut d’une violence extrême. Comme une façon de nier la pauvreté ou l’homophobie. Justement parce que la plupart du temps la violence n’est pas immédiatement perceptible. La plupart des pauvres, par exemple, ont honte d’être pauvres, parce que les dominants leur font croire qu’ils sont responsables, qu’ils n’ont pas assez travaillé, etc. Si vous demandez à ma mère si elle est pauvre, elle dira sans doute non, comme beaucoup. Et quand j’ai publié mon premier livre, elle m’a justement demandé : “Pourquoi tu dis qu’on est pauvres ?” Elle ne voulait pas que les gens le sachent, parce que le monde fait taire les pauvres. C’est une question que je pose sans cesse : comment on change le monde si les gens qui souffrent ne veulent pas dire “je souffre” ? C’est encore plus vrai sur l’homosexualité. Quand j’étais enfant et qu’on m’insultait de “pédé” à l’école, qu’on me frappait, j’étais le premier à le cacher. Je ne voulais pas que les autres le sachent, parce que j’avais honte. Si vous étiez venu me voir quand j’avais 10 ou 11 ans et que vous m’aviez demandé si je souffrais de l’homophobie, j’aurais dit non, justement parce que j’étais gay, que j’en souffrais et que j’avais honte de souffrir. La violence ne se saisit pas aussi facilement que ça.

Le viol que tu as subi, raconté dans Histoire de la violence, a-t-il changé ta façon de faire des rencontres ?

Dans l’immédiat, après le viol et la tentative de meurtre, j’avais très peur, évidemment. Mais je ne voulais pas être défini par cette peur, et j’ai essayé de passer à autre chose le plus vite possible. Ce que m’a rappelé cette agression, c’est qu’en tant que gays nous avons des corps précaires, exposés à la destruction. Le monde peut décider de nous détruire du jour au lendemain, juste parce que nous sommes ce que nous sommes, exactement comme Ihsane Jarfi a été tué en Belgique, ou Matthew Shepard aux États-Unis. J’ai aussi écrit Histoire de la violence parce que la question du viol des hommes gays est très peu posée. [Interrogé sur le MeTooGay, il a souhaité prendre le temps de la réflexion.]

Placer l’homosexualité au cœur d’un livre est-il toujours nécessaire à notre époque ?

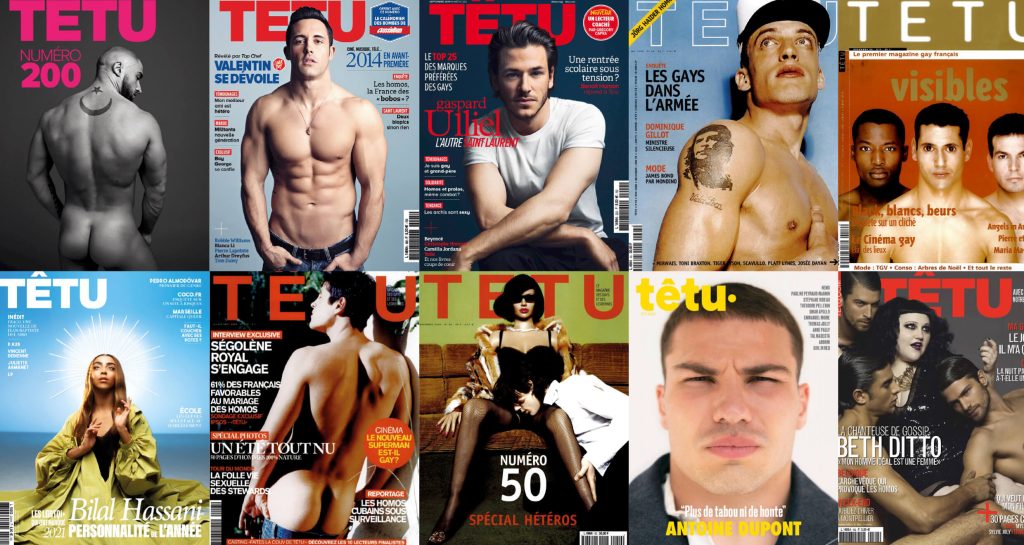

Il y a, à l’échelle mondiale, un retour de l’homophobie. Plus certains pays avancent sur l’égalité des droits, et plus il y en a d’autres qui durcissent leurs politiques anti-LGBTQ+. Comme si chaque progrès d’un côté se payait d’une régression autre part. On pense, en particulier, à la Russie ou à la Tchétchénie. On sait aussi que plus de la moitié des pays d’Afrique subsaharienne, 28 sur 49, disposent de législations qui interdisent ou répriment l’homosexualité. Il y a aussi le Brésil, où l’extrême droite de Bolsonaro mène une guerre aux LGBTQ+. Il y a également des formes d’homophobie qui me semblent inquiétantes au sein de la gauche – depuis laquelle je parle. Pendant les dernières Marches des fiertés, certains militants ont voulu prendre la tête des cortèges pour s’opposer au capitalisme et à l’économie de marché. Comme si l’homosexualité était secondaire. On n’aurait pas idée de faire ça dans un cortège antiraciste. Imaginez si, au moment des manifestations en mémoire à George Floyd, des gays ou des lesbiennes s’étaient mis en tête de cortèges et avaient dit : “À bas l’homophobie !” Je les aurais traités de racistes. Ce mouvement autour de Floyd, c’était un moment pour parler du racisme et des violences policières. Pas pour parler des LGBTQ+. De la même façon, une Pride est faite pour parler de la transphobie ou de l’homophobie. Il faut laisser à chaque mouvement politique sa raison d’être, sa propre temporalité, même si tous les sujets sont liés et qu’il y a sans doute des rapports entre état, capitalisme et transphobie. Mais on ne peut pas parler de tout en même temps en politique, sinon, indirectement, on hiérarchise.

"Je critique la gauche parce que j’attends quelque chose d’elle, alors que nous n’avons rien à attendre de la droite."

Édouard Louis

La gauche n’a-t-elle pas été la première à défendre les droits LGBTQ+ ?

La communauté LGBTQ+ s’est aussi toujours battue contre la gauche institutionnelle. La gauche n’en a jamais vraiment fait assez, il a toujours fallu que la communauté LGBTQ+ impose à la gauche d’avancer. Je ne parle pas de la droite, qui est structurellement dans une démarche qui opprime les minorités. Je critique la gauche parce que j’attends quelque chose d’elle, alors que nous n’avons rien à attendre de la droite.

De ton dernier livre ressort tout de même quelque chose de moins “politique” que dans les précédents, de plus doux…

La tendresse était pour moi expérimentale, et en cela Combats et métamorphoses d’une femme a été très difficile à écrire. Je ressentais une forme de tendresse vis-à-vis de la trajectoire de ma mère, de son oppression et de sa libération, et je voulais que l’écriture la laisse transparaître. Car je parle de violence depuis tout à l’heure, mais ce livre raconte en vérité comment ma mère a réussi à se défaire d’un certain nombre de violences et de pesanteurs qui portaient sur elle, en tant que femme et en tant que pauvre. Pour raconter cela, il m’a fallu trouver des formes moins politiques, passer davantage par la chanson, l’album photo. J’ai lu beaucoup de poésie, écouté beaucoup de musique : Anne Carson, Pasolini, Walt Whitman, Lana Del Rey… Chaque histoire réclame sa propre forme littéraire, et pour chaque livre j’ai tenté de trouver la forme adaptée. Pour celui-ci, c’était la tendresse, la poésie… Ce qui est beau, aussi, c’est que raconter une métamorphose rend d’autres métamorphoses possibles. Moi, comme gay, quand je suis arrivé à Paris pour faire des études – et surtout, en vérité, pour pouvoir vivre librement mon désir –, je m’en souviens, j’allais aux Mots à la Bouche et j’achetais tout de la littérature gay : James Baldwin, Didier Eribon, Jean-Luc Lagarce, Jean Genet, Alan Hollinghurst, Hervé Guibert, Andrew Holleran, Edmund White, Rachid O, Abdellah Taïa… Chaque histoire de métamorphose d’un gay me donnait de l’énergie et de la force pour mener la mienne. J’avais soudainement un sentiment de liberté tellement fort en les lisant !

Deux de tes livres vont être adaptés en série par James Ivory, le scénariste de Call Me By Your Name. Heureux ?

James Ivory, au départ, c’était une idée du producteur qui a acquis les droits d’Eddy Bellegueule et de Qui a tué mon père aux États-Unis. Il m’a proposé James Ivory, ce qui m’a surpris puisque ce dernier travaille sur des réalités sociales opposées à celles de mes livres. Call Me By Your Name ou Maurice, c’est la grande bourgeoisie ! Mais on s’est rencontrés, et j’ai tout de suite accepté cette collaboration. Depuis, on se parle souvent – en fait presque tous les jours. Quand il me raconte son enfance gay, il me parle des années 1930, quand la mienne eut lieu dans les années 2000. On opère une forme d’archéologie de l’homosexualité : qu’est-ce qui a changé ? qu’est-ce qui se reproduit ? Il y a tellement de points communs, c’est effrayant, mais il y a aussi des choses qui se transforment. Même si, quand même, pour nombre d’entre elles– la honte, le secret, les difficultés avec la famille… –, ça n’a pas énormément changé.

À lire aussi : Annie Ernaux sur la GPA : "Porter l’enfant de quelqu’un d’autre est un choix"