[Article à lire dans le têtu· de l'hiver ou sur abonnement] Vingt ans après son Journal qui retraçait sa vie d’artiste précaire et de pédé de province de 1992 à 1996, Fabrice Neaud reprend son travail biographique avec sa nouvelle bande dessinée, Le Dernier Sergent.

Photographie Yann Morrison

"J’ai l’éros marxiste. Moi c’est pas le cultureux qui me fait fantasmer, c’est l’ouvrier." Ça, on l’avait compris après la lecture du Journal de Fabrice Neaud, qui retrace la vie du bédéiste de 1992 à 1996, son quotidien de petit pédé de province entre solitude et précarité matérielle et affective. Vingt ans après la parution du quatrième tome, il reprend le cours de ce récit avec Le Dernier Sergent, lui aussi surtitré “Esthétique des brutes”, à savoir ces mecs hétéros aux mâchoires carrées, aux fronts bas, aux nuques larges, aux avant-bras massifs et aux culs rebondis de bidasses ; tout ce que le dessinateur n’est pas, et n’a jamais cessé de désirer. “Par quel hasard abject en suis-je arrivé à désirer les brutes qui me cassaient la gueule dans la cour de récréation ?” se demandait-il à l’époque du Journal. Mais on se tromperait en limitant l’œuvre de Fabrice Neaud à ces corps puissamment désirables. Son journal dessiné – il tient à la précision –, à l’approche sociale aussi franche et brutale que les hommes qui l’attirent, raconte ses jeunes années de galère ponctuées par plusieurs histoires impossibles, en y entremêlant actualités, sentiments et conditions matérielles d’existence.

Le narrateur le sait, qui se décrit comme un loser victime de ses propres contradictions, petit précaire considéré comme un profiteur du système mal habillé, incapable d’aimer ceux qu’ils désirent et de désirer ceux qu’il aime, de supporter ses proches comme de s’en séparer, de ne pas se considérer à la fois comme supérieur et en dessous de tout ; il le sait, rien n’aurait été si douloureux s’il n’avait été si seul, si pauvre, si ne lui avait été enfoncée dans le crâne une image de lui aussi dépréciative. Il est aussi celui que les plans cul ne rappellent jamais, qui passe ses soirées, au grand dam de ses potes hétéros, à essayer de faire des rencontres sur les lieux de cruising dans l’espoir de choper certains mecs “discrets” comme il les aime, qui ne fréquentent pas les lieux communautaires… et que la potentielle apparition dans une bande dessinée panique.

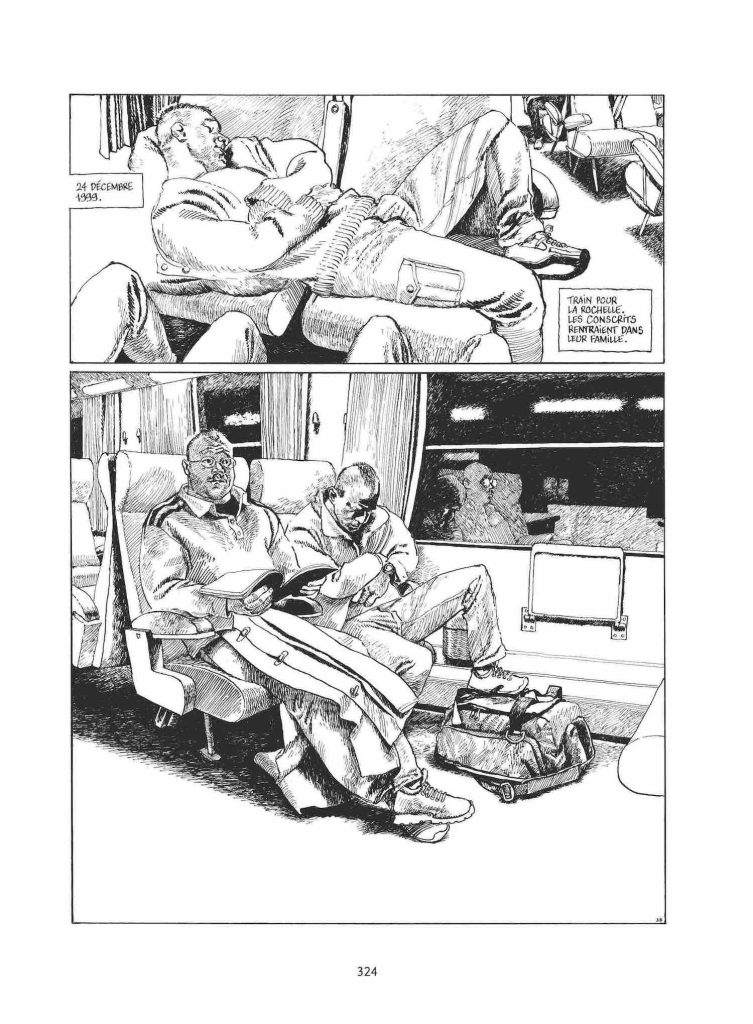

Fabrice Neaud dessine ses amants comme ses amours, ses amis, et les dépeint avec la même implacable lucidité qu’il s’applique aussi, ce qui provoque brouilles, engueulades, mais aussi menaces de poursuites judiciaires ; “Comment peut-on m’accuser de voler une image qui ne hante que moi ?” s’interrogeait encore l’auteur dans le tome 3 du Journal. Bien que ce dernier se déroule dans les années 1990, ce n’est que dans Le Dernier Sergent (qui débute en 1998) que Fabrice Neaud traite du VIH – séronégatif, il ne s’en sentait à l’époque pas la légitimité. Si le Journal traitait déjà l’homophobie “ordinaire” de son entourage ou des guets-apens dont il fut victime, son nouvel ouvrage consacre quant à lui plusieurs pages à l’attaque d’un bar gay. “En 1999, le mot « homophobie »débarque dans le vocabulaire, raconte-t-il. Je le découvre chez Eribon. C’est une révolution copernicienne dans le cerveau, d’un seul coup on ne parle plus d’homosexualité, on parle de la discrimination qu’ont subie les homosexuels.” À cela, et comme à son habitude, l’auteur sait ajouter de la douceur, notamment lorsqu’il dessine des hommes aux physiques trapus assoupis dans un train, mais aussi une certaine forme de lyrisme, parvenant à traduire ses émotions par métaphores, espaces de respiration assumés et probablement nécessaires entre des scènes plus denses. Avec Le Dernier Sergent, personnage dont le narrateur tombe amoureux, Fabrice Neaud continue d’explorer son passé, après avoir commencé à dessiner “pour supporter ce monde et sa violence”.

Tes BD sont plutôt verbeuses. Mais, et c’est vrai aussi pour Le Dernier Sergent, on se fait surprendre par le lyrisme, qui arrive toujours quand on ne s’y attend pas. C’est voulu ?

Quand c’est trop bavard, les lecteurs de BD ça les emmerde parce que d’un seul coup ils ne peuvent plus se projeter, contrairement aux scènes lyriques avec moins de texte, que je suis par ailleurs heureux d’avoir écrites. Dans le tome 3 du Journal, celle entre Fabrice et Dominique est une fugue stricte. C’est invisible, on ne peut pas le déterminer mais de fait, c’est le chant, l’octave, la quinte et la quinte à l’octave supérieur.

Ton travail est finalement assez classique sur la forme…

Je suis assez antimoderne, en effet. L’écriture au passé, le dessin académique… c’était une volonté de ma part, en réaction à une époque où tout le monde était en train d’essayer d’éclater les cadres. Moi je fais mes cases en gaufrier parce que je veux que ce soit clair, didactique, que le texte dise la même chose que l’image pour ne pas paumer le lecteur, et pouvoir de temps en temps me permettre d’envoyer du gras.

Tu as écrit le tome 4 du Journal en janvier 2002. Qu’est-ce qui s’est passé pour toi entretemps ?

Je n’ai jamais cessé de dessiner. J’ai chez moi 800 pages d’originaux qui se baladent, et 120 pages du tome 5 du Journal – soit les deux tiers. J’ai aussi travaillé sur de la science-fiction, Nu-Men (2010-2013) et Labyrinthus (2016-2020), en tout quatre tomes avec mon ami Christophe Bec. Ça m’a aidé à tenir la tête hors de l’eau, car je vivais une période sombre, qui s’est ensuite prodigieusement aggravée, et là je me suis dit qu’il fallait que je parte, que je quitte la ville radioactive où j’habitais.

Pourquoi ne jamais nommer cette ville dans laquelle se déroulent le Journal et Le Dernier Sergent ?

J’organise le non-dit, c’est vrai. Je n’ai pas envie de faire de publicité à cet endroit dégueulasse.

Où tu as pourtant passé la plus grande partie de ta vie…

Il faut rappeler aux gens ce que c’est de vivre en province… En fait, je n’avais pas les moyens de partir. Et puis ce mythe des Illusions perdues balzaciennes, ça donne des mecs qui, passé 40 ou 50 ans, en ont marre de Paris, reviennent faire de l’épeautre dans un bled paumé où ils regrettent qu’aucun mec ne vienne les voir parce qu’ils sont vieux. En 2015, des amis m’ont permis de déménager en Normandie, et tout va beaucoup mieux depuis.

"La France périphérique, on ne l’évoque jamais"

Pourquoi ne pas être parti plus tôt, comme beaucoup de mecs ?

Quand on n’a pas les moyens, on n’a pas de caution, on n’a rien. On ne peut pas déménager d’un claquement de doigts. C’est pas possible. Je pense que la majorité des gays n’ont pas pu partir, et cette France périphérique, on ne l’évoque jamais. Alors j’essaie de parler de tous ceux qui n’ont pas réussi, et qui sont quand même, à mon avis, majoritaires. Le gay parisien, c’est lui l’exception. Le gars tout seul qui vient de la classe moyenne pauvre et qui peut par la seule force de ses petits bras musclés déménager dans une autre ville, et notamment à Paris, ça n’existe pas. Moi je suis blanc, j’ai plus de 50 ans, mais je suis pauvre. Et encore, attention, je suis à la période où je gagne le mieux ma vie, c’est-à-dire un smic horaire, et je termine toutes mes fins de mois avec 200 ou 300 euros de découvert. En tout cas je maintiens, en tant que marxiste, que la première des discriminations, c’est la lutte des classes.

Est-ce que dessiner te permet de revisiter ton passé, voire d’agir sur lui ?

Pour moi, ça n’a existé qu’à partir du moment où je l’ai dessiné. Tout le reste est sujet à caution. Je le fixe une bonne fois pour toutes et ça existe, comme ça et pas autrement. Donc oui, je revisite. Et évidemment, le temps passant… Si j’avais pu dessiner Le Dernier Sergent à l’époque, à peu près dans la continuité, sans ces vingt ans d’étirements élastiques et la dépression et tout ça, je n’aurais sans doute pas raconté la même chose, et pas de la même manière.

Mais on aurait quand même eu des mecs hétéros bien bâtis non ?

Je me suis souvent dit : “Fabrice, t’es mal barré avec tes 60 kilos tout mouillés à fétichiser des rugbymen qui veulent pas de ta gueule à part te la péter.” Et les potes me disaient : “Bah ouais, faut que tu ailles vers les intellos à lunettes.” Mais ça ne le faisait pas. J’y arrivais pas.

En te lisant, on se rend compte que ce n’est pas forcément plus simple quand les mecs te plaisent…

Quand on a pris râteau sur râteau toute sa jeunesse, on manque de confiance en soi et on a du mal à être dans le moment, à en profiter, quand on arrive à se taper un mec qu’on désire vraiment. Mais autour de 40 ans, j’ai commencé à plaire beaucoup plus.

Dans Le Dernier Sergent, tu parles, également, pour la première fois, du VIH…

On m’a reproché de ne pas l’avoir fait avant, dans le Journal. C’était pourtant le début des trithérapies. J’étais, je suis, séronégatif, et je ne voulais pas parler alors que la parole, à l’époque, était aux séropositifs. Aujourd’hui, il y a la PrEP, et le sujet d’inquiétude c’est plutôt le chemsex, donc je pense que je peux m’exprimer sur ce que j’ai ressenti à l’époque. J’étais dans le flip permanent de choper le VIH. Si une goutte de sperme tombait sur mon pied et que je me le grattais avec la main, puisque je me ronge les ongles j’allais me faire dépister. Je savais bien que ce n’était pas comme ça que ça se transmettait, mais j’étais terrorisé.

"Dustan m'a dit : «t’as pas à te sentir coupable, la proie c’est toi.»"

Une des belles surprises du Dernier Sergent est la présence de Guillaume Dustan…

Je l’ai rencontré dans un festival, lors d’une rencontre où je n’ai cessé de le titiller. Il est venu me voir après, très gentiment, et m’a dit qu’il connaissait mon boulot, que c’était super bien et que je devais continuer. Puis il m’a demandé comment je faisais, dans cette ville, pour baiser, rencontrer… J’ai répondu que je ne faisais pas, ou avec ce que je trouvais. Et il est tombé des nues, s’est effondré, mais sans aucun paternalisme.

Il t’a soutenu concernant ces questions de droits à l’image, puisque tu dessines des gens qui existent…

Il ne l’a pas exactement formulé de la façon dont je l’écris dans Le Dernier Sergent, mais il m’a dit “on s’en fout”, “t’as pas à te sentir coupable, la proie c’est toi”. Ça m’a sauvé.

Le cruising est central tant dans le Journal que dans Le Dernier Sergent… Tu comprends les critiques qu’on entend de plus en plus dans la communauté à ce sujet ?

Quand quelque chose est en train de disparaître, il y a toujours des gens pour dire tout le mal qu’ils en pensent. Au summum de la pandémie du VIH, le cruising, c’était pas bien… Moi, et c’est peut-être un truc de vieux, mais je suis pour, à fond, toujours. Et pareil pour les saunas et le reste. Aujourd’hui, il y a une sacralisation totale des lieux publics, il faudrait qu’une mère de famille avec sa poussette puisse se promener à 4 h du matin au milieu d’une friche industrielle… C’est vrai qu’il y a les sites de rencontres, mais ça ne marche pas pour tout le monde. ·

À lire aussi : Humiliation, domination… Gengoroh Tagame, le manga gay sans tabou

Crédit photo : Yann Morrison