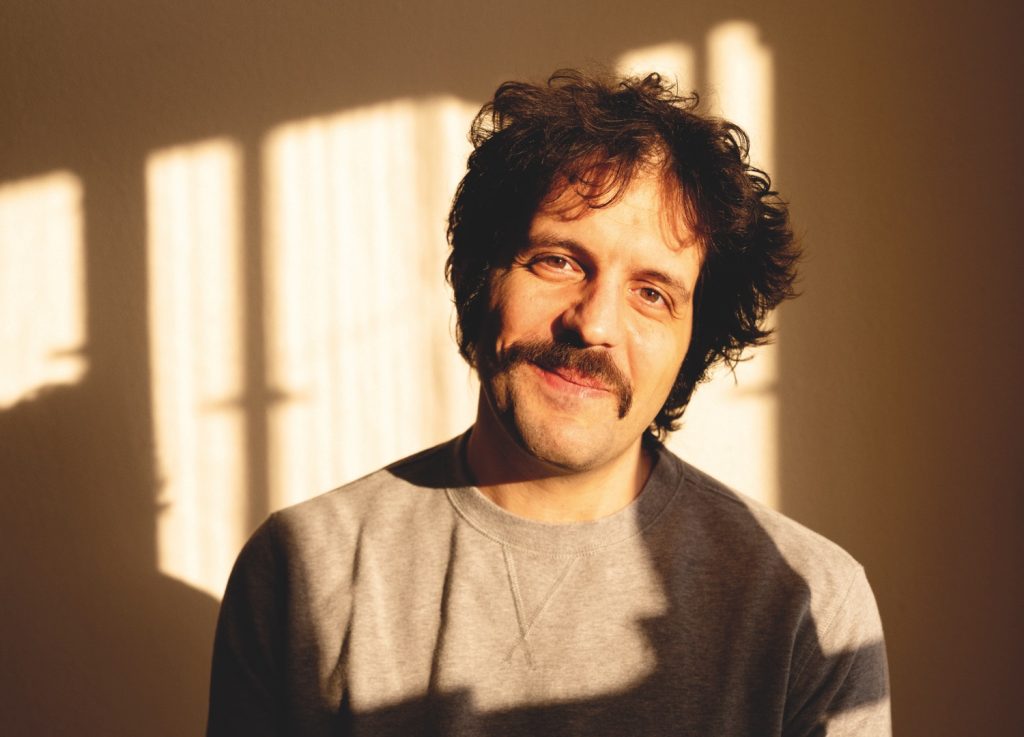

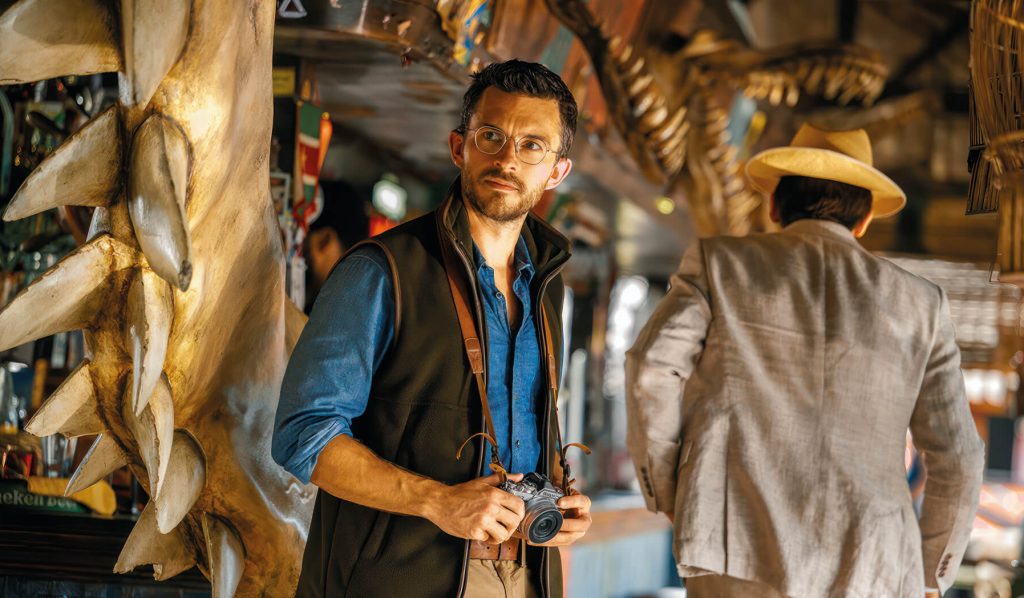

[Rencontre à lire dans le magazine têtu· de l'hiver, ou sur abonnement] Dans un roman politique et militant, L'Éden à l'aube, l'auteur palestinien Karim Kattan met en scène une histoire d'amour gay à Jérusalem.

"Je connais leurs désirs d'ailleurs et leurs craintes les plus physiques, plus que le lit ou l'oreiller, plus que le caleçon, je connais leurs cauchemars les plus fous et leurs espoirs les plus ridicules”, énonce le narrateur de L'Éden à l'aube (éditions Elyzad), troisième roman de Karim Kattan, 35 ans, auteur palestinien originaire de Bethléem, en Cisjordanie, et résidant en France.

À lire aussi : Abdellah Taïa, Kev Lambert, Alain Guiraudie… Dix romans gays incontournables de 2024

Ce narrateur, c'est le ciel, penché sur cette terre de Palestine où sont nés Isaac et Gabriel. Le premier travaille à la réception d'un hôtel, tandis que le second, étudiant en architecture, officie comme taxi à Jérusalem. Dès leur rencontre, Isaac se met en tête de retenir Gabriel en lui racontant des histoires. Ce dernier revient donc tous les soirs et lui apporte à manger, tandis que le ciel les observe jour et nuit à travers les lucarnes et les tempêtes de sable porvoquées par le Khamsin, un vénéneux vent d'est. "Le plus clair de leur temps, ils toussaient du sable, il y avait du sable dans leurs bouches et leurs narines quand ils s'embrassaient, du sable dans les fesses quand ils se les rinçaient, du sable au fond du lit, sous les alèses, du sable dans les tasses et au creux des assiettes", décrit le narrateur.

Désir et pouvoir

Mais L'Éden à l'aube est surtout un récit sur le désir. Celui qu'éprouve Gabriel, qui aimerait connaître son amant "si fort qu'ils seraient conceptuellement inséparables l'un de l'autre". Celui d'Isaac, qui peine à l'écouter, imaginant des fleurs éclore de sa bouche lorsqu'il parle mais aussi porter son enfant. Ou encore celui du consul anglais Wargrave, dont l'attrait pour Isaac se mêle au pouvoir qu'il exerce sur lui. Désir et pouvoir dont l'auteur ne cesse d'explorer les dynamiques, par exemple dans une scène où les deux amants sont contrôlés à un checkpoint par un soldat israélien : "Et Isaac, aussi, a peur car cela lui rappelle, plus que tout, plus que les permis et les obus et les tirs et les checkpoints et les incursions et les jeeps et les tirs et le sang plus que tout que sa bouche, sa gorge, ses yeux, tout, vit sous ce régime, à la merci de ce dieu, et le fait même que le soldat, que le dieu, soit si beau, désirable, et que le désir vienne se mêler à ça, lui démontre que son désir – ce processus en lui qu'il pensait intime – n'est rien d'autre que ce qui se passe ici, maintenant."

Un sentiment de fatalité parcourt également le roman, notamment à travers le narrateur qui, aussi gigantesque soit-il, ne peut rien contre le khamsin, et rien pour ce couple qui court à sa perte quand les deux hommes décident de s'offrir des vacances, de Jéricho à la mer Morte, du "village aux raisins" où a grandi Gabriel aux piscines de Salomon, au sud-est de Bethléem. Une fatalité peut-être propre à la littérature, impuissante face aux passions tristes du monde, et que Karim Kattan cherche à dépasser en agrémentant son récit de vers et de poèmes en prose : "Ce que je m'apprête à raconter, qu'il demeure loin des oreilles de ceux qui écoutent, loin des yeux de ceux qui lisent, loin des vies de ceux qui vivent, que ce que je raconte demeure loin de vous, pour toujours." On se remémore alors les vers d'un autre poète palestinien, Mahmoud Darwich, mort en 2008 : "Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens."

- Ton roman met en scène deux jeunes hommes très différents l’un de l’autre. Tu voulais représenter la diversité de l'identité palestinienne ?

C'est vrai qu’à l'étranger, on a effectivement tendance à considérer les Palestiniens comme un monolithe. Alors que, comme partout, il y a des différences entre les villageois, les citadins… D’autant que la Palestine est composée de villes très différentes, le tout sur un petit territoire avec une grande variété de paysages, de réalités culturelles, et même d’accents différents. Aujourd’hui, du fait de l’occupation israélienne, les Palestiniens vivent également sous des régimes administratifs différents, en particulier concernant leur mobilité et leurs droits. Entre un Palestinien de Cisjordanie avec une carte verte, un Palestinien de Jérusalem ou un Palestinien réfugié au Liban, les mêmes réalités matérielles ne sont pas les mêmes. C’est ce qu’on observe avec mes personnages, dont l’un est de Jérusalem et l’autre de Cisjordanie.

Après je n’écris pas pour apprendre à mes lecteurs ce qu’est un Palestinien, ce n’est pas mon rôle. Mais je sais qu’on m’a souvent dit qu’avoir accès à des intériorités complexes et contradictoires d’hommes palestiniens, et plus généralement d’hommes arabes, en français, c’est tout de même relativement rare.

- Ton roman a été écrit avant l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Tu as pensé à le retoucher avant sa publication ?

Mon livre était déjà dans le processus d’édition quand est survenu l'attaque du 7 octobre 2023. Depuis, nous sommes dans un processus d'anéantissement mené par l'armée israélienne à Gaza qu'un nombre croissant d'observateurs considèrent être un génocide tandis que le règne des colons en Cisjordanie s'accélère et se fait de plus en plus brutal. Je me suis longuement posé la question de savoir si j’allais mettre à jour le texte pour, au moins, refléter la nouvelle situation, ou si j’allais écrire une préface pour recontextualiser le roman en vue de sa sortie en septembre 2024. J’avais peur qu’il semble déconnecté de la réalité politique, et j’ai vraiment hésité. Toutes les réponses sont bonnes, mais finalement je n’en ai choisi aucune, car pour moi c’est un roman, même s’il est très politique. Il y a le temps de l’urgence et le temps long, comme le souffle de ce livre, qui n’est pas seulement défini par les violences qu'on nous inflige. Certains lecteurs pensent qu’il a été écrit en réponse à ce qui se passe. C’est très étonnant, mais ça montre aussi qu’on est toujours dans une continuité.

- Dans ton roman, le khamsin, ce vent terrible dont tu dis qu’il tua 50.000 personnes, est omniprésent, à tel point qu'il empêche le narrateur de voir correctement les choses… Quel rôle lui fais-tu porter exactement ?

J’avais fini par oublier que j’avais mis ce chiffre, et on approche aujourd’hui des 50.000 tués à Gaza. Le ciel est impuissant. Il est omniscient mais pas tout à fait, il peut quasiment tout voir mais pas vraiment, il semble connaître leur intimité mais il y a malgré tout des zones d’ombre et il regarde, parfois avec pitié, ces êtres humains se débattre ici bas, sans s’en sortir. Le khamsin me permet d’inventer une saison qui n’existe pas, de soustraire le territoire au réel et d’illustrer la situation vécue des Palestiniens comme si on était en permanence dans une saison, une météo détraquée.

- Dans Notre musique, en 2004, le réalisateur Jean-Luc Godard montre deux images. L’une représente des Juifs débarquer en Terre promise, et l’autre des Palestiniens prenant le chemin de la mer avec leurs bagages. La voix off commente : “Les Israéliens retrouvent la fiction, les Palestiniens tombent dans le documentaire.” C’est un acte militant, quand on est Palestinien, de choisir la fiction ?

Je connais cette phrase sans avoir vu le film. Je la trouve très forte. Il est vrai qu’on nous assigne au documentaire. Par exemple, on me somme toujours de témoigner, comme si je faisais du témoignage, du reportage, etc. Ce que je fais n’a aucun rapport avec tout ça, et je revendique la fiction comme un geste politique. Dans mon précédent roman, et même dans celui-ci, on me demande constamment si ces personnages sont moi. Comme si je n’étais pas capable d’inventer, qu’on ne pouvait faire que répéter ce qui nous arrive. Après, on trouve évidemment des fictions dans la littérature palestinienne. Et ne serait-ce qu’en langue française ! Je pense notamment à La Danse des flamants roses, de Yara el Ghadban qui est sorti en même temps que l'Éden. La fiction est importante en Palestine, et c‘est vrai que c’est ce que j’aime, c'est mon territoire, même si on me ramène toujours au témoignage.

- Pour séduire Gabriel, Isaac lui raconte des histoires. Outre la référence aux cultures perse et arabe, notamment aux Mille et une nuits, est-ce pour toi un pure outil de fiction, ou penses-tu que la fiction fait partie de la vie ?

À un moment, le narrateur dit qu’Isaac croit que le réel peut être changé par les mots. À travers le roman, je me suis intéressé à l’intersection du langage avec le désir et le pouvoir. Comment, avec le langage, on peut essayer d’avoir du pouvoir sur le monde, dire le monde pour le changer. La question de l’homophobie est totalement inexistante, par exemple. Tout ça n’existe pas dans le cadre de ce roman, même durant l’enfance des personnages. Ce n’est pas de l’angélisme ou une déconnexion au réel, mais je me dis que, dans ce roman, au moins, dans cette fiction, les données peuvent être changées, on peut les imaginer autrement pour qu’on ne soit pas seulement défini par la violence qui s'abat sur nous. C’est très important pour moi.

- Ton roman semble lutter tout du long pour ne pas faire de tes protagonistes des victimes… Pourquoi ne pas avoir tenu jusqu’au bout ?

Pour moi, l’écriture, c'est une pratique et une recherche. Je n’avais pas de fin définie en commençant le livre, et j'avais surtout envie d'un autre type de fin que celle que j'ai choisie, mais qui s'est imposée, comme un surgissement de la violence sur ces corps et dans ces territoires. Il y a peut-être quelque chose de cathartique là-dedans.

- La poésie est une arme de résistance, et notamment en Palestine. C'est aussi ce rôle qu'elle semble jouer dans ton roman, non ?

En fait le roman se défait progressivement de ses formes et devient de plus en plus poétique. La dernière partie est quasiment entièrement composée de versets un peu bibliques inspirés du Cantique des cantiques, mais aussi sous forme de vers libres. Peut-être pour raconter l’horreur et le désir, ou plus généralement pour réfléchir à comment on peut raconter certaines histoires. Je pense que le livre se métamorphose, comme les personnages.

>> L'Éden à l'aube, de Karim Kattan. Éditions Elyzad.

À lire aussi : Quand soudain, Emmanuel Macron découvre l'internationale réactionnaire

Crédit photo : Éditions Elyzad