Alors que le Sidaction 2025 met ce week-end en lumière la nécessité de poursuivre la lutte contre le VIH/sida, de nombreuses organisations dans le monde se trouvent sans solution depuis que le président américain, Donald Trump, a gelé brutalement la contribution financière des États-Unis.

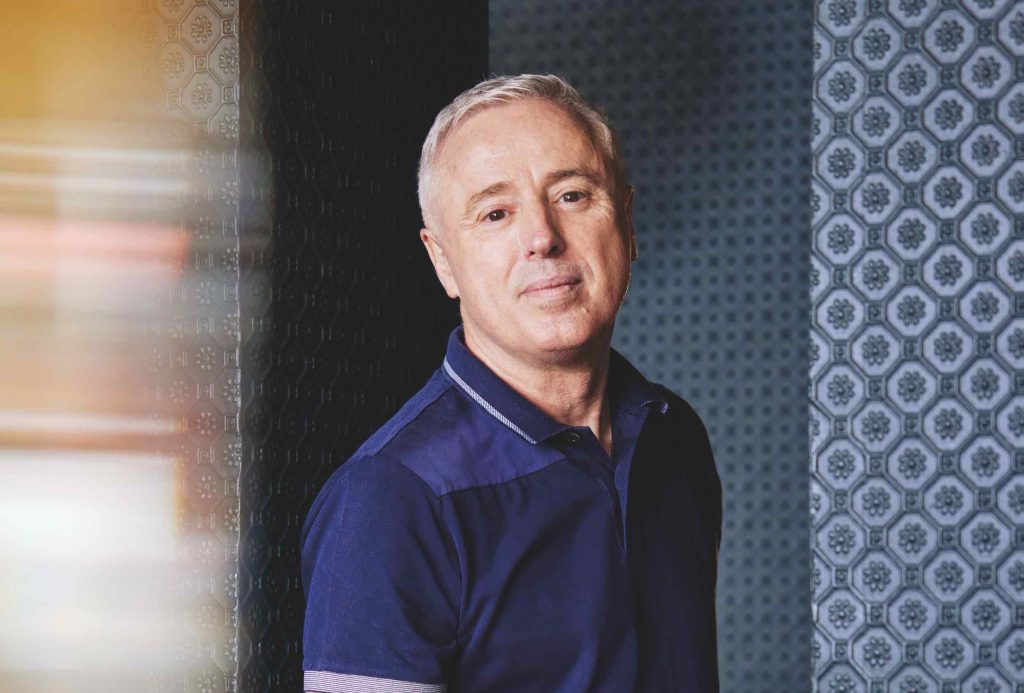

"Les acteurs de la lutte contre le VIH sont tétanisés." Ces mots sont de Vincent Leclercq, le directeur général de Coalition plus, qui fédère 110 organisations de lutte contre le VIH/sida dans 51 pays. En cause : le retrait financier brutal des États-Unis, premier contributeur mondial du combat contre l'épidémie. Le jour même de son investiture, le 20 janvier, Donald Trump a en effet signé un décret démantelant 92% des financements de l'USAID, l'agence de développement américaine chargée de la solidarité mondiale. Seules des subventions "vitales", comme l'assistance alimentaire et certains traitements contre le virus responsable du sida, ont été maintenues.

À lire aussi : Trump veut carrément "éliminer" le ministère de l'Éducation

Saisie par 26 employés de l'USAID qui contestaient l'autorité sur cette agence fédérale d'Elon Musk, bras armé de Donald Trump pour trancher dans les financements fédéraux, la justice a ordonné à son département de l’efficacité gouvernementale (Doge) de rétablir l'accès qu'il avait coupé aux courriers électroniques, paiements et systèmes électroniques de tout le personnel. Au passage, le juge fédéral Theodore Chuang a estimé que les décisions de l’administration Trump à l'endroit de l'USAID "ont probablement violé la Constitution des États-Unis de multiples manières", en ce qu'elles "ont privé les élus du peuple au Congrès de leur autorité constitutionnelle de décider si, quand et comment une agence créée par le Congrès doit être fermée". Mais en attendant que la Cour suprême ne tranche, le site internet de l'USAID est fermé et ses agents sont au chômage. Également visé par Trump, le programme Pepfar (pour Plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre le sida), lancé par George W. Bush en 2003 et doté de 2,4 milliards de dollars annuels, a finalement été maintenu.

Décision brutale

Pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, principale structure pour la délivrance de traitements, de dépistages et le déploiement de la PrEP dans les pays pauvres, le manque à gagner est énorme. Sous l'administration Biden, les États-Unis avaient promis d'y contribuer à hauteur de 6 milliards de dollars pour la période 2023-2025, soit près de la moitié de son budget global de 15,7 milliards de dollars. Mais à ce jour, seul 1,82 milliard a été versé. "Tout indique qu'ils ne respecteront pas d'ici à la fin de l'année leur promesse de 6 milliards", déplore Vincent Leclercq.

En tout, Coalition plus estime que 59% des organisations qu'elle fédère ont été touchées par le gel des financements américains et que 37% des structures font face à des ruptures de stocks de préservatifs, de tests de dépistage ou de PrEP. Et ce, sans que les organisations aient eu le temps de s'adapter. "Quand il le faut, on sait arrêter des programmes qui n'ont plus de financement. On sait s'adapter et mettre en œuvre une solution alternative, mais la décision brutale des États-Unis de supprimer immédiatement les financements empêche de se retourner", explique le directeur. Il prend l'exemple d'une association africaine qui, ne pouvant plus payer son loyer, a vu son local fermé par le propriétaire, sans possibilité d'accéder au matériel ou aux dossiers des patients. Ni même, d'ailleurs, celle de s'en plaindre publiquement : "Ces associations craignent qu'en témoignant ouvertement de leurs difficultés, les États-Unis exercent des pressions supplémentaires."

Un soutien difficile à remplacer

Un pays comme la France peut-il prendre le relai des États-Unis ? C'est ce que souhaite une poignée de députés qui ont déposé une proposition de résolution européenne à l'Assemblée nationale, laquelle sera examinée le 8 avril en commission des Affaires européennes. "La France et l'Europe doivent augmenter autant que possible leur budget pour remplacer les États-Unis dans sa mission. Si nous échouons, tous les efforts que nous avons engagés pour atteindre l'objectif de zéro contamination et zéro décès en 2030 seront réduits à néant", souligne le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte, à l'origine de l'initiative.

La marche reste malgré tout très haute, car les 27 pays de l'Union européenne et la Commission européenne, ont promis 4,4 milliards de dollars pour la période 2023-2025 et n'ont décaissé "que" 2,9 milliards à ce jour. Pour combler le manque américain, il faudrait doubler l'effort européen. On pourrait également s'appuyer sur la philanthropie privée mais, là encore, l'écart est important : la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, premier contributeur privé, a promis 900 millions d'euros sur la période, et le deuxième contributeur, la marque Red de Bono, ne rapporte que 150 millions d'euros au Fonds mondial qui doit démarrer la reconstitution de son financement jusqu'en 2027.

Même si les États-Unis rétablissaient leur aide, les acteurs restent inquiets. Au moment où le gouvernement fédéral refuse de financer des programmes de recherche qui contiennent certains mots comme "genre", "race" ou "intersectionnalité", financera-t-il la santé communautaire, lui qui mène une guerre ouverte aux personnes transgenres ? "Jugée woke, la notion de santé communautaire est très importante dans la lutte contre le VIH. Les pairs-aidants, des personnes vivant avec le VIH qui vont à la rencontre d'autres séropositifs pour les accompagner dans leurs traitements, sont très importants pour freiner l'épidémie", souligne Vincent Leclercq. Au-delà des moyens, c'est également une manière de pratiquer la médecine qui est en jeu.

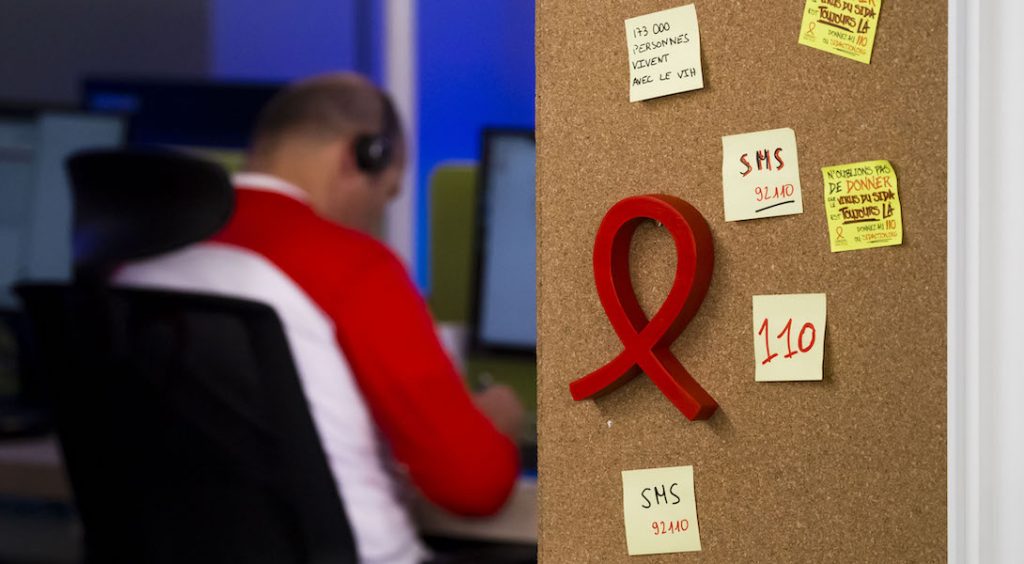

Crédit photo : Vincent Isore/Sidaction