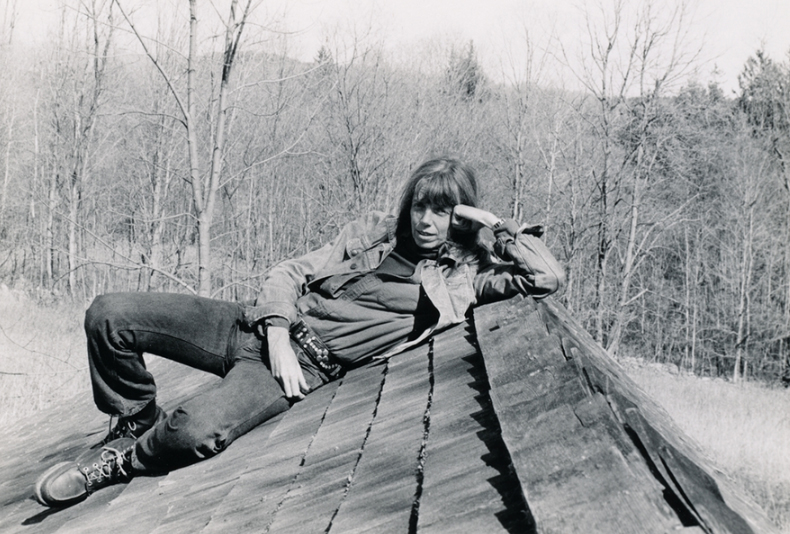

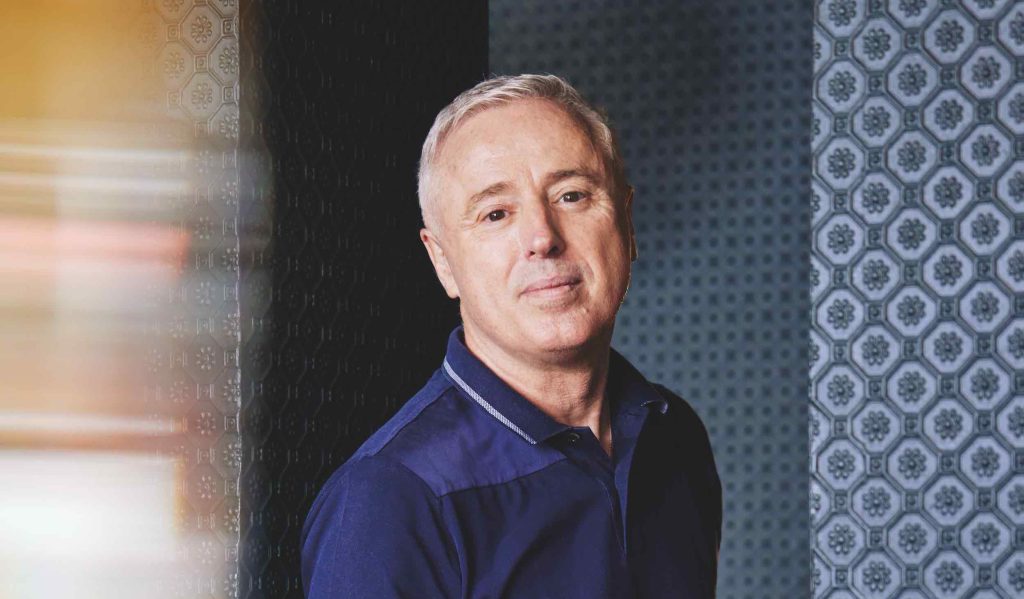

Cinq ans après sa mort, le musée de la Libération de Paris retrace la vie d'engagements de l'ancien résistant ouvertement homosexuel Daniel Cordier. Au centre de ses combats, que ce soit pour la démocratie ou pour l'art contemporain, une rencontre : Jean Moulin.

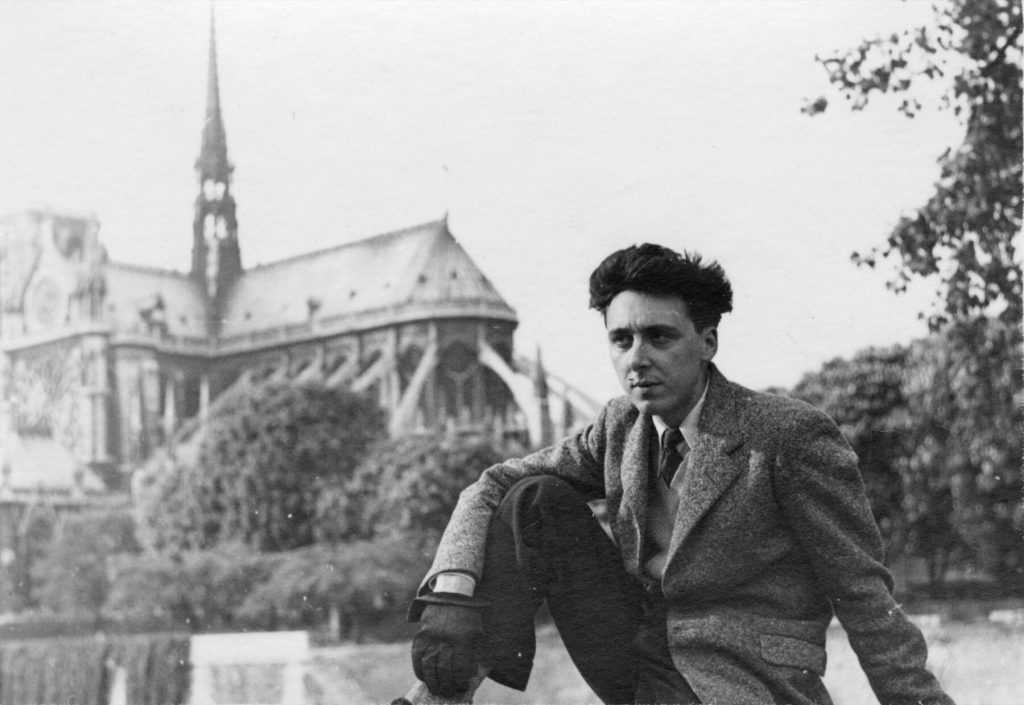

De ses 20 ans jusqu'à sa mort en 2020 à l’âge de 100 ans, de la Résistance au soutien au mariage pour tous, Daniel Cordier aura consacré sa vie au combat pour la liberté. Dans une exposition intitulée "L'espion amateur d'art", le musée de la Libération de Paris entend nous restituer toutes les facettes de son existence protéiforme et plonge dans les égarements de ses débuts pour mieux illustrer la dimension la plus admirable de son parcours : son cheminement, de militant royaliste à fan d'art contemporain ouvertement homosexuel.

À lire aussi : Des JO à la déportation pour homosexualité, le destin brisé d'Otto Peltzer

Daniel n’est pas né Cordier, mais Bouyjou. Il voit le jour à Bordeaux, dans une famille de négociants très aisés, et ses parents divorcent alors qu’il n’a que 3 ans. Il prendra ensuite pour modèle son beau-père, un industriel fervent admirateur de l’Action française et de son maître à penser : Charles Maurras. Dans le sillage de celui-ci, le jeune Daniel s’enthousiasme dès 13 ans pour ce mouvement royaliste, antisémite et factieux. À 18 ans, dans sa ville natale, il crée un cercle Charles-Maurras destiné aux collégiens et lycéens. Dans les vitrines de l’exposition, ses tracts monarchistes et anti-communistes racontent l’ardeur de son adhésion à l’extrême droite.

Daniel Cordier et Jean Moulin

Ce garçon pétri de certitudes ne pouvait imaginer la déflagration du 17 juin 1940 quand, en pleine débâcle, le maréchal Pétain demande l’armistice à l'Allemagne nazie. Révolté par ce qu’il tient pour une trahison, brûlant de défendre son pays, Daniel Cordier-Bouyjou embarque le 21 juin à Bayonne pour l’Angleterre. Là, il s’engage huit jours plus tard dans la "Légion De Gaulle", préfiguration naissante des Forces françaises libres. "Ils sont entre 2.500 et 3.000 individus, principalement des jeunes de 17 à 19 ans, quand la majorité est à 21 ans", relève Sylvie Zaidman, directrice du musée et co-commissaire de l’exposition. Mais celui qui rêve de faire ses preuves au combat n’est pas envoyé au front. "Lui qui détestait l’école doit continuer à apprendre", complète la co-commissaire. On lui impose de suivre des cours pour devenir officier, puis d’opérateur-radio après son intégration à sa demande, en août 1941, dans la section Action des services secrets de la France libre.

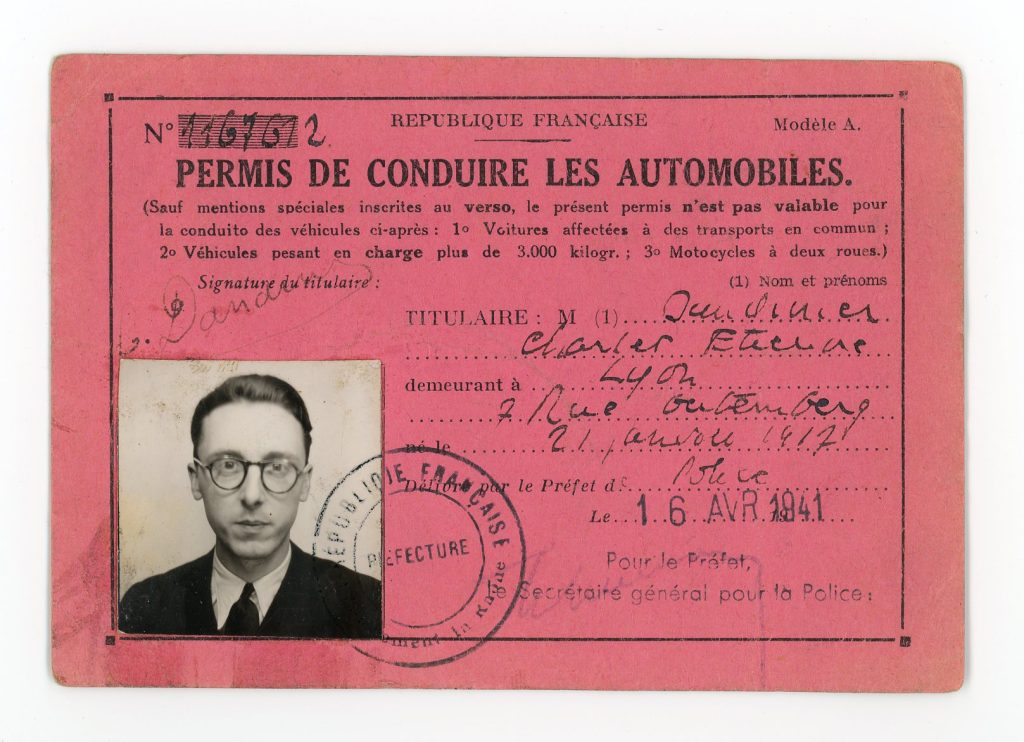

Le 26 juillet 1942, jugé opérationnel, le voilà finalement parachuté à Montluçon, mais une rencontre inattendue précipite son destin. Jean Moulin, représentant de De Gaulle en zone libre, voit en lui le profil idoine pour assurer son secrétariat. Cordier, qui s’imaginait les armes à la main – et regrettera à jamais de ne pas s’être battu –, devient donc un homme de l’ombre. À lui de planifier, préparer les rendez-vous de "Rex" – l'un des pseudonymes de Jean Moulin – dont il ignore la réelle identité, de chiffrer et déchiffrer les télégrammes et les rapports reçus ou envoyés à Londres, etc. En découvrant ses nombreux faux papiers, le visiteur peut se figurer la fébrilité inhérente à cette activité clandestine, risquée et harassante, qui fait de Cordier le témoin privilégié des âpres négociations présidant à la création de l’Armée secrète. Plus proche collaborateur de Moulin jusqu’à l'arrestation de ce dernier, le 21 juin 1943 à Caluire, près de Lyon, il se démène en vain pour faire évader son mentor.

L’art, bien plus qu’un dada

À la Libération, le jeune homme a radicalement changé. Parmi les engagés de la France Libre, il a rencontré des individus bien différents de ceux de son milieu. Il s’est lié au philosophe Raymond Aron et au futur diplomate Stéphane Hessel, tous deux Juifs, et lui qui fut violemment antisémite a été choqué par l’étoile jaune. La guerre l’a affranchi de son idéologie. Mais après ces intenses années de tumulte, un sentiment d’inutilité l’envahit.

Que faire, désormais ? Jean Moulin – encore lui – l’a initié à l’art contemporain dont il était un fin connaisseur. Daniel Cordier y trouve sa voie. Le collectionneur commence ses emplettes. Il se lance comme peintre, puis renonce au bout d’une décennie, doutant de son talent. En 1956, il ouvre une galerie dans la capitale : pendant huit ans, elle comptera parmi les plus importantes de la scène parisienne. Là encore, Cordier risque, s’aventure hors des sentiers balisés. Sur les cimaises de l'exposition, une poignée de tableaux de Bernard Réquichot, Dado, Henri Michaux, Jean Dubuffet (dont il devient le marchand exclusif), témoignent d’une appétence pour les figures singulières, défendues avec acharnement.

Forte de succursales à Francfort et New York, sa galerie se distingue par la révélation d’artistes encore inconnus. "Il est le premier, en 1961, à exposer Robert Rauschenberg", relève Alfred Pacquement, commissaire scientifique de l’exposition et ancien directeur du Centre Pompidou. Et Daniel Cordier ne dédaigne pas la provocation. En 1959, l’expo surréaliste E.R.0.S, sous la direction d’André Breton et Marcel Duchamp, fait couler beaucoup d’encre : les œuvres sont mises en scène dans une grotte symbolisant un vagin, le public y pénètre en forçant une chambre à air… Une archive laisse entrevoir Le Festin cannibale de la plasticienne Meret Oppenheim, avec son buffet dressé sur le corps d’une femme nue.

Après avoir fermé sa galerie à la surprise générale en 1964, "l’amateur" d’art, tel qu’il se qualifie, ne délaisse pas pour autant sa passion cardinale. Il suit de près la création du Centre Pompidou dont il intègre le comité d’acquisition, avec l’opportunité de peser sur le contenu des collections publiques. Entre 1973 et 1989, il effectue une donation d’une rare ampleur, quelque 550 œuvres, auxquelles s’ajouteront des centaines d’objets d’art extra-occidentaux ou de curiosité, dont il nous est offert d’admirer un échantillon.

Histoire et mémoire

Dans l’intervalle, le passé s’est rappelé à lui, qui n'avait jamais évoqué la Résistance depuis la fin de la guerre. Le 11 octobre 1977, sur le plateau des Dossiers de l’écran, Henri Frenay, ancien dirigeant du mouvement de résistance Combat, décrit Jean Moulin comme un communiste dissimulé, déloyal à la France Libre. Face à lui, Cordier reste interdit, mais la honte de n’avoir su contrer efficacement cette "caricature venimeuse" lui dicte un nouvel engagement. À 57 ans, le compagnon de la Libération décide d’écrire la biographie de son ancien patron : il s’y jette à corps perdu, apprenant les méthodes de recherche et plongeant, pendant douze ans, dans les archives. Résultat : "Des milliers de pages et des livres précieux pour les historiens, car ils sont truffés de sources", commente Sylvie Zaidman.

Ce devoir accompli, le bagarreur, devenu une figure très sollicitée, reprend sa plume. À 80 ans, il entreprend d'écrire ses mémoires, dont les trois tomes d’Alias Caracalla, parus à partir de 2009. En 2014, le récit Les Feux de Saint-Elme raconte sa jeunesse dans les années 1930 et ses premières expériences (homo)sexuelles dans son internat religieux, parfaite conclusion à son engagement pour le mariage pour tous, adopté l'année précédente. Sans rien dénier à la passionnante expo qui lui rend hommage, c’est dans ses livres, tout en pugnacité et humour bien senti, que l’on peut vraiment approcher la personnalité singulière de cet exceptionnel passeur, soucieux de transmettre ce qu’il avait appris, compris et collectionné. Le plus petit Rétro-chaos, publié en janvier chez Gallimard, apparaît comme la porte d’entrée idéale pour appréhender ce que l’intéressé décrivait comme une "vie chaotique, vécue au hasard des circonstances et des caprices". Dans ce soi-disant désordre, Alfred Pacquement décèle, lui, une constante : "Humainement, artistiquement, sexuellement, c’était un homme libre d’un bout à l’autre."

>> Daniel Cordier (1920-2020), l'espion amateur d'art. Jusqu’au 13 juillet au musée de la Libération de Paris.

À lire aussi : David Hockney, l'expo monumentale d'un géant du pop art

Crédits photos : Kasia Wandycz / Paris Match – Pierre Verrier / Collection Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation / Ville de Lyon – famille de Daniel Cordier