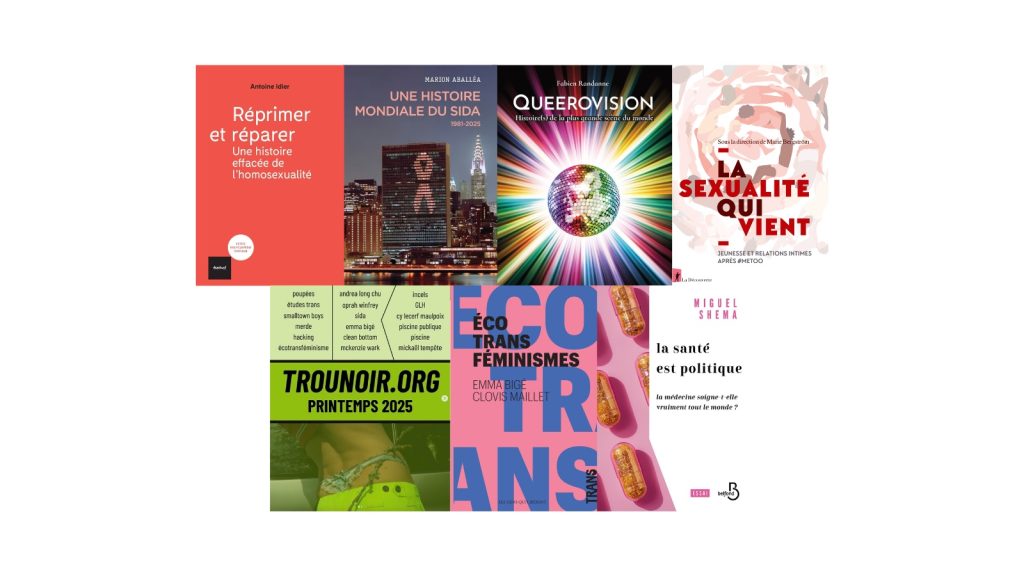

On vous propose une petite sélection d'essais pour prendre un peu de recul sur nos fils d’actu et penser le monde à notre rythme.

- Le plus chiffré

Addicts aux applis de rencontres ou génération "no sex" ? Les jeunes adultes et leur sexualité suscitent régulièrement commentaires alarmistes sinon paniques morales… qui ne tiennent pas au filtre de l’analyse sociologique. Basé sur une grande enquête inédite de l'Ined auprès de plus de 10.000 jeunes adultes de 18 à 29 ans, l’ouvrage collectif La sexualité qui vient permet de se remettre les idées en place. Au fil de chapitres argumentés et illustrés de graphiques permettant une meilleure compréhension des données, il dessine des conclusions rassurantes. Plus fluide, moins attachée à l’hétéronormativité et au couple, davantage consciente de l’importance du consentement, la génération des 18-29 ans semble avoir un rapport réfléchi au sexe, au genre et aux relations amoureuses.

>> La sexualité qui vient - Jeunesse et relations intimes après #Metoo, dirigé par Marie Bergström (Éditions La Découverte)

À lire aussi : Avoir 25 ans en 2025 : trash ou vanille, la Gen Z a choisi de ne pas choisir

- Le plus engagé

"Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions", dit le Serment d’Hippocrate que prêtent les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes avant de commencer à exercer. Mais, c’est en réalité un vœu pieux… Durant ses études de médecine, Miguel Shelma a pu se rendre compte des biais et discriminations racistes, hétérosexistes, cisnormatifs et classistes qui traversent le soin et nuisent à la santé sinon à la vie de toutes les personnes qui ne sont pas des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels. Il en a tiré un livre érudit nourri de ses recherches et de son expérience. Essentiel pour saisir l’importance d’une intersectionnalité dans les luttes pour un accès (vraiment) équitable à la santé.

>> La santé est politique - La médecine soigne-t-elle vraiment tout le monde ? de Miguel Shema (Éditions Belfond)

- Le plus paillettes

La petite histoire ou la grande Histoire dans la petite ? De Dany Dauberson à Nemo en passant par Conchita Wurst et Bilal Hassani, le journaliste culture Fabien Randanne explore l’Eurovision à travers les figures LGBTQI+ qui l’on marquée depuis sa création. Abondamment documentée et ponctuée de QR codes qui permettent d’écouter les artistes mentionné·es, cette histoire parallèle dresse, par le petit bout de la lorgnette, le récit des évolutions sociales autour des représentations queers. Kitsch, l’Eurovision ? Certainement pas : elle est au contraire devenue un espace de progressisme grand public salvateur dans une Europe qui se droitise dangereusement.

>> Queerovision- Histoire(s) de la plus grande scène du monde, de Fabien Randanne (Éditions Double Ponctuation)

À lire aussi : Eurovision : pourquoi on aime, pourquoi ils (nous) détestent

- Le plus justicier

En mai prochain, la proposition de loi portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 sera discutée en deuxième lecture au Sénat. Mais que savons-nous précisément de toutes ces existences mises au ban par une répression qui a commencé bien avant 1942 et s’est poursuivi ensuite ? Dans cet ouvrage richement documenté, le sociologue et historien Antoine Idier retrace les mécanismes de contrôle social qui ont pesé sur les personnes queers et interroge les conditions et les modalités d’une réparation juste. Un devoir de mémoire important.

>> Réprimer et réparer - Une histoire effacée de l’homosexualité, d'Antoine Idier (Éditions Textuel)

- Le plus global

De l’histoire du VIH, on connait plutôt bien les luttes des pionniers aux États-Unis et en France dans les années 1980-1990. Mais quid de l’Afrique, des combats plus récents et des défis actuels ? Un peu plus de 40 ans après le début de la pandémie et alors que le gouvernement Trump vient de couper les vivres de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l’historienne Marion Aballea propose de penser le VIH comme un fait social mondial en l’envisageant non pas uniquement sous l’angle médical mais aussi dans ses aspects sociaux, politiques, économiques et culturels. D'ores et déjà un ouvrage de référence pour saisir les enjeux passés et présents d’un virus qui tue encore plus de 600.000 personnes dans le monde chaque année.

>> Une histoire mondiale du sida (1981-2025), de Marion Aballéa (Éditions du CNRS)

- Le plus écolo

Alors que les (éco)fascismes promeuvent une image puritaine de la nature pour mieux s’attaquer aux personnes trans*, queer, handi ou racisées, la philosophe Emma Bigé et l’historien médiéviste Clovis Maillet prennent la plume pour une revendication essentielle : les corps et les vies non normatives ont leur place dans la nature et dans les luttes pour l’environnement. En empruntant tout aussi bien à la philosophie, à l’histoire, à la biologie et à l’éthologie, tous deux livrent un ouvrage dense, parfois ardu mais passionnant pour penser le rapport au vivant dans une perspective résolument queer.

>> Écotransféminismes, de Emma Bigé et Clovis Maillet (Éditions Les liens qui libèrent)

- Le plus collectif

À noter également, la parution du numéro de printemps de la revue Trou noir consacrée aux enjeux historiques et conflits mémoriels des sexualités dissidentes. Au sommaire notamment, un entretien avec McKenzie Wark, figure majeure de la pensée marxiste et queer dans le monde anglo-saxon, une réflexion de Lucas Lusinier sur les femmes artificielles à l’écran et une lecture du livre de Mathias Quéré Nos désirs font désordre.

>> Numéro du printemps 2025 de la revue Trou noir

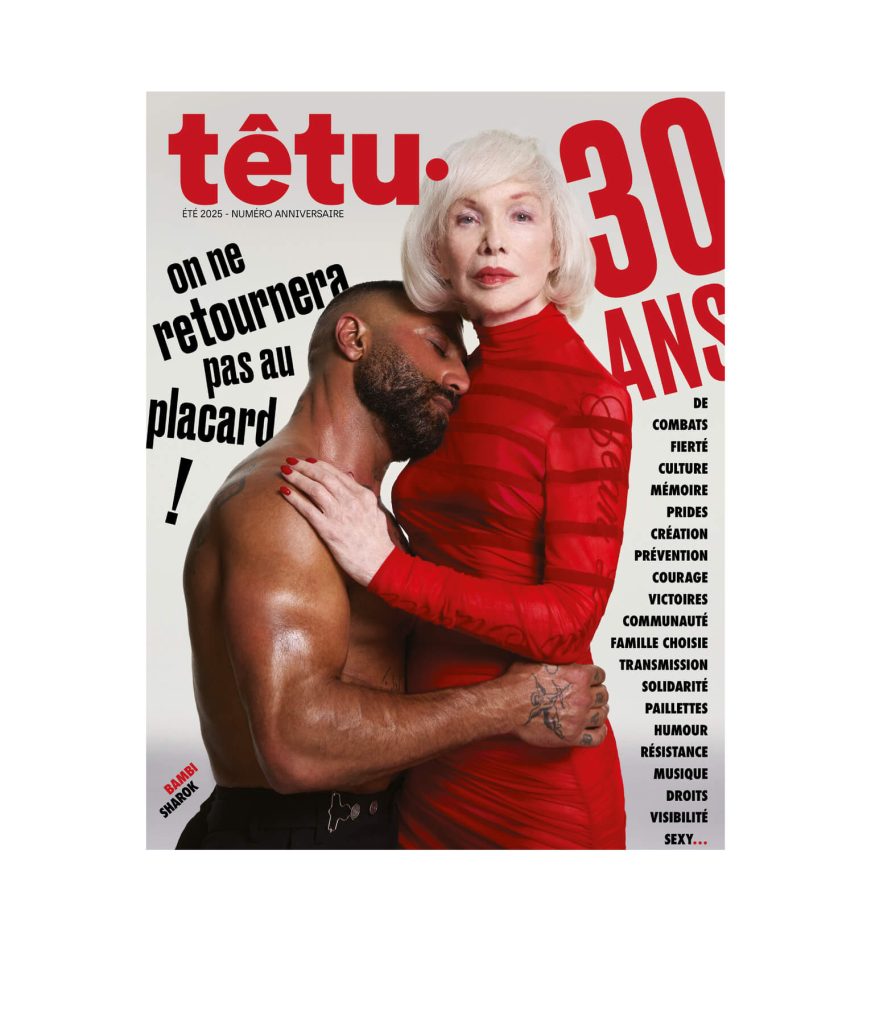

À lire aussi : De La Grande Dame à François Ruffin, le sommaire du têtu· du printemps !