Samedi 14 mai prochain, au terme de deux semaines de « Pride Festival » et moins de deux mois après les attentats, les Belges défileront dans les rues de Bruxelles pour l’une des plus grandes marches d’Europe.

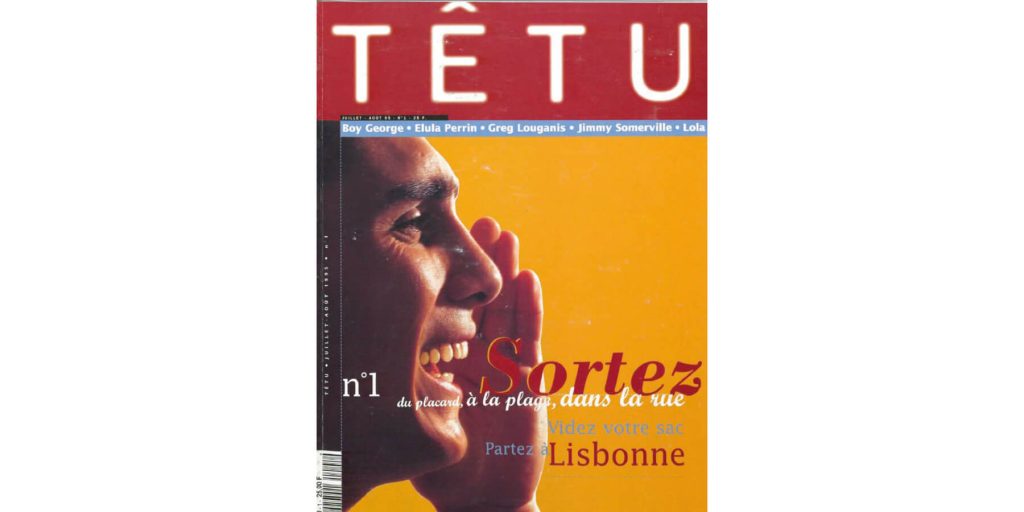

La Marche de Bruxelles a fêté ses vingt ans en 2015. Pouvez-vous dresser pour TÊTU un bref historique de cette Pride ?

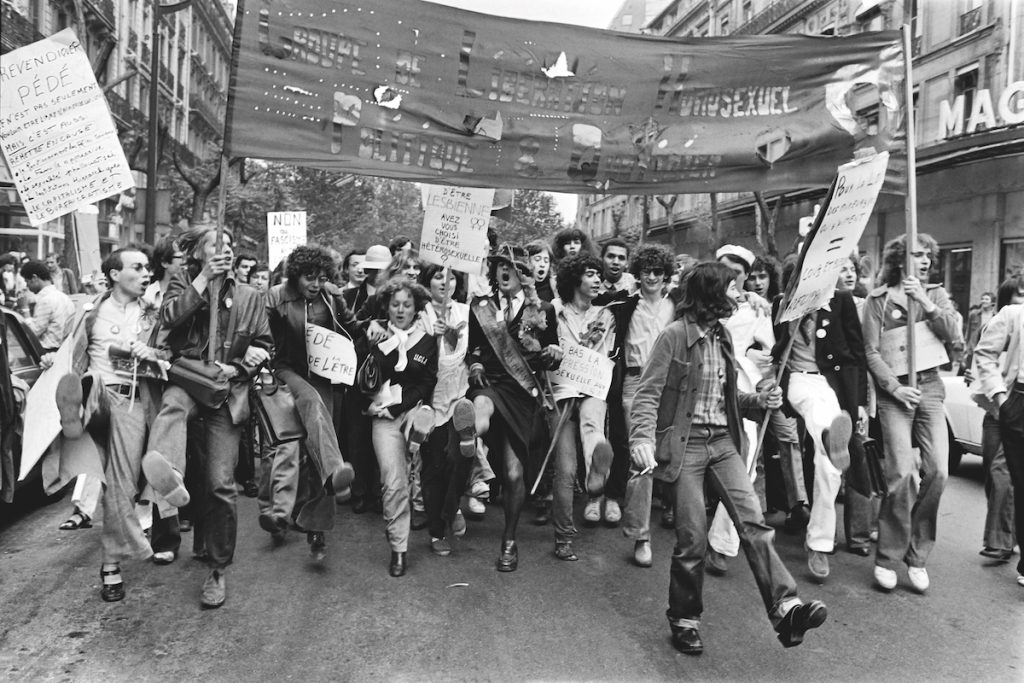

Samedi prochain, c’est la 21ème. La première s’est tenue en 1995, nous étions 2.500 dans les rues, et on trouvait ça énorme. Or quelques années plus tard nous en sommes à 100.000 personnes. Il faut dire que la nature de la Pride a totalement changé : là où l’on rencontrait essentiellement des militants et des activistes dans les années 90, avec des revendications fortes, car nous n’avions encore rien obtenu de la lutte contre les discriminations, du mariage et de l’adoption, le travail de la Marche aujourd’hui est d’agir sur l’opinion publique et sur les mentalités. Il ne s’agit surtout pas de se transformer en événement commercial, mais les manifestants ne sont plus seulement gays, lesbiennes, bis ou trans, beaucoup d’hétéros viennent aussi marcher.

La Belgique est l’un des pays à avoir obtenu le droit au mariage pour les couples de même sexe le plus tôt au monde, en 2003. Avec dix ans de décalage, quel regard avez-vous porté sur le débat français ?

Nous avons obtenu la loi contre les discriminations en 2002, celle sur le mariage sans l’adoption en 2003 et l’adoption en 2005. Le débat n’a pas été violent du tout : pour vous dire, la seule opposition qu’on a rencontrée, c’est une manifestation de 150 personnes. De manière générale, en Belgique les débats sont plus calmes qu’en France. Reconnaissons tout de même que le fait que le mariage ait d’abord été proposé sans l’adoption a beaucoup aidé. Deux ans plus tard, en 2005, le mariage était devenu évident pour tout le monde et l’adoption est donc passée comme une lettre à la Poste, si vous me passez l’expression. J’ai d’abord été très étonné que de tels débats aient lieu en France, justement car chez nous, vos voisins, le mariage était là depuis dix ans et qu’il n’a évidemment provoqué ni révolution ni décadence de la civilisation. Je me disais naïvement que la France allait nous prendre pour exemple. Puis l’étonnement a laissé place à la fureur car les arguments des opposants ne tenaient pas la route.

Cette année, la Belgian Pride réclame des droits pour les personnes trans. La législation sur le changement d’état civil est-elle la même qu’en France ?

Je crois que les lois françaises et belges sont à peu près les mêmes. Dans ce domaine, nous prenons pour modèle l’Argentine, pays dont l’ambassadeur en Belgique viendra d’ailleurs recevoir un prix. En Argentine, une personne qui veut changer d’état civil peut le faire sans problème, par simple demande. Ici, il faut encore en passer par un parcours psychiatrique et par la mutilation génétique ou la stérilisation. Nous voulons que l’État reconnaisse les personnes par l’identité qu’elles déclarent et pas de manière imposée. Lors de la cérémonie d’ouverture, nous avons dévoilé notre slogan : « Je décide ». Nous avons la chance qu’Elke Sleurs, la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, travaille sur une loi, ce qu’elle a annoncé la semaine dernière lors de l’ouverture du Pride Festival. Nous l’avons interpellée plusieurs fois et elle a annoncé qu’elle allait dans notre sens. Elle a déjà fait passer un changement important, la possibilité d’indiquer « x » au lieu de « homme » ou « femme » sur les papiers administratifs. Je pense qu’en Belgique une loi pour changer la vie des personnes trans ne posera pas de problème, à part quelques articles qui estimeront sans doute que c’est la décadence.

L’association qui centralise les associations LGBT européennes, l’ILGA Europe, a son siège à Bruxelles, à l’instar de la Commission européenne. Est-ce qu’elle joue un rôle dans le fait que votre Pride attire chaque année beaucoup de monde ?

Lors de la préparation de la Pride, nous menons tout un travail de sensibilisation envers les institutions européennes. Nous voulons organiser chaque année une conférence au niveau du Parlement européen pour mettre en lumière les droits des LGBTI en Europe et sur les autres continents. Nous allons d’ailleurs candidater pour l’organisation de l’Europride en 2020 [qui se déroule à Amsterdam cette année, NDLR], ce qui prendrait tout son sens puisque Bruxelles est en quelque sorte la capitale de l’Europe. On dit que chaque Pride est un peu une Europride chez nous !

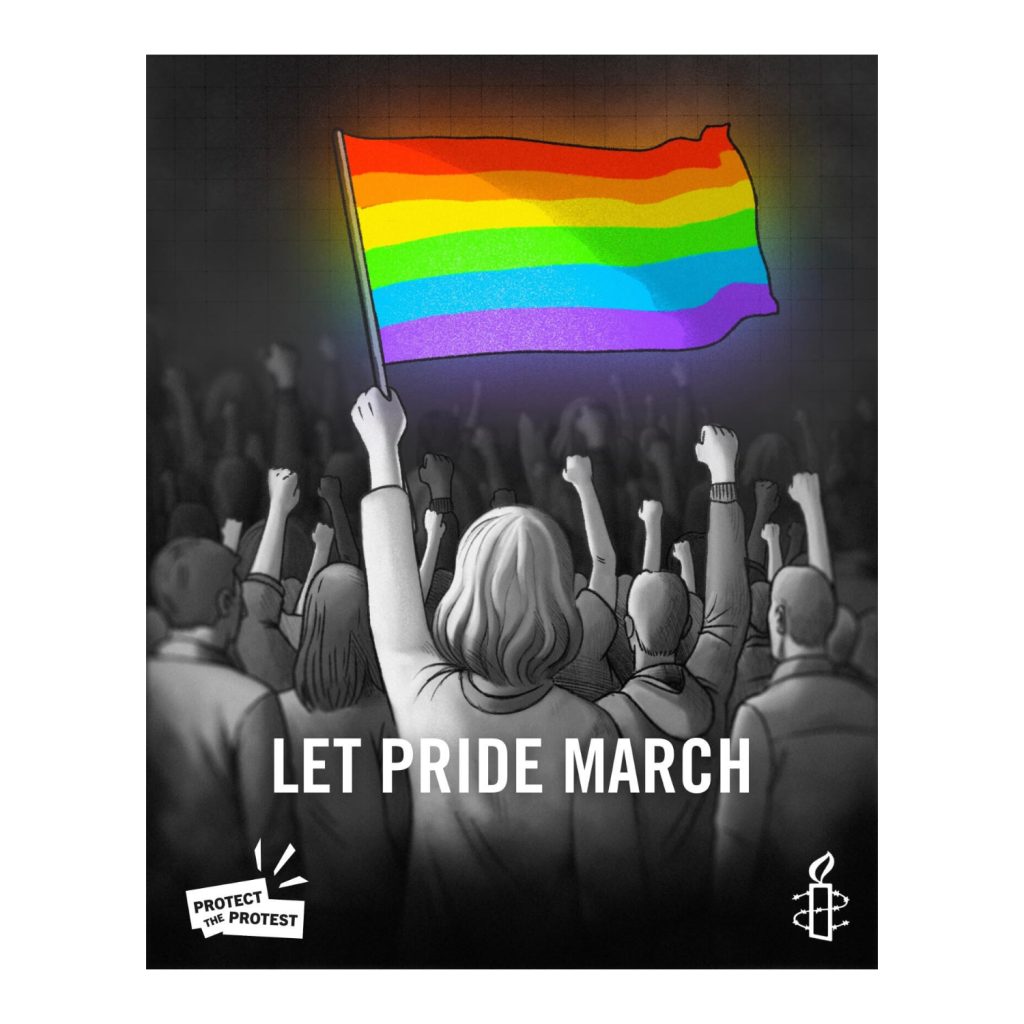

Après les attentats de mars à Bruxelles vous aviez dans un premier temps pensé annuler la Marche, qui est finalement maintenue… Avez-vous dû prendre des dispositions ?

En Belgique, nous avons un système de niveaux d’alerte. Au 22 mars, le niveau 4 a été déclaré, le plus élevé, qui interdit tout rassemblement public. Nous ne savions pas pendant combien de temps il serait maintenu. Le niveau d’alerte est redescendu d’un cran, à 3, ce qui est encore très sérieux mais nous permet de maintenir la Pride. Des gens disaient qu’ils n’oseraient pas venir, mais j’ai l’impression que ça va mieux. Pas uniquement pour la Pride mais pour tous les habitants de Bruxelles. Nous devrons simplement mettre en place des mesures de sécurité accrues. Il y aura par exemple un contrôle à l’entrée et à la sortie du Pride Village, ce qu’on ne faisait pas les années précédentes. On a décidé qu’on ne se laissait pas abattre. Ce dimanche c’était la fête de l’Iris [la fête de la région bruxelloises, NDLR] et il y avait un monde fou. Malgré les contrôles à l’entrée, l’optimisme et la joie de vivre ont repris le dessus.

Votre Pride est très populaire dans l’opinion. Faut-il s’attendre à voir beaucoup de politiques à la Marche samedi ?

Ils sont tous là ! C’est un changement majeur par rapport aux deux premières années où personne ne venait. On recevait un soutien verbal tout au plus mais personne ne se montrait. Aujourd’hui c’est l’inverse. Petit à petit, les partis ont décidé de participer et maintenant les chars des différents partis défilent – sauf celui des fascistes évidemment. Le matin de la Pride, les hommes et les femmes politiques se pressent à 50 ou 60 et cherchent tous à être en première ligne. C’est une démarche critiquée par plusieurs militants mais de mon point de vue c’est plutôt positif : mon expertise de la Pride m’a fait observer que plus un politique se montre plus il ou elle est engagé(e) avec nous. Il est plus simple ensuite de les interpeller.

Et les Bruxellois, quel accueil réservent-ils à la Belgian Pride ?

En règle générale, la Pride est devenue une tradition, elle fait partie du paysage bruxellois une fois par an. Pour la plupart des habitants, c’est la chose la plus normale du monde. Ceci dit, on observe parfois des réactions négatives lors du passage de la Marche dans certains quartiers d’immigration, mais jamais de contre-manifestation directe comme vous avez pu le voir en France [à côté de l’église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris par exemple, NDLR]. Il reste encore un travail de sensibilisation et d’inclusion à faire pour que la tension disparaisse.

Votre Pride arrive samedi au terme de deux semaines entières de manifestations dans le cadre du Pride Festival. Quels en sont les temps forts ?

Depuis le 29 avril, avec l’organisation d’une « mini Pride » à l’Hôtel de ville de Bruxelles, ça n’arrête pas ! Partout dans le pays sont organisés des débats, des projections de films, des rencontres. Pour la fête de l’Iris ce dimanche il y avait un village arc-en-ciel dans le parc. Il s’agit à la fois d’attirer le plus de monde possible samedi prochain mais aussi de permettre y compris aux agoraphobes qui ne peuvent pas se mêler à la foule de participer !