[Interview à retrouver dans le magazine têtu· en kiosques ou sur abonnement] Oubliez les blockbusters imbéciles : le plus beau film de l'été est signé François Ozon. Avec Été 85, le cinéaste nous livre un très beau long-métrage sur l'adolescence, concentré de ses obsessions. L'occasion de demander au réalisateur de 8 Femmes et Potiche si les acteurs sont des actrices comme les autres.

Dans Été 85, François Ozon filme les grandes extases et la petite mort de deux adolescents, l’histoire d’un premier amour, insouciant et frondeur dans la France des pulls marins et des glaces en bord de mer. Un film solaire à la sensualité contagieuse qu’Ozon filme comme un requiem. Sur les mélodies synthétiques et caverneuses de la cold wave de l’époque, il sublime l’amour à mort et donne du cœur (et un corps) à cette jeunesse des années 1980, celle d’avant le sida. Et signe son retour, après la force grave de Grâce à Dieu, à un cinéma plus joueur, plus romanesque – traversé de clins d’œil et de douleur – à la fois pudique et sexy. Un portrait de garçon(s) dont le feu pose de nombreuses questions.

À lire aussi : Félix Lefebvre et Benjamin Voisin nous racontent les coulisses du tournage d’Été 85

Été 85 est un projet qui vous suit depuis longtemps. À 18 ans, vous aviez déjà écrit un scénario adapté du roman La Danse du coucou...

Pour moi, cette histoire de garçons [tirée du roman] devait être tournée en anglais, la langue du texte. Il y avait quelque chose qui ne collait pas, dans ma tête, avec un décor à la française. Ça ne collait pas avec ce que je vivais au quotidien. Je manquais de maturité, je pense. J’espérais que quelqu’un d’autre allait faire ce film dont je rêvais. J’imaginais que Gus Van Sant ou Pedro Almodóvar le feraient bien mieux que moi. C’est l’époque où j’ai découvert River Phoenix dans Stand By Me. C’était ça les acteurs qui me plaisaient à l’époque. Ce corps d’adolescent pataud, cette façon de jouer, ça me parlait. Et puis, évidemment, My Own Private Idaho. C’était un acteur douloureux. Et il était très beau. J’ai du mal à retrouver ça en France. On n’a pas la tradition chez nous du “bel acteur”. Il y a Delon, Gérard Philipe, un peu, mais on aime plutôt les gueules. La beauté, le sex-appeal, surtout chez les hommes, je crois que ça nous fait un peu peur. Le cinéma américain ne s’embarrasse pas de cette pudeur-là.

En 1996, avec votre court-métrage Une robe d’été, vous alliez à l’encontre de cette “pudeur” en filmant longuement deux beaux garçons. C’était une provocation ?

Ce film, ça a surtout été un cauchemar à tourner. On avait très peu d’argent, et en plein milieu la caméra a cramé la pellicule. On a donc tout tourné deux fois. En plus, le jeune acteur principal pleurait parce qu’il avait l’impression de faire un film porno, l’actrice n’était pas contente non plus... Même la météo faisait la gueule ! (Rires.) Je pensais que le film était une catastrophe. Et puis il est sorti. Le côté très sexy, très libre, a pris le dessus. Tout à coup, les gens voyaient deux hommes beaux, heureux, qui faisaient l’amour. Dans les années 1990, l’homosexualité était très souvent associée à des choses très douloureuses. Faire l’amour c’était prendre un risque, pour beaucoup. Le sida était dans tous les esprits. Soudain, le film revenait à un truc joyeux où faire l’amour était associé à l’été, au plaisir – avec quand même un plan très important sur un préservatif. Il disait soudain, à tout le monde, que c’était toujours possible de faire l’amour avec qui on veut, quand on veut.

Dans Été 85, vous jouez de nouveau avec une robe sur la déconstruction de la virilité. Un jeu autour du travestissement, du trouble masculin/ féminin, qui était déjà présent dans Une robe d’été et Une nouvelle amie...

Oui, c’est exactement la même robe. Je voulais que ce soit un clin d’œil. À l’époque d’Une robe d’été, j’avais déjà dans l’idée de faire Une nouvelle amie. Ces trois films sont des films d’apprentissage, des films dans lesquels des garçons apprennent à devenir des garçons, à devenir pleinement qui ils sont. Et pour ça, ils doivent déconstruire l’idée qu’on leur a inculquée de la virilité. Ils font l’expérience d’une autre façon d’appréhender leur corps par le vêtement féminin. Comme une sorte de rite de passage... Et ça passe à travers le regard d’un personnage féminin qui les aide à se découvrir. Nous vivons dans une société patriarcale. On nous a élevés dans le culte du masculin. Dès que vous remettez ça en cause, vous sentez bien que le système se raidit. Tant mieux. Plus les choses sont immuables, intouchables, plus j’ai envie de les déranger. C’est l’ambiguïté qui m’intéresse, qui me touche, que je ressens en moi. Quand La Manif pour tous a débarqué dans la rue et exposé partout sa vision du monde complètement binaire, les garçons d’un côté, les filles de l’autre, je réponds avec Une nouvelle amie. Les films dialoguent avec leur époque.

Dans Sitcom et Les Amants criminels, les personnages masculins se retrouvent humiliés, dominés – Stéphane Rideau, dans Sitcom, finit à quatre pattes en tenue SM – et y trouvent une forme étrange de plaisir... Qu’est-ce que ces premiers films racontent de l’époque, et de vous ?

Que ces films ne pourraient clairement pas être faits aujourd’hui ! (Rires.) Je me rends bien compte de la liberté un peu folle que j’avais à l’époque. On avait une forme d’insouciance, et le cinéma était un vrai terrain de jeu pour tout le monde. J’étais jeune, j’avais envie de provoquer, d’aller là où personne n’allait. En fait, ça peut vous paraître une excuse, mais je ne me rendais pas vraiment compte de ce que je filmais. C’était drôle – j’espère que ça l’est toujours –, mais il n’y avait pas vraiment de discours. Si ce n’est l’envie de filmer de beaux garçons et de s’amuser avec l’image du gendre idéal... Les corps étaient plus ludiques, peut-être moins évidemment politiques. Dans Sitcom, tout le monde baise avec tout le monde et tout le monde est plus content !

"Quand on dit 'il faut arrêter d’objectifier les corps au cinéma', c’est complètement idiot."

Érotiser un corps masculin, c’est toujours provocant aujourd’hui ?

Je ne sais pas. Depuis très longtemps les corps féminins sont érotisés. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas érotiser le corps masculin. En fait, j’ai toujours essayé de faire un cinéma égalitaire. J’érotise aussi bien les hommes que les femmes. Ça m’intéresse autant d’érotiser une femme de 50 ans, comme Charlotte Rampling dans Sous le sable, que le corps hyper viril de Stéphane Rideau dans Sitcom. Bon, ce n’est pas du tout la même manière de faire, certes. (Rires.) Mais ce qui m’intéresse, c’est le trouble. Et le trouble, c’est le corps de l’acteur. Quand on dit “il faut arrêter d’objectifier les corps au cinéma”, c’est complètement idiot. Le cinéma, c’est l’art d’érotiser les corps. Le plaisir du spectateur, c’est de désirer ce qu’il y a sur l’écran. Alors oui, parfois, il y a des regards qui choquent, qui nous dérangent, mais c’est à nous de nous positionner.

Mais vous sentez que le cinéma a du mal à érotiser les corps d’hommes ?

C’est moins un tabou qu’avant, forcément. Et tant mieux. Mais il reste encore des barrières. Récemment, à propos d’Été 85, j’ai entendu quelqu’un dire : “Ah, c’est bien parce que c’est deux garçons entre eux mais ce n’est pas trop gênant.” Dans ce cas-là, je me dis : “Merde ! Ça aurait dû être gênant.” Mettre à l’aise, ça ne m’intéresse pas. Les scènes de sexe dans le film sont assez pudiques, oui. Et tout à coup, ça devient “acceptable” pour un public bourgeois, hétéronormé. Et ça m’emmerde qu’on puisse penser ça. Je n’ai pas voulu faire un film qui cache la sexualité ou qui la rende “acceptable”. Sûrement pas. C’est un film plus sensuel que sexuel. Peut-être que si je l’avais fait plus jeune, le film aurait été plus provocant. Mais je crois que cette histoire est universelle et qu’on a besoin aujourd’hui de faire des films “pour tout le monde” avec des personnages gays. J’aurais raconté cette histoire de la même manière si ça avait été une histoire d’amour hétéro. Le sexe à l’écran c’est souvent une barrière, ça nous sort du film. Pour tout vous dire, les scènes de sexe d’Été 85, on les a tournées. Sur le tournage, on les appelait les “scènes Kechiche”. (Rires.) C’était très ludique en fait. On a filmé en ombre chinoise le Kamasutra gay avec les deux garçons. Ils étaient dans toutes les positions, c’était assez improbable. Ils n’arrêtaient pas de me dire : “Mais ça se fait, ça ?!” C’était très drôle. Même si les scènes sont super, j’ai bien senti qu’elles n’avaient pas leur place dans le film. Peut-être que je les mettrai en bonus du DVD !

"Le sexe, tout le monde sait ce que c’est. Tout le monde fait ça en moyenne une fois par semaine, quand tout va bien ! Alors quel est l’intérêt de leur montrer ce qu’ils connaissent ?"

C’est compliqué de filmer une scène de sexe entre hommes ?

Non, ce n’est pas compliqué ! (Rires.) En tout cas ni plus ni moins que de filmer une scène de sexe tout court. Déjà, à l’écran, des gens qui font l’amour je trouve ça très ennuyeux. Ça m’intéresse quand il se passe autre chose, quand la scène raconte autre chose que ce qu’elle montre. Le sexe, tout le monde sait ce que c’est. Tout le monde fait ça en moyenne une fois par semaine, quand tout va bien ! Alors quel est l’intérêt de leur montrer ce qu’ils connaissent ? Après, je pense que la société tolère plus facilement une scène de sexe entre femmes plutôt qu’entre hommes. Ça reste un fantasme hétéro. J’aurais adoré que Kechiche fasse La Vie d’Adrien. D’ailleurs, ce serait intéressant de savoir s’il aurait été aussi cru avec deux garçons qu’avec deux filles. Est-ce que le film aurait été autant un succès si le 69 avait eu lieu entre deux garçons ? Je ne pense pas.

Qu’est-ce qui vous attire chez un acteur ?

Je pense que c’est sa capacité à accepter le regard d’un autre homme sur lui. Que ce soit Jérémie Rénier, Melvil Poupaud ou Denis Ménochet, je sens qu’il n’y a pas de frein, ils se laissent regarder. Bernard Giraudeau, par exemple, c’était plus compliqué. Mais les acteurs sont plus coquets que les actrices. La plupart ont envie d’être désirables à l’écran. J’ai besoin d’aimer les gens que je filme. Donc, forcément, je ressens du plaisir à m’approcher d’un visage, à le regarder, à l’aimer. Mais le cinéma sublime ce désir. Ça n’a rien de sexuel. C’est du cinéma. Cette séduction doit être des deux côtés. Quand c’est déséquilibré, ça peut devenir un rapport pervers. Moi, j’aime travailler dans la complicité. On est des enfants et on joue.

"Être homosexuel, c’est connaître l’altérité. C’est être capable de penser hors de soi."

On vous a longtemps présenté comme le “cinéaste des actrices”. Pourtant, dans votre cinéma, il y a quasiment autant de portraits d’hommes que de portraits de femmes...

Pendant longtemps, je me suis plus facilement projeté dans des personnages féminins. C’était comme une carapace, une forme de pudeur. Peut-être aussi une façon de me cacher à travers ces personnages. Très tôt, ma cinéphilie m’a poussé à m’identifier à eux. Quand j’ai vu La Fièvre dans le sang, j’étais Natalie Wood ; quand j’ai vu Lettre d’une inconnue, j’étais Joan Fontaine. Donc ça n’a pas été très compliqué de me mettre dans la peau d’une femme de 50 ans pour Sous le sable. Quand on grandit dans les années 1980 et qu’on est homosexuel, il y a tellement peu de représentations, tellement peu d’alter ego à l’écran qu’on finit forcément par s’identifier aux personnages qui y sont marginalisés, c’est-à-dire aux femmes.

Être homosexuel, c’est connaître l’altérité. C’est être capable de penser hors de soi. Aujourd’hui, je me sens plus à l’aise pour filmer des personnages qui pourraient me ressembler ; Melvil Poupaud m’a amené ça. C’est en voyant les petits films en Super 8 qu’il faisait enfant – comme moi – que j’ai eu envie de le rencontrer. Et, très vite, je l’ai vraiment pensé comme un alter ego à l’écran. Il a une virilité douce qui me correspond. Jéremie Rénier aussi. Je le pense vraiment comme mon petit frère. Je l’ai rencontré très jeune, et on s’est suivis. Il y a quelque chose chez ces deux acteurs qui me touche, qui résonne avec ma façon d’être.

Dans votre plus gros succès, 8 Femmes, vous vous amusiez à ne filmer que des femmes entre elles. L’absence du masculin à l’écran crée-t-elle de manière instinctive une autre façon de filmer, de raconter, comme Céline Sciamma le dit pour Portrait de la jeune fille en feu ?

Je n’ai pas ressenti ça sur le tournage de 8 Femmes. Peut-être parce que certaines de mes actrices étaient de vrais mecs! Je pense que, sans altérité à l’écran, il n’y a pas de conflit, il n’y a pas de dramaturgie. On a besoin de faire dialoguer les genres, de les mélanger. Pas de les diviser. Pour moi, on ne peut pas penser le monde hors de l’altérité. Sinon ça devient théorique. C’est ce que j’aime dans Tomboy, le masculin et le féminin dialoguent pour arriver à raconter la nécessité de l’altérité. C’est très beau.

Dans Portrait de la jeune fille en feu, il me manque l’incarnation de cette altérité. Le patriarcat est là, mais uniquement dans les dialogues, cela reste trop subtil et je trouve que l’histoire d’amour entre les deux femmes perd du coup de sa force. Si je refaisais 8 Femmes aujourd’hui, j’irais encore plus loin, je pense. Le film est à 70% de mes moyens. Si je m’étais écouté, elles auraient baisé dans tous les coins de la maison. J’aurais d’ailleurs pu prendre des hommes pour jouer ces actrices. En revanche, faire 8 Hommes, ça non. Les concours de bites, ça ne m’a jamais intéressé.

À lire aussi : Le cinéma sait-il filmer la sexualité gay ?

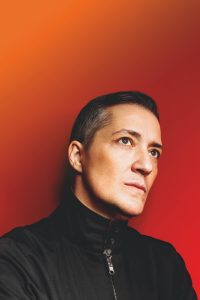

Crédit photos : Jean-Claude Moireau / Mandarin Production