Santé Publique France dévoile ses données concernant le VIH. Le confinement a mis un coup d'arrêt à la stratégie de dépistage, pourtant capitale pour endiguer l'épidémie de sida. Les associations regrettent des données lacunaires.

Les chiffres étaient attendus. Santé publique France a (partiellement) dévoilé les données annuelles concernant le VIH, ainsi que d'autres IST. Le constat est alarmant : pendant le premier confinement, entre mars et avril, le nombre de dépistages a chuté de 56%. Et les associations tirent la sonnette d'alarme.

"La chute du nombre de sérologies observées, notamment en mars-avril, n'a pas été compensée par un rattrapage en juin-juillet, ce qui laisse craindre un déficit global de dépistages pour 2020", indique Santé publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Le dépistage massif est pourtant la clef de la stratégie de lutte contre le VIH : aujourd'hui, une personne sous traitement a la même espérance de vie qu'une personne séronégative. De plus, une personne vivant avec le VIH qui suit son traitement ne transmet pas le virus. Le traitement, associé à la PrEP, a permis de faire baisser considérablement les nouvelles infections.

À LIRE AUSSI - Des acteurs porno tournent un clip hilarant pour faire de la prévention

Une situation d'autant plus inquiétante que la chute du nombre de dépistages s'accompagne d'une baisse de la délivrance de la PrEP. L'enquête Eras indique que pendant le confinement, "59% des usagers de la prophylaxie pré-exposition l'ont arrêtée en raison d'une diminution de leurs rapports sexuels". Deux mois après la fin du confinement, 15% des usagers ne l'ont pas repris. "Cette année, une épidémie en a caché une autre", regrette Aurélien Beaucamp, président d'AIDES. Les associations déplorent un manque de volonté de la part du ministère de la Santé pour atténuer les effets du confinement sur les parcours de dépistage. "Si on baisse la garde sur les dépistages, on va le payer en nouvelles contaminations", résume Florence Thune, directrice générale de Sidaction.

Taux de positivité stable

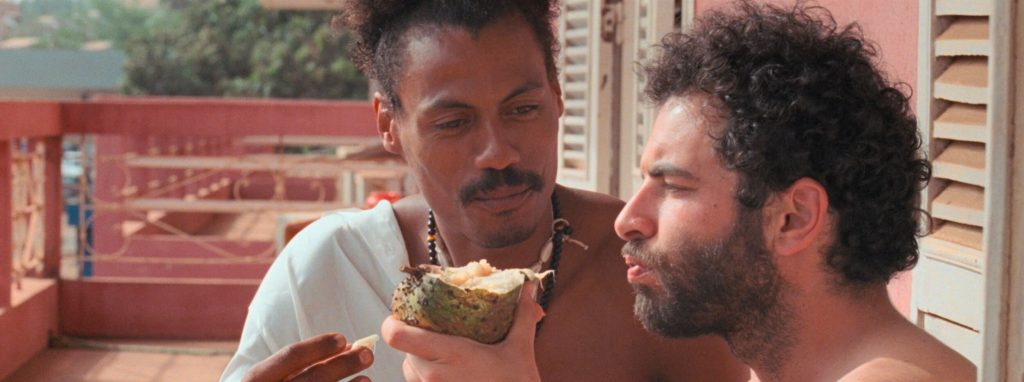

Le taux de positivité au VIH est resté stable en 2019 par rapport à 2018, à 1,9 dépistages pour 1 000 sérologies réalisées. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH) restent les premiers concernés. Les HSH représentent 43% des nouvelles contaminations. Les migrants sont également en première ligne : 51% des nouvelles contaminations concernent des personnes qui ne sont pas nées en France (dont 37% d'hétéros). Les usagers de drogue représentent 2% des nouvelles contaminations, mais 35% d'entre eux apprennent le diagnostic à un stade avancé de l'infection. Enfin, et cela valide la stratégie de dépistage à grande échelle, une majorité des découvertes de séropositivité (51%) concerne des personnes qui n'ont pas été testées auparavant.

À LIRE AUSSI - Pourquoi les jeunes ne savent pas grand-chose du VIH

Les contaminations aux autres IST explosent. Les gonocoques sont en augmentation de 58% en 2019 par rapport à 2017. Les chlamydiae augmentent de 20% sur la même période. Et les syphilis sont en augmentation de 22% par rapport à 2017. Pour autant, il n'y a pas lieu de s'alarmer : "ces IST sont évidemment beaucoup moins graves que le VIH, elles peuvent être traitées. D'autant que ces chiffres s'expliquent en partie par une augmentation du nombre de dépistages", nuance Aurélien Beaucamp. Il rappelle qu'avant la PrEP, les dépistages effectués n'étaient pas aussi complets qu'aujourd'hui.

Un manque de données toujours grave

Pour la seconde année consécutive, Santé publique France n'a pas indiqué le nombre de nouvelles contaminations au VIH. Le Bulletin de santé impute la raison à une "sous-déclaration plus importante que les années précédentes, liée en partie à la mobilisation des biologistes et des cliniciens sur l'épidémie à SARS-CoV-2". Les associations sont vent-debout : "c'est la deuxième année où l'on n'a pas de données fiables. Ça me rend hystérique. Ce manque de données nous empêche de faire efficacement notre travail de prévention", s'agace une association, sous couvert d'anonymat.

Crédit photo : Hush Naidoo / Unsplash