Sept ans après son livre Ici commence la nuit, Alain Guiraudie, le réalisateur au cinéma de L’Inconnu du lac, revient avec un roman-fleuve, Rabalaïre. Un bonheur de lecture, captivant, drôle et brûlant.

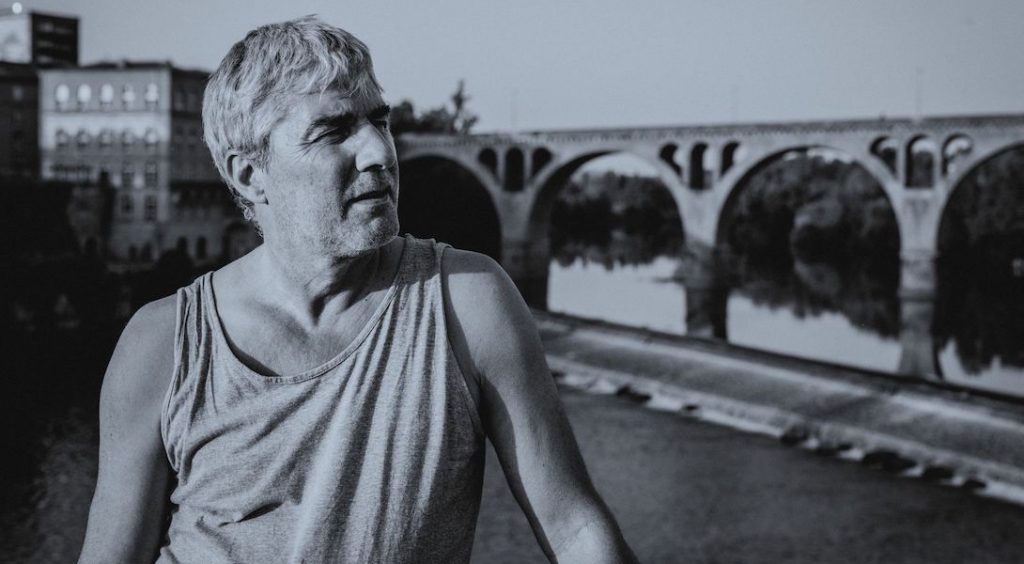

Photographie : Yann Morrison

C’est lourd, 1 000 pages. C’est impressionnant aussi, mais les réticents auraient tort de s’y arrêter. Alain Guiraudie a la plume légère, le langage fluide, et un style qu’il affûte depuis longtemps. Si Rabalaïre n’est que le deuxième roman publié de l’écrivain-cinéaste, c’est peut-être le dixième qu’il écrit. Il ne compte plus vraiment, car, depuis qu’il a commencé l’écriture, étudiant en histoire au début des années 1980, nombreux sont les textes qu’il a abandonnés en cours de route. Comme tous les artistes, Guiraudie tourne autour de ses obsessions : la drague homo, le sexe, le banal assombri du mystère, la mort, le meurtre, les gens. Les gens simples, comme lui, les gens de la campagne, d’où il vient, en Aveyron, où il est né de parents tous deux agriculteurs. Des thèmes qu’il filme ou couche sur le papier, car le cinéma contraint parfois là où la littérature libère, qui prend alors le pas.

Dans ce roman au titre occitan qui veut dire “un mec qui va à droite, à gauche, un homme qui aime bien aller chez les gens”, on suit les péripéties de Jacques, double littéraire d’Alain, chômeur quadragénaire, dont on découvre les amants, les passions et les désillusions dans une France qui ne l’attend plus. On adore l’oralité, la langue joyeuse, jamais ennuyeuse, de ce traditionnel roman picaresque. Gageons qu’il occupera une place de choix dans l’œuvre, si belle, de Guiraudie.

- "Rabalaïre", c’est votre mère qui vous surnommait ainsi !

Alain Guiraudie : Ah, vous savez ça ! Elle ne me surnommait pas comme ça, mais j’aimais bien rabaler, comme on dit chez nous. J’aimais aller chez les autres, j’étais toujours chez les autres. J’allais voir les gens, j’étais même un peu pique-assiette… Je me baladais beaucoup. C’est pourquoi, quand j’étais jeune, ma mère me traitait de rabalaïre, mais c’était affectueux ! Parce que "rabalaïre" peut avoir un côté péjoratif, le terme désignant aussi celui qui ne fout pas grand-chose. C’est le mec qui arrive chez les gens à l’heure du repas ! (Rires.)

- C’était voulu d’écrire un roman si long ?

Au départ, il ne devait pas forcément être publié. Au départ, je flâne. J’ai développé plusieurs histoires : celle avec Robert, avec Chantal, à Clermont-Ferrand… mais il y en a une, celle de Lydia, qui est devenue un scénario et qui, dans le roman, est restée hors champ. Le reste, finalement, je l’ai continué et j’en ai d’ailleurs tiré le fil sur beaucoup plus de 1 000 pages. J’ai sacrément coupé ! J’ai bossé cinq ans sur le livre, écrivant, écrivant… alors ça file ! (Rires.) J’écris régulièrement des romans que je commence et abandonne quand je m’aperçois que ça doit devenir des scénarios. Parfois même au bout de pas mal de pages. Bon, jamais au bout de 1 000… Mais je suis parfois allé très loin avant de me dire que ça ne tenait pas la route d’un point de vue littéraire.

Quand j’étais en terminale, je voulais faire du cinéma, mais ça me paraissait très compliqué, lointain, il fallait de l’argent, aller à Paris. Pendant mes premières années de fac, j’ai commencé à écrire des romans qui n’étaient pas publiés. C’était très mauvais. Je n’arrivais pas à trouver ma forme, ma musique à moi. Quand je venais de lire Céline, je mettais des points de suspension partout, et quand je venais de lire Proust je faisais des phrases à rallonge au passé simple dans une écriture vieille France. J’écrivais sous influence. Un beau jour, je me suis dit que j’allais arrêter de vouloir devenir écrivain, et j’ai écrit mon premier court-métrage.

"La littérature a pris le relais là où le cinéma ne conduisait qu’à des impasses."

- Rabalaïre devait d’ailleurs être le titre de votre premier long-métrage : Pas de repos pour les braves.

La production et la distribution n’étaient pas très fans du titre. Et moi je n’étais pas hyper content du film, donc ça m’ennuyait de l’utiliser. Finalement, je suis très content de l’avoir gardé pour ce livre ! La littérature a pris le relais là où le cinéma ne conduisait qu’à des impasses.

Quand on écrit un scénario, on fonctionne à l’économie, on est toujours en train d’épurer, de recentrer, de concentrer à tous les niveaux. On n’arrête pas de sacrifier des histoires. On sacrifie parfois des séquences super, mais qui affaiblissent le film. La littérature, là-dessus, ne m’emmerde pas. Quelque part, j’écris contre ce que je fais au cinéma. La littérature permet d’être dans la tronche d’un mec de A à Z. Et puis, aujourd’hui, j’avais envie de retrouver ce langage parlé. Je n’ai pas suivi le correcteur sur certaines incorrections, à dessein. “Même que je serais”, et pas “même si j’étais”… J’ai gardé ces trucs foireux dans la bouche du personnage. Le style est encore plus oralisé qu’avant, et je crois avoir enlevé les coquetteries : les belles phrases, celles qui sonnent bien et dont on est content, un peu conclusives… J’ai essayé de creuser le sillon d’Ici commence la nuit.

- C’est avec ce texte, votre premier ouvrage édité, que vous avez trouvé la musique dont vous parliez ?

Oui, un parler au présent, à la première personne. Quand je dis “au présent”, ça veut dire maintenant, dans l’immédiat, sans s’attacher au passé des personnages. J’avais fait lire ce texte à plusieurs éditeurs, et certains m’avaient fait d’assez mauvais retours, du style “pas assez resserré autour de l’intrigue”, ou ne le trouvaient pas assez abouti. Mais, dans ce cas, moi ça me donne envie d’écrire un scénario. Et puis je pense que, pour beaucoup, il était trop trash, et ça ne m’a pas étonné outre mesure.

À l’époque, Paul Otchakovsky-Laurens [décédé en 2018, fondateur des éditions P.O.L., qui publient Rabalaïre], alors président de l’avance sur recette du Centre national du cinéma, m’a permis de réaliser L’Inconnu du lac. Sans ça, je ne pouvais financièrement pas faire le film. Donc, quelque part, je lui devais mon premier texte.

- On retrouve dans votre livre l’univers de L’Inconnu du lac, dans lequel règne l’amour inquiétant…

Je tourne autour d’un pot de plus en plus grand. Ce roman-ci, Rabalaïre, brasse toute ma “mythologie”. L’intérêt de la fiction est de pouvoir transcender nos vies, la médiocrité de notre existence. La fiction peut faire accéder à une autre dimension, alors j’essaie de donner, dans ma fiction, une autre dimension à mes petites préoccupations, dans une recherche d’universalité. J’essaie de chercher ce qui me relie aux autres. Le recours au polar, à un genre assez universel, vient de là. Il y a donc cette question, ce qui m’unit aux autres, mais aussi l’envie de chercher ce qui me singularise du point de vue de la forme, de la langue.

"Avant les Gilets jaunes, ce monde rural s’exprimait déjà, que ce soit dans les manifs du 1er Mai ou pour les retraites… J’ai de la tendresse pour lui, comme le sentiment qu’il est en train de disparaître."

On peut parfaitement se retrouver dans les questionnements de Jacques, à savoir : peut-on vivre avec la mort d’un homme sur la conscience, et combien de temps ? Combien de temps peut-on vivre sans devenir fou en se posant autant de questions ? Mais des questions plus actuelles se posent aussi : comment vit-on après un attentat ? dans la nostalgie d’un monde rural en train de disparaître ?

Avant les Gilets jaunes, ce monde s’exprimait déjà, que ce soit dans les manifs du 1er Mai ou pour les retraites… La classe sociale de ces gens, défendue par le PCF, était déjà dans la rue. J’ai de la tendresse pour ce monde-là, comme le sentiment qu’il est en train de disparaître. On en est à vendre des terres pour avoir un peu de pognon pour payer les études des enfants… J’ai envie d’écrire sur eux.

- Le narrateur est homosexuel. C’était important qu’il le soit ?

C’est l’un des gros enjeux du roman. Le narrateur est mon frère jumeau. J’ai fait ce film avec mes désirs… je veux dire ce livre ! lapsus ! L’homosexualité s’imposait, et si le narrateur avait été hétéro, il n’aurait pas eu autant d’aventures. Je ne suis pas dans le trip de Guillaume Dustan ou d’Arthur Dreyfus, mais je n’en suis pas si éloigné non plus. Il y a cette quête permanente de l’autre, du désir. Je suis peut-être moins qu’eux dans l’anonymisation des amours, mais tout de même dans l’envie de rencontrer un maximum de gens. Ça, c’est un mode de vie plutôt homo, même si tous les homos ne sont pas comme ça. C’est très lié à l’homosexualité. Là où la sexualité du narrateur est également importante, c’est dans l’idée de dépasser le sexe comme accomplissement du désir. Il est question d’asexualité, laquelle est d’ailleurs évoquée chez le curé…

"C’est politique aussi de permettre la sexualité à des gens moches, vieux, gros, normaux, paysans…"

On ne peut pas parler d’un roman militant, mais il est important, oui, politiquement, que mes héros soient homosexuels. Dans une logique d’ouverture, je m’étais posé la question, pour L’Inconnu du lac, de faire ce film avec des personnages hétérosexuels, dans un monde échangiste, entre hommes et femmes, plutôt que sur un lieu de drague purement homo. Mais je ne me la suis posée qu’un quart d’heure. Déjà parce que ça ne collait pas, et en plus parce que je me suis dit qu’il fallait tenir bon. Certains diraient que c’est un film de pédé pour les pédés, eh bien tant pis. C’est important de chercher à atteindre un universalisme via des histoires homosexuelles. C’est politique aussi de permettre la sexualité à des gens moches, vieux, gros, normaux, paysans…

Je trouve que la sensualité est largement devenue bourgeoise. On a connu, dans les années 1970, des gens qui faisaient accéder le peuple à la sensualité. Des gens comme Fassbinder, Pasolini… Ils érotisaient le peuple. J’ai essayé d’écrire contre l’académisme, contre la littérature bourgeoise.

- La sexualité est moins crue ici que dans votre premier roman. Pourquoi ?

Il n’y a pas ici de relation amoureuse très érotique ou borderline, en effet. Sur ce livre, je suis parti bille en tête dans une idée d’éternité, dans quelque chose d’épique, aussi, qui ne s’accomplit pas. Je pense que je suis plus près de mes vraies problématiques. Rien ne s’accomplit vraiment, et je reste dans la description de désirs troubles.

À lire aussi : La littérature gay bande-t-elle encore ?

- L’affiche de L’Inconnu du lac avait été retirée en 2013 des panneaux publicitaires de Versailles et de Saint-Cloud. Elle passerait mieux aujourd’hui ?

Il y avait eu à cette époque une censure dans ces villes bourgeoises, et j’imagine que l’affiche aurait tout autant été retirée à Levallois-Perret ou à Neuilly-sur-Seine. En 2013, le mariage pour tous avait exacerbé les tensions. Je pensais jusqu’alors qu’on était plutôt tranquille du côté de l’homosexualité, du moins chez les bourgeois. Je croyais que l’homosexualité était plus admise dans la haute que chez les pauvres…

Récemment, il y a peut-être un mois, j’ai fait une projection du Roi de l’évasion [sorti en 2009], un de mes films dans lequel un quadra homosexuel s’éprend d’une jeune fille jouée par Hafsia Herzi. Son personnage a 16 ans et est en 3e ; elle a redoublé deux fois. Les deux tombent amoureux et ont une liaison, au grand dam du père de la jeune fille, qui les poursuit. À l’issue de la projection, il y avait un débat avec le public, et j’ai halluciné d’entendre des jeunes dire qu’ils trouvaient ça choquant. Elle a 16 ans ! Il n’est pas amoureux d’une enfant ! Elle-même est très désireuse de lui. Je suis très étonné du retour de ce puritanisme.

- Le regard porté sur les rapports amoureux entre adultes et adolescents a changé. Pensez-vous que le mouvement de libération de la parole a exacerbé les conservatismes ?

Je pense qu’il est salutaire. C’est une bonne chose que les personnes harcelées ouvrent leur gueule, et je pense que le retour du puritanisme précède tout cela. Il est évident qu’il y aura toujours des plus royalistes que le roi qui, au-delà de la condamnation d’un harcèlement, seront contre la drague. Entre drague et harcèlement, je fais une différence… En tout cas, putain, sur les plages des Landes, faut aller loin maintenant pour pouvoir se foutre à poil !

À lire aussi : David Fortems, l’écrivain queer et cinéphile qui va secouer la littérature