Le Rêve d'un langage commun, recueil de la poétesse américaine lesbienne Adrienne Rich, invite les lesbiennes à rejeter les règles du patriarcat et à penser une littérature à leur image.

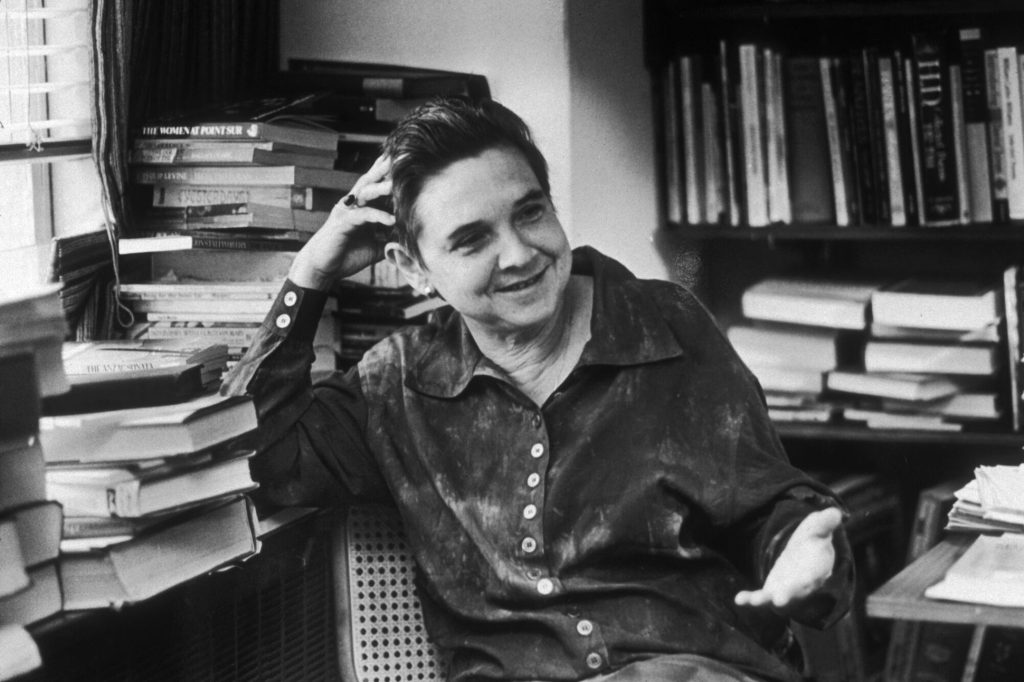

Adrienne Rich n’était pas femme à faire des compromis, en littérature comme dans la vie. C’est cette intransigeance qui a permis à la poétesse américaine de laisser une trace indélébile dans le paysage littéraire féministe et lesbien du XXe siècle. Mi-janvier sortait en librairie la version bilingue de son recueil Le Rêve d’un langage commun, édité aux éditions L'Arche et paru pour la première fois en 1970. Chaque poème est une tentative d’offrir aux femmes, et en particulier aux lesbiennes, un espace où elles ne sont plus reléguées à la marge, "un lieu où nos corps se comprennent, sans langage imposé". L’autrice, morte en 2012, n’aura eu de cesse d’affuter sa plume pour en faire une arme de révolte à l’origine de plus d’une vingtaine de recueils. Son œuvre nous invite à plonger dans l’épave du monde patriarcal pour en exhumer les vérités enfouies, issues des femmes oubliées.

À lire aussi : La talentueuse Mrs Patricia Highsmith, autrice lesbienne de "Carol" et "Ripley"

Au début de sa carrière, la poétesse est louée pour sa rigueur et sa maîtrise. Il faut dire qu'Adrienne Rich, née à Baltimore en 1929, vient d’un milieu bourgeois et cultivé où l’excellence académique est portée en étendard. Son père, professeur de médecine, encourage son amour des lettres, tandis que sa mère, pianiste, lui transmet sa sensibilité artistique. Sa poésie au cordeau lui vaut les faveurs de la critique, qui encense A Change of World en 1951, préfacé par son confrère W.H. Auden, considéré comme l’un des poètes les plus influents de son siècle. Mais la bonne élève se rebiffe très vite, et remet en question l’univers masculin qui l’entoure et ses codes académiques limitants. Son style se métamorphose dans les années 1960 et 1970, Adrienne Rich étant influencée par les mouvements féministes et les luttes sociales auxquelles elle prend part. La poétesse se détourne pour de bon de la métrique classique au profit d'une poésie libre, politique, radicale.

Une percée dans le monde lesbien

À l’époque où sa poésie est encore sage, la vie d'Adrienne Rich est bien rangée. Elle est mariée à un professeur d’économie à Harvard, et se conforme aux attentes de son époque. Mais le féminisme vient chambouler sa vie. La poétesse ne tarde pas à remettre en question l’institution du mariage, et s'insurge contre la pression qui pousse les femmes vers la maternité. En 1970, elle quitte son mari, qui se suicide peu après leur séparation. Démarre alors pour elle le processus d’exploration de son désir lesbien. Dans Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, publié en 1980, elle forge une notion clé du féminisme lesbien en comparant l’hétérosexualité à un régime politique imposé aux femmes masquant toute possibilité d’amours lesbiennes.

À lire aussi : "Monique Wittig a fondé le lesbianisme politique radical mais n’était pas radicale"

La poésie d’Adrienne Rich ne se déclame plus mais se crie à pleins poumons. Sa plume sert sa quête d’émancipation. Le Rêve d’un langage commun (1978) témoigne d’une maturité stylistique et politique sans précédent dans son œuvre. Elle adopte une syntaxe fragmentée traduisant l’urgence d’une parole qui résiste, d’un langage qui refuse d’être effacé et se libère de ce qu'elle considère comme les structures patriarcales du langage. Le recueil est un dialogue entre ses souvenirs, ses engagements et son désir, un témoignage qui se mue en manifeste. Adrienne Rich refuse désormais de séparer son vécu intime des oppressions systémiques qu’elle dénonce. En 1997, elle décline la Médaille nationale des arts que le président des États-Unis Bill Clinton doit lui décerner : l'autrice refuse de recevoir un prix des mains d’un gouvernement qu’elle juge complice des inégalités qu’elle dénonce.

"Je rêve que tu poses tes mains sur mon corps, sans honte ni peur"

Parmi ses œuvres les plus marquantes, le recueil Diving into the Wreck (1973) est une plongée métaphorique dans les vestiges d’un monde patriarcal, où Rich explore les ruines d’un système oppressif. Le poème décrit à la fois la quête intérieure de la poétesse et une exploration collective de l’histoire des femmes, dont les voix ont été étouffées.

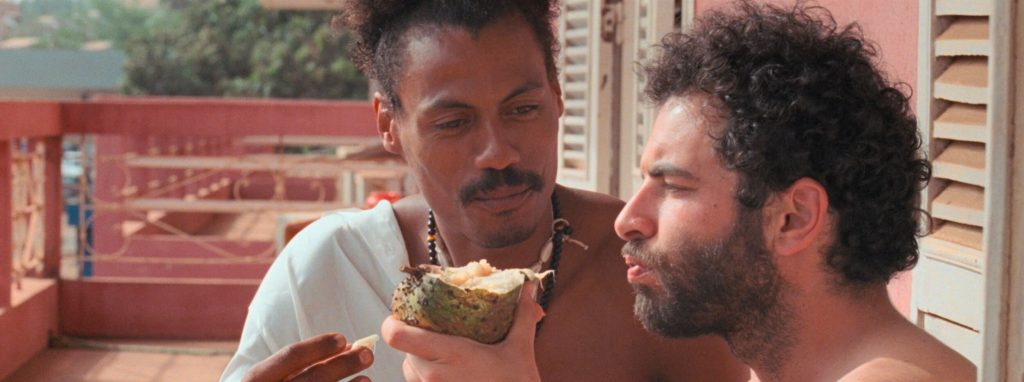

L'œuvre recevra le National Book Award en 1974, que Rich décide d’accepter collectivement avec les poétesses Audre Lorde et Alice Walker, un acte de solidarité queer et plus largement féminine. Les amatrices de littérature lesbienne apprécieront Twenty-One Love Poems, recueil publié en 1976 et dédié au désir saphique et considéré comme une déclaration d’amour à Michelle Cliff, écrivaine et militante jamaïco-américaine qui partagera sa vie pendant des décennies. "Je rêve que tu poses tes mains sur mon corps, sans honte ni peur", écrit-elle. Si les poèmes peuvent se lire indépendamment, ils forment aussi le récit du parcours amoureux et sensuel de deux amantes.

Le style d'Adrienne Rich tranche radicalement avec la façon de l'époque de représenter l’amour lesbien. Pas question de se conter fleurette au milieu d’un champ de blé, ni de dépeindre une passion idyllique. L'autrice inscrit son désir dans un paysage urbain et criant de réalisme. Et tend un miroir réaliste à celles, lesbiennes, qui ont tant inspiré son travail et sa vie.

À lire aussi : Mort de Dorothy Allison, autrice prolo, lesbienne et trash

Crédit photo : les autrices Audre Lorde, Meridel Lesueur et Adrienne Rich, en 1980.