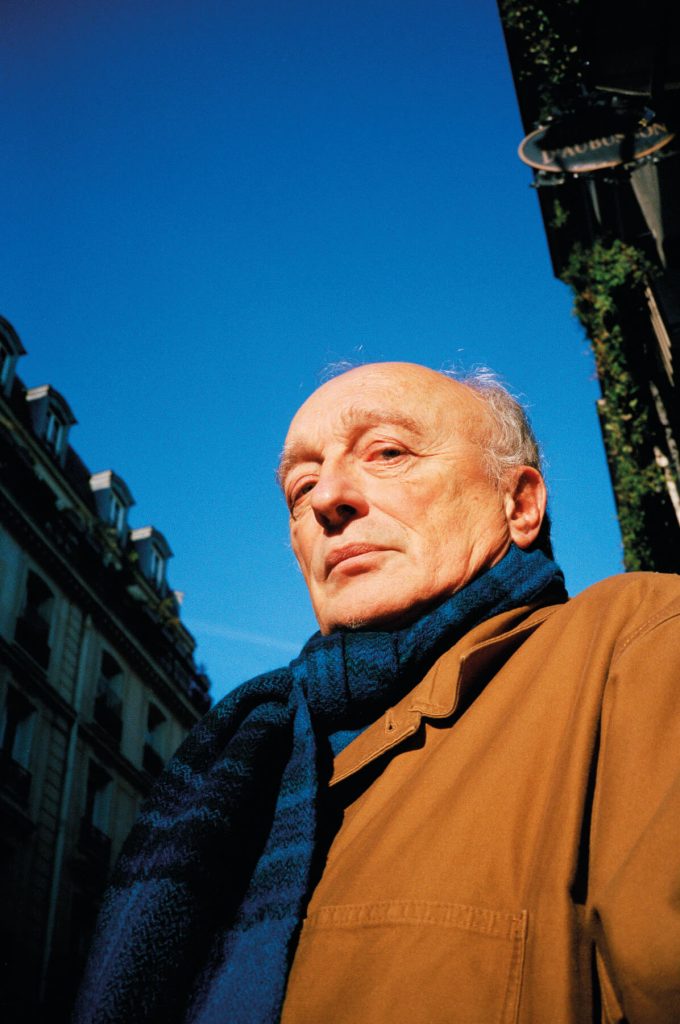

[Interview à retrouver dans votre têtu· du printemps] À l'occasion des 50 ans de l'assassinat de Pier Paolo Pasolini, René de Ceccatty dresse un portrait en poète du réalisateur et écrivain italien.

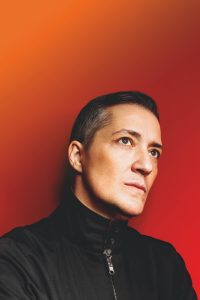

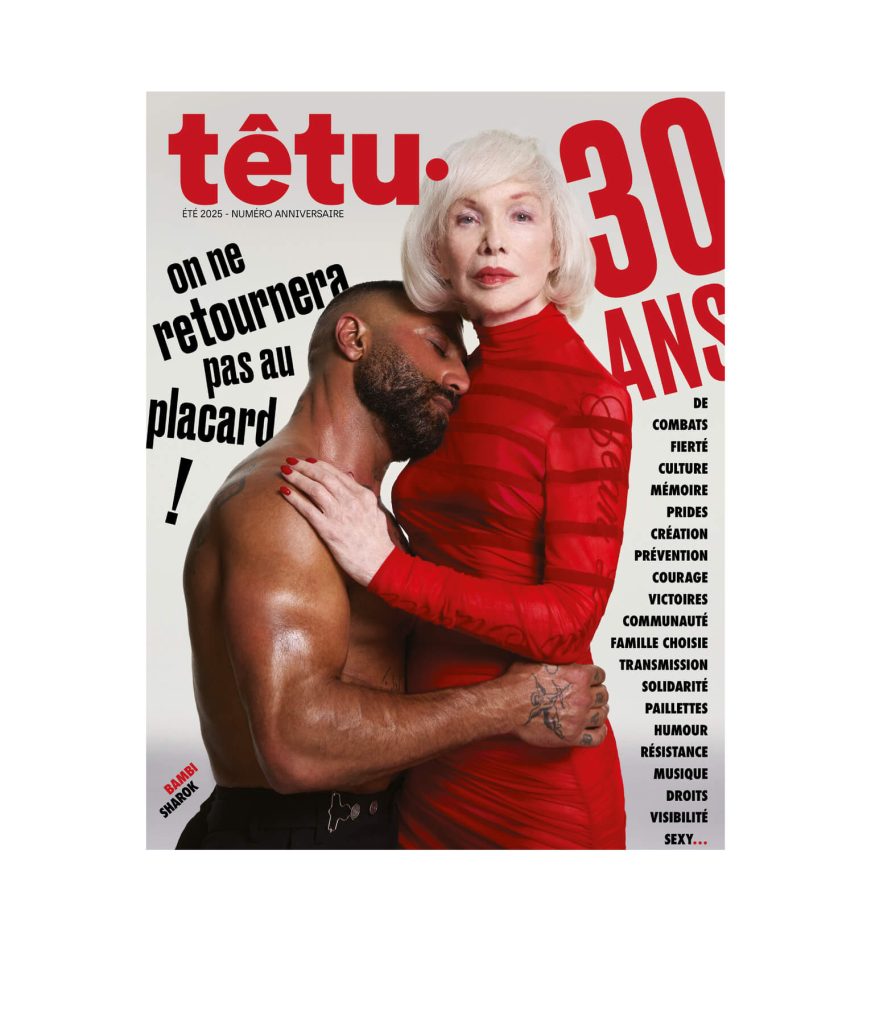

Photographie : Frankie & Nikki pour têtu·

C'est en romancier qu'il se présente. René de Ceccatty, 73 ans, a publié plus d'une vingtaine de romans, dont L'Accompagnement, où il fait le récit des derniers jours de Gilles Barbedette, l'un des cofondateurs de l'association Aides, mort du sida en 1992. Également éditeur au Seuil – c'est à lui que l'on doit la découverte d'Édouard Louis, dont le manuscrit d'En finir avec Eddy Bellegueule avait été refusé par d'autres grandes maisons d'édition – mais aussi essayiste et traducteur, il est l'un des plus éminents spécialistes français de Pier Paolo Pasolini, l'écrivain et cinéaste qui bouscula la société italienne des années 1960-1970 et auquel il a consacré trois ouvrages dont une biographie, sans compter ses nombreuses traductions.

À lire aussi : De La Grande Dame à François Ruffin, le sommaire du têtu· du printemps !

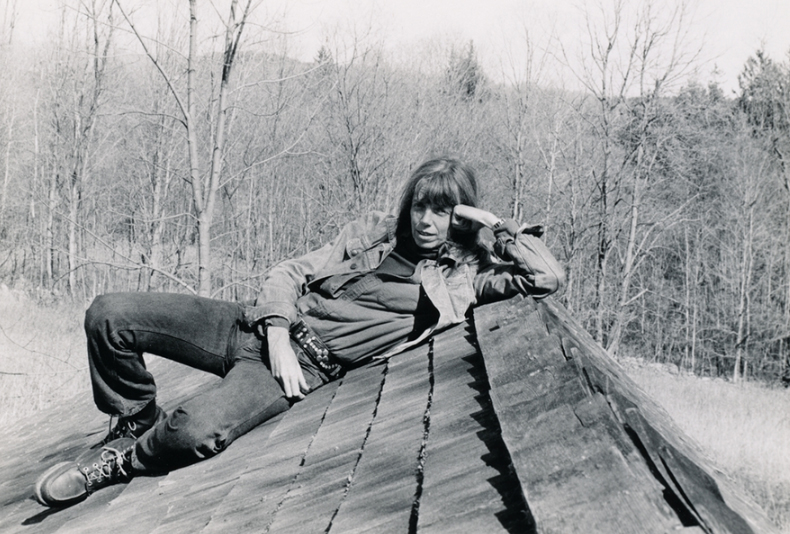

À l'occasion des 50 ans de la mort du poète, René de Ceccatty revient avec nous sur la vie et l'œuvre de l'auteur du film antifasciste et provocateur Salò ou les 120 journées de Sodome, sorti en 1975, soit l'année de son assassinat sur une plage d'Ostie, près de Rome, dans des circonstances qui restent troubles. Avant cet ultime passage derrière la caméra, Pasolini, né à Bologne en 1922, a réalisé une dizaine de films, comme Mamma Roma (1962), avec Anna Magnani, actrice phare des néoréalistes italiens, Théorème (1968), qui immortalise l'acteur britannique Terence Stamp et semble une source inépuisable d'inspiration pour les cinéastes queers – comme dans le dernier film du Français Alain Guiraudie, Miséricorde –, ou encore Médée (1969), avec la cantatrice Maria Callas dans le rôle-titre. Ses romans ont également connu de francs succès, et créé de vives polémiques, à l'instar des Ragazzy ou d'Une vie violente, qui prennent place dans le sous-prolétariat romain, tandis qu'Actes impurs, le plus autobiographique, s'inspire de la vie de Pasolini dans la région rurale du Frioul et fait état de son désir pour les ados de ce coin du nord-est de l'Italie.

Qu'il s'agisse des romans, des films, des documentaires ou des essais, les œuvres de Pasolini sont traversées par un profond désir de vérité, dont la poésie lui permet d'approcher le dévoilement cruel. "Poète en tant que romancier, poète en tant que cinéaste, poète en tant qu'homme politique, poète en tant qu'esthète", égrène René de Ceccatty à propos de l'Italien, dont les vers n'eurent de cesse de confronter le monde. Communiste, Pasolini combattit sans relâche toute forme d'impérialisme et se tint dès ses débuts du côté des opprimés de son époque, des classes subalternes victimes selon lui du néocapitalisme à l'œuvre dans l'Italie d'après-guerre. La société de consommation, et son processus d'uniformisation des peuples en classes moyennes soumises, est un des combats les plus importants de sa vie, qu'il développe pour une large part dans une série d'articles réunis dans Les Écrits corsaires.

Dans un long entretien donné en 1969 et publié sous le titre de L'Inédit de New York, Pasolini donnait sa vision du poète dans la cité : "L'homme tend à s'assoupir dans sa propre normalité, il oublie de réfléchir sur soi, perd l'habitude de se juger, ne sait plus se demander qui il est. C'est alors qu'il faut créer, artificiellement, l'état d'urgence : ce sont les poètes qui s'en chargent. Les poètes, ces éternels indignés, ces champions de la rage intellectuelle, de la furie philosophique."

- De son vivant, Pasolini était-il considéré comme un artiste homosexuel ?

Il y a deux ou trois chapitres à ce sujet dans Les Écrits corsaires, et je dois dire qu'il est assez courageux parce qu'il parle notamment de l'homosexualité en prison, ce dont les Italiens ne voulaient pas entendre parler. L'orientation sexuelle de Pasolini était publique, mais moins qu'on ne le croit. Au fond, il n'avait aucune sympathie pour les homos et le mouvement gay, qui n'a vraiment commencé qu'une bonne dizaine d'années avant sa mort. Les grands textes homosexuels de Pasolini sont posthumes, comme Actes impurs, que j'ai traduit.

- Il y a également les sonnets dédiés à Ninetto Davoli, un de ses acteurs fétiches, qui allait alors se marier. Pasolini s'est-il senti trahi ?

Ils se sont réconciliés par la suite mais pour Pasolini, en effet, c'était un drame. Cela n'a pourtant rien changé entre eux : à cette époque, ils étaient toujours très intimes mais n'avaient déjà plus de rapports sexuels. L'autre grand recueil homosexuel, ce sont ses poèmes écrits pour Tonuti, un garçon qu'il avait beaucoup aimé dans sa jeunesse. Ce sont des poèmes très beaux et très inspirés par le Frioul.

- En parlant du Frioul, Pasolini entretient un lien très fort avec cette région du nord-est de l'Italie. Peut-on comparer cet attachement à celui de deux autres poètes gays, Federico García Lorca pour l'Andalousie et Jean Sénac pour l'Algérie ?

Ils ont tous les trois un lien fort à leur enfance, à leur jeunesse et à une terre menacée. Parce qu'en réalité, dans ces trois pays il s'agissait de démocraties en péril. Le Frioul était du reste vécu comme un pays colonisé, pas tellement par l'Italie mais par le fascisme. Au fond, leur rapport à la poésie était lié à une idée de libération politique.

- Une libération politique mais aussi sexuelle, dans le cas de Pasolini…

Ce qui caractérise Pasolini, c'est qu'il a identifié l'exclusion politico-linguistique du Frioul – il écrit ses premiers poèmes en frioulan – à une exclusion plus large. Et sa vie personnelle a fait que l'homosexualité est arrivée au cœur du problème. Il était militant communiste, et ces derniers n'aimaient pas beaucoup les gays et tout ce qu'ils considéraient comme susceptible de dévier le combat. À partir du moment où sa sexualité lui a fait perdre son poste de professeur, Pasolini l'a liée à son engagement politique.

"Pier Paolo Pasolini n'avait aucune sympathie pour les homos et le mouvement gay."

- On se serait d'ailleurs servi de son homosexualité pour mettre en scène son assassinat, si l'on en croit le jeune prostitué qui avait avoué son meurtre avant de se rétracter trente ans plus tard…

Oui, de la même manière que pour Jean Sénac en Algérie : on leur a trouvé de faux assassins. Celui de Pasolini, Pino Pelosi, a dit avant de mourir que sa famille avait été menacée, donc tout ce qu'il a dit, il l'a dit sous la menace, avec la garantie d'être libéré assez rapidement. Il le fut au bout de neuf ans… Quant à Mohamed Briedj, le faux assassin de Jean Sénac, il a été contraint d'avouer le meurtre sous la torture, et il est sorti de prison après six mois.

- Pourquoi Pasolini paraissait-il si dangereux pour le pouvoir en place ?

Il était très célèbre, et c'était malgré tout un homme politique. Il avait dénoncé beaucoup de choses extrêmement gênantes, notamment sur la Démocratie chrétienne [le parti qui domina la vie politique italienne jusque dans les années 1980, NDLR]. Il avait aussi dénoncé en 1970 le coup d'État Borghese, raté, qui était soutenu par les Américains. Il a ensuite écrit Pétrole, où il dénonçait des corruptions tout en nommant les gens…

- Vous avez écrit qu'il est l'archétype du poète dans la cité. Pourquoi ?

Là, je fais référence aux Écrits corsaires et aux Lettres luthériennes, des textes politiques qu'il a publiés les deux dernières années de sa vie. Il a toujours été engagé, mais au fil du temps il a pris position de plus en plus durement. Donner la parole aux gamins de banlieue et essayer de transcrire leur langue, notamment dans Les Ragazzi, était un acte politique, qui lui fut bien sûr reproché par la droite, pour qui un langage aussi vulgaire ne pouvait pas être utilisé en littérature, mais aussi par la gauche.

- Que reprochait la gauche aux Ragazzi ?

Les communistes ont reproché à Pasolini de faire comme si la jeunesse était uniquement préoccupée de sexe. Ce qu'ils ne supportaient pas, c'était que son combat ne porte pas essentiellement sur la lutte des classes. Pasolini s'intéressait au sous-prolétariat, qui n'était pas inscrit dans une lutte politique. Cela lui permettait de parler des délinquants, des pervers, de personnages qui ne pouvaient pas être des modèles. C'était irrécupérable politiquement, et c'est ce qui posait problème.

- Dans Le Christ selon Pasolini (Bayard), vous évoquez son lien avec la culture catholique dans laquelle il a été élevé…

Il disait qu'il était catholique mais pas croyant. Pour lui, les valeurs chrétiennes profondes étaient exactement les mêmes que celles du socialisme. Il a d'ailleurs donné beaucoup de conférences sur le socialisme et le christianisme, notamment à l'époque où il a tourné L'Évangile selon saint Matthieu (1964).

- Pasolini est surtout connu comme un cinéaste engagé et volontiers provocateur. Quelle place la poésie tient-elle dans son œuvre ?

Cette année, je suis chargé d'organiser les Rencontres de Chaminadour, à Guéret (Creuse), qui réuniront en septembre plusieurs personnalités autour de son œuvre. J'ai divisé l'événement en quatre parties : poète en tant que romancier, poète en tant que cinéaste, poète en tant qu'homme politique, poète en tant qu'esthète. Pasolini est, bien sûr, poète avant tout ! Et il a donné sa vie pour la poésie.

- Poète en tant qu'homme politique ?

C'était un homme politique qui s'exprimait en poésie. La catastrophe des écrivains qui s'engagent politiquement, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que la littérature est profondément ambiguë. Contrairement aux discours politiques, elle ne se contente pas de slogans. Cela veut dire qu'un écrivain ne peut pas renoncer au besoin de créer des malentendus. Et c'était vraiment le propre de Pasolini, qui défendait une certaine forme d'hermétisme. Sa poésie comportait beaucoup d'obscurité.

- Pourquoi trouve-t-on tant de poètes dans les luttes ? Je pense aussi à Mahmoud Darwich, par exemple, pour la Palestine chère à Jean Genet…

Les grands poètes dissidents russes aussi : Ievtouchenko, Akhmatova, Mandelstam… La poésie reste, encore aujourd'hui, le langage le plus puissant, qui permet de trouver des formules que tout le monde comprend. C'est ça justement qui est dangereux pour le pouvoir, et c'est vrai que dans tous les pays totalitaires, il y a eu une voix poétique qui brusquement s'est dressée et qui a fédéré. C'est extrêmement émouvant. Je pense que l'expression poétique, bien qu'elle soit difficile, est de loin l'expression la plus forte littérairement.

Crédit photo Pasolini : AFP