Dans Over The Rainbow, prix Orange du livre, la romancière Constance Joly retrace le chemin parcouru par son père gay pour vivre son homosexualité et dépeint sans fard la violence de la maladie qui l’a emporté à 53 ans, en 1992.

[Mise à jour, 16.06.2021] Constance Joly a reçu ce mercredi 16 juin le prix Orange du livre

Constance Joly est entrée en littérature en 2019 avec son premier roman, Le matin est un tigre. Salué par la critique, ce galop d’essai mettait en scène une adolescente atteinte d’un symptôme étrange : un chardon poussait à l’intérieur de sa poitrine… L’auteure poétisait-elle une douleur cachée ? Evoquait-elle, sans pouvoir l’affronter, l’épreuve qui lui a volé ce père tant aimé dont elle était la fille unique ?

>> Après son livre sur sa mère, interview d'Édouard Louis dans le TÊTU de l'été <<

« Même si ce livre parlait d’autre chose, je pense que j’ai inconsciemment métaphorisé sa maladie. Et je me suis aperçue que la représentation du VIH ressemblait étrangement à cette plante épineuse. » Constance avait 23 ans à la mort de Jacques. Depuis, elle a construit sa vie professionnelle dans le monde des Lettres. Comme éditrice et responsable de collection pendant deux décennies. Comme conseillère et agent littéraire* aujourd’hui.

Un texte sans langue de bois

A 51 ans, elle ose enfin en mettre les maux en mots, sans en passer par les détours de la fiction, et déchire le voile du silence pour dire ce que Jacques a tu jusqu’à la fin. Sa plume évoque la relation un peu empruntée, à la fois très forte et très discrète, qui l’unissait à ce professeur d’italien. Elle raconte la liberté intérieure qu’il a fallu à cet homme pour être lui-même, les outrages qu’il a dû endurer pour mourir d’avoir aimé.

Agés de 22, 18 et 12 ans, ses trois enfants découvriront leur grand-père à travers un texte sans langue de bois où leur maman ne ménage personne et, surtout pas elle-même. Lorsque nous la sollicitons, c’est la première fois qu’elle parle de ce récit intime « et je suis très heureuse de m’adresser à vous, Têtu, car vous incarnez tout un pan d’une histoire qui me raccroche à mon père ». Touchant préambule d’une conversation où la lumière le disputera sans cesse à la pluie-chagrin, comme dans l’horizon qui précède l’arc-en-ciel.

TÊTU : Qu’est ce qui a motivé l’écriture de ce livre ?

Constance Joly : J’avais envie de présenter mon père. Au monde, à mes trois enfants et à mon mari qui ne l’ont pas connu. C’est une joie de le faire et je suis très émue de son exposition. Je souhaitais qu’on voit son visage et je voulais le porter haut. C’est un homme qui, comme tous les homosexuels de son époque, a beaucoup souffert de discriminations, y compris au sein de sa propre famille. Dès le premier chapitre, je raconte la violence folle qui s’est plantée en moi, en 1998, lors de la visite d’une amie que je n’avais pas vue depuis dix ans. Au moment de repartir, elle m’a demandé des nouvelles de mon père, elle avait oublié qu’il était mort. Je peux totalement comprendre une telle bourde, mais il y a eu ces phrases et la façon dont elle les a appuyées : « Oui, je me souviens, il a fait partie des vieux homos qui sont morts les premiers ».

Quand j’ai refermé la porte ce jour-là, un sentiment de dégoût, de honte m’a assaillie et, avec lui, la volonté de restaurer quelque chose, de contrer l’ignominie de ces mots, d’en trouver d’autres. Sa vie, ce n’était pas cela, c’était l’inverse, il était un modèle de joie et je voulais retrouver son récit à lui, cheminer vers lui… Je salue son courage et l’héritage très fort qu’il m’a transmis : celui d’assumer son identité. A travers son exemple, je voudrais dire à ceux qui n’osent pas qu’ils doivent suivre leur désir : même si ça ne fait pas que du bien, c’est la seule voie possible. C’est aussi un hommage à ma mère qui, malgré tout, a su préserver intacts son amour et son admiration pour lui.

Jacques avait un frère cadet, Bertrand*. Pourquoi se détestaient-ils ?

Ils avaient cinq ans de différence et je n’ai jamais élucidé l’énigme de cette relation de vraie haine, d’autant plus étrange qu’ils partageaient les mêmes goûts, aimaient les mêmes musiques, les mêmes tableaux et présentaient une ressemblance troublante à tous points de vue. Peut-être avaient-ils repéré l’un chez l’autre qu’ils étaient homosexuels et que ce miroir tendu leur était insupportable. Bertrand a assumé son identité de façon très précoce. Il avait 18 ans quand ma grand-mère l’a surpris « au lit, avec un nègre », une personne doublement indésirable aux yeux de sa famille niçoise petite bourgeoise…

A la demande de ses parents, mon père a dû présider un odieux conseil de famille et décider de la sanction à lui appliquer. Bertrand a donc été envoyé en pension, mais après avoir lancé en direction de son frère : «Si vous voulez, mais c’est pas moi le plus pédé des deux. » A partir de là, mon père a récupéré sa place de favori. Je pense qu’il a voulu jouer sa partition de bon fils et qu’il a fait ce qu’on attendait de lui : se marier et avoir des enfants.

En 1966, à Nice, Jacques épouse donc Lucie, votre maman. A-t-il voulu croire en cette union ?

Oui, je pense. Il était très séduit par ma mère qui était belle, cultivée, italianiste comme lui… Avant d’écrire, j’ai mené une petite série d’entretiens et je l’ai interrogée sur leur mariage. Issue d’une famille où on ne parlait pas beaucoup de sexe, elle m’a expliqué qu’elle se rendait bien compte que mon père ne la désirait pas fortement, mais sans se demander si c’était normal ou pas. A part cet aspect un peu raté de leur vie, ils ont partagé des moments heureux, beaucoup ri, mon père l’a fait jouer dans des mises en scènes, ils étaient entourés d’une bande d’amis intellos très soudés. Il y avait de l’amour entre eux et une réelle volonté de la part de mon père de croire en ce mariage et de fonder une famille. Ils ont, d’ailleurs, eu beaucoup de mal à m’avoir et suivi, l’un comme l’autre, un traitement pour ça.

En 1976, votre père quitte le domicile familial pour partir vivre avec Ivan dont il est tombé amoureux. Comment la fillette de sept ans que vous êtes alors vit-elle la situation ?

Etant donné l’époque, on me ment sur la raison de son départ, on me dit qu’il est allé travailler ailleurs… Moi, je sens bien qu’on me dissimule la vérité, mais je ne comprends pas pourquoi, ni ce qu’on me cache exactement. D’où ce sentiment d’être à côté de la plaque, un peu stupide, qui va me poursuivre pendant des années, comme si je trimbalais un ballon d’hélium derrière moi.

LIRE AUSSI >> "Ca a été une renaissance" : le jour où mon père a fait son coming out

Dans un second temps, je comprends qu’il est parti avec un homme qui est son copain. Dans ma tête de petite fille, vivre avec un copain, c’est chouette. Mais, un soir, je surprends un baiser et, à nouveau, je ne comprends rien : pourquoi s’embrassent-ils sur la bouche ? Je reçois l’information comme une effraction, un évènement inexplicable. Et un second ballon vient s’accrocher à ma tête.

Avez-vous pu lui en vouloir de vous faire endosser une charge trop lourde ?

Seulement à un moment ponctuel : à l’âge délicat de l’entrée dans l’adolescence où l’on a vraiment envie d’être normale et où le risque de se faire traiter de « fille de pédé » n’est pas négligeable pour son image sociale et ses débuts dans la sexualité. Mais, globalement, je n’ai pas eu la sensation de porter un poids. J’ai bien eu deux ou trois connards autour de moi, mais pas tellement plus. Il faut dire que je fusillais du regard ceux qui pouvaient s’aventurer sur ce terrain, en leur signifiant : mêle-toi de tes oignons, ce n’est pas un sujet !

Mon père et Ivan chez lesquels je passais beaucoup de temps et la moitié des vacances, m’offraient un foyer très protecteur. Et celui de ma mère était aussi plein d’amour, malgré une atmosphère de dépression. Ce qui était schizophrénique, c’était de vivre d'un côté avec un parent très heureux et de l'autre, avec un parent très malheureux. Du coup, pour éviter d’avoir de la peine, j’essayais d’oublier l’un quand j’étais avec l’autre. Mais ce n’était pas spécifique au fait que mon père vive avec un homme.

Quels souvenirs gardez-vous des moments passés sous leur toit ?

On m’a souvent demandé ce que ça faisait de vivre avec un couple homosexuel et je voulais aussi dire, par ce livre, à quel point il n’y avait rien de singulier dans cette histoire. J’étais très heureuse et en sécurité entre ces deux hommes. Ils me faisaient faire mes devoirs, me coupaient les ongles, m’emmenaient à la piscine…

Je me suis, cependant, aperçue le jour où j’ai fait une soirée chez mon père avec quelques copains, que l'on pouvait déceler une "anormalité" chez lui. Il avait un appartement très baroque, très chargé, et mes amis trouvaient que c’était un intérieur ultra-bizarre, un intérieur gay. Moi, je ne l’avais jamais vu avec ces yeux-là et cette réflexion m’a renvoyé une réalité en pleine face : on pouvait percevoir comme étrange, risible, ce qui m’apparaissait comme parfaitement normal.

Et puis arrive la maladie. En 1989, un an après avoir rencontré Sören qui sera son dernier amour, Jacques apprend qu’il est séropositif…

Seule ma grand-mère paternelle a été mise dans la confidence, alors qu’elle avait eu des phrases très dures vis-à-vis de son « choix » de vie. Par la suite, elle s’évertuait à appeler Ivan « Ivana », elle en parlait comme de la « copine » de mon père et vivait dans la honte de ses fils homosexuels. En même temps, et c’est un paradoxe, elle l’a toujours soutenu dans sa maladie. Elle n’en a jamais eu peur, elle le soignait, lui préparait à manger, elle le changeait. Il y avait les paroles… et les actes.

Quand avez-vous pris conscience qu’il était malade ?

Seulement en 1991, quand il me l’a annoncé de façon un peu violente au téléphone. Il m’engueulait parce que je ne voulais pas partir en week-end avec lui et il m’a lâché d’un coup : « Tu ne comprends pas que j’ai le sida ? » A l’époque, je savais qu’une maladie touchait les homosexuels, j’éprouvais une colère énorme contre les propos injurieux de Le Pen qui avait déclaré : « le sidaïque est une sorte de lépreux », mais je n’imaginais pas qu’elle puisse atteindre mon père. J’étais si intensément occupée à ma vie, si férocement impliquée dans mes propres histoires que j’étais sourde et aveugle au reste.

LIRE AUSSI >> "On a vu des patients revenir de la mort" : des soignants racontent l'épidémie de sida

Sa brutalité au bout du fil était sans doute à la mesure de sa frustration. Il fallait que ça éclate ! Je pourrais regretter d’avoir été informée tardivement, me dire que j’aurais pu le câliner, l’entourer... En réalité, et peut-être égoïstement, je lui suis surtout reconnaissante de m'avoir laissé un peu de temps. J'ai pu vivre l'été radieux qui a été celui de mes vingt ans, sans ce poids qui a changé mon existence. Il a voulu me protéger et m’a fait le cadeau de me laisser encore un peu d’insouciance. Après avoir su, je n’étais plus jeune, ni insouciante, c’était terminé.

Y a-t-il, dans ce récit, une volonté de lui demander pardon pour certaines de vos absences ?

Mon père a vu à quel point je l’aimais. Je l’ai beaucoup aidé à la fin de sa vie par des gestes très concrets. Et je sais qu’il appelait ma mère, le soir, pour lui dire que j’étais là, que je l'avais aidé à manger, par exemple, que j’étais chouette. Malgré cela, il y a des scènes ineffaçables comme celle de la dernière soirée que nous avons passée dans son appartement. Durant la nuit, je l’ai entendu tousser et je me suis enfouie sous les couvertures, je n’ai pas voulu me lever. J’étais dans un âge foncièrement égoïste, j’avais l’impression qu’il me faisait du chantage et je ne pouvais pas affronter la situation. Ma construction de jeune femme s’y opposait si fortement que j’étais incapable de la prendre en charge. Du coup, c’est à moi-même qu’il faut que je parvienne à pardonner certaines choses.

Vous décrivez crûment les ravages du VIH sur son corps. Tumeurs sur la peau, maigreur… Pourquoi ce choix ?

J’ai peut-être eu besoin de partager des images qui me hantaient, mais c’était aussi une façon d’en finir avec la honte qui a entouré le sida. Mes mots s’opposent au silence et à la pudeur dont mon père a fait preuve à la fin de sa vie. Il est mort un 3 juillet et, jusqu’au 20 juin précédant son décès, il a continué d’enseigner l’Italien à Saint-Denis. Il souhaitait être autre chose que la maladie, il ne voulait pas la laisser envahir tout son être. Celle-ci a suscité un tel traumatisme qu’on a mis longtemps à en parler. J’étais moi-même incapable de faire face à ses chiffres ou à ses représentations dans des films, par exemple…

Finalement, j’ai voulu décrire ce qui lui est arrivé physiquement de la manière la plus concrète possible et je suis contente d’y être parvenue. J’ai aussi évoqué, sans l’édulcorer, la discrimination post-mortem envers les malades. Jusqu’en 2018, la loi prévoyait qu’ils soient mis en bière sans délai, ils n’avaient ni le droit aux soins de conservation funéraires, ni d’être transportés. Du coup, je me suis demandé comment mon père avait pu être enterré à Nice et échapper à ce cadre, même s’il a voyagé dans un cercueil plombé et que cette précaution avait, à l’époque, beaucoup choqué ma mère. C’est Willy Rozenbaum, qui m’en a donné l’explication. Ce médecin auquel je veux rendre hommage, avait refusé de cocher les cases de son certificat de décès obligeant les pompes funèbres à observer un protocole qu’il jugeait inepte. Et il avait fait de même avec tous les patients morts dans son service pour qu’ils puissent être enterrés dignement.

Vous confiez, avec beaucoup de franchise, que vous aviez vous-même très peur en vous occupant de votre père.

Je trouvais dégueulasse d’entendre Le Pen parler de transmission par la salive, mais j’étais aussi victime de ces « fake news. » J’étais effrayée par cette maladie et je ne tais pas que je redoutais de boire dans le verre de mon père, d’utiliser sa savonnette et d’être contaminée en lui faisant sa piqûre. Je regarde avec beaucoup d’affection tous ceux qui ont dû soigner des personnes frappées par le sida. Je me souviens de cette image de Diana serrant la main d’un homme malade en 1987. Elle envoyait un signe inouï à une époque où la peur du "pestiféré" était à son comble, et son geste m’avait fait pleurer.

Que vous inspirait le militantisme d’Act Up ?

Tandis que mon père se taisait, certains menaient des actions aussi éclatantes que poétiques autour de cette maladie dont ils voulaient qu’elle se sache. Ils hurlaient dans les églises, s'allongeaient dans la rue pour symboliser les morts… Ce bruit, cette désobéissance civile étaient à l’opposé de son choix et elles me questionnaient. D’un côté, je me disais qu’il avait ses raisons de ne pas parler ; de l’autre, je remerciais silencieusement ces gens qui m’aidaient à me sentir moins seule. Quand je les ai vu s’engouffrer dans Notre-Dame en 1991 pour interrompre la messe, je m’en suis sentie très proche. J’avais envie de crier avec eux, de clamer que j’avais un père qui mourrait en silence et que j’étais, moi aussi, prise dans ce silence !

Comment repensez-vous à son voyage à San Francisco à l’été 1979 ?

Comme à une libération formidable ! Même s’il est possible que ce soit là-bas qu’il ait contracté le virus - car sa contamination était très ancienne - il a pu goûter à ce vent de liberté dont il avait tellement besoin après la violence des propos tenus par sa mère et, plus largement, par la société française. C’était une période faite d’insouciance à laquelle je pense avec un pincement au cœur car, comme une sentence après des vacances extraordinaires, le virus a rapidement frappé la communauté. Alysia Abbott la raconte dans son merveilleux livre Fairyland à travers une histoire contemporaine de la mienne, puisque son père est mort en 1992 alors qu’elle allait avoir 22 ans. Elle a vécu avec lui dans le quartier de Haight-Ashbury dans une ambiance très joyeuse avant que ce royaume enchanté ne devienne un champ de ruines et de désolation.

Pourquoi écrivez-vous que le mariage pour tous vous laisse un « goût de défaite » ?

Les homosexuels doivent avoir les mêmes droits que les autres couples et l’on ne pouvait que souhaiter cette ouverture. Sören, le dernier amoureux de mon père a, d’ailleurs, fait partie des premiers mariés gays. En même temps, je garde en tête l’idée - qui m’est très personnelle et qui peut sembler polémique - que l’homosexualité se vivait contre un modèle établi, comme une sorte de révolte. De ce que j’en percevais, mon père appartenait à une génération qui n’avait pas le désir de ressembler à ses voisins, qui n’aspirait pas à une « hétéronormalisation », car elle percevait son identité comme une richesse et une singularité. Elle s’inscrivait aussi dans un contexte plus « anarcho » où l’on était plus enclin à critiquer le modèle social qu’à s’y insérer.

Du coup, j’éprouve une certaine nostalgie vis-à-vis de la façon dont elle appréhendait son homosexualité. Son approche me semblait moins conventionnelle, moins consumériste et je me dis qu’il y a peut-être une victoire du conformisme dans le mariage pour tous. Pour autant, je ne perds pas de vue que, si les choses ont changé, c’est aussi parce que la société s’est transformée depuis cette époque-là. Lorsque la loi a ouvert le mariage aux couples de même sexe en 2013, passer devant le maire était devenu un acte de résistance. Il faut se souvenir de la Manif pour tous et de ses slogans haineux ! Quand Sören et son époux se sont unis à Aix-en-Provence en 2013, ils ont eu le sentiment d'avoir continué la lutte. Et ça, c'était bien paradoxal.

Un mot sur le choix du titre, Over the Rainbow ?

Mon père adorait Judy Garland, nous chantions souvent Somewhere over the Rainbow et il m’avait appris que Jo Di Maggio l’avait fait jouer aux obsèques de Marylin Monroe en suivant son cercueil presque seul. C’est une mélodie forte qui me semble bien correspondre à sa traversée vers un pays situé au-delà de l’arc-en-ciel, au bout d’un long chemin qu’il lui fallait suivre… mais qui n’était pas semé de roses.

* tous les prénoms ont été changés.

LIRE AUSSI >> Daniel Defert raconte les années sida, la mort de Michel Foucault et la création de Aides

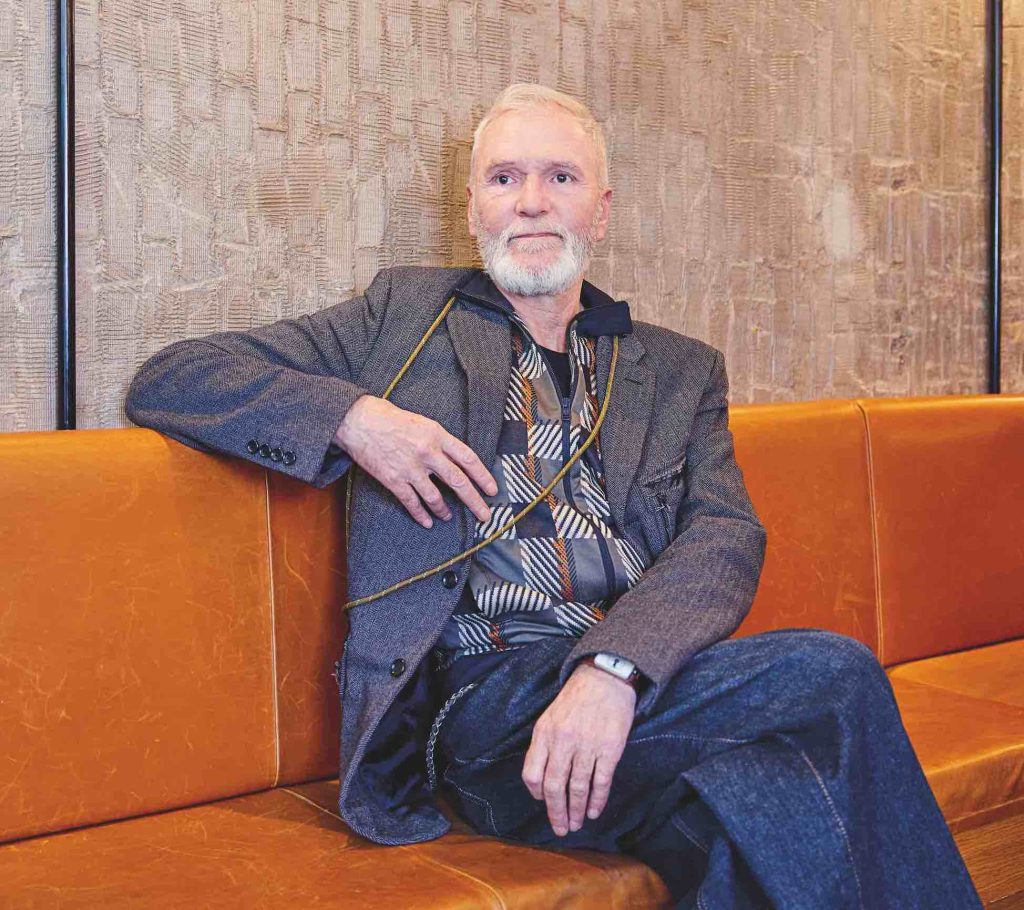

Photo : Constance Joly chez elle à Boulogne Billancourt le 18.092018. Fanny Chesnel.