Auteur du livre AfroQueer (éditions Écosociété), consacré aux personnes queers et afrodescendantes, Fabrice Nguena a accepté de publier ici le chapitre qu'il y consacre à l'écrivain James Baldwin, auteur de La Chambre de Giovanni et figure majeure de la lutte pour les droits civiques, contre le racisme et contre l'homophobie.

Je n’aurais pas pu rédiger ce recueil sans y inclure le parcours exceptionnel de James Baldwin, pour qui j’ai une admiration et un respect sans borne. Ses écrits m’ont non seulement empêché de baisser les bras, ils m’ont aussi littéralement soigné. Je suis un inconditionnel de James Baldwin, cet homme qui s’est servi de sa plume et de son verbe pour combattre le racisme, les inégalités sociales et l’homophobie dans la société américaine des années 1960 et 1970. Il a eu le courage et le mérite d’affirmer la pluralité de son identité d’homme Noir et queer, sans dissimuler aucun des aspects de celle-ci.

J’ai donc tenu à ce que James Baldwin soit le dernier portrait de ce recueil, pour lui exprimer toute la considération qu’il mérite. On ne peut pas parler de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains sans faire référence à James Baldwin. L’invisibilité dont il a longtemps été victime, tout comme Bayard Rustin, à cause de son homosexualité, doit cesser. Ce portrait est donc ma modeste façon de lui rendre hommage, à la veille du centenaire de sa naissance, le 2 août 2024.

À lire aussi : Écrire l'histoire de la communauté afroqueer, à travers 24 portraits et James Baldwin

"On ne peut pas changer tout ce qu’on affronte, mais rien ne peut changer tant qu’on ne l’affronte pas." Ce propos symbolise à lui seul le caractère, mais surtout le courage et la justesse des mots de l’écrivain et du militant des droits humains que James Baldwin a été.

James Baldwin et Martin Luther King se sont rencontrés pour la première fois en 1957, à Atlanta. Ces deux figures marquantes de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains étaient de la même génération (Luther King avait cinq ans de moins que Baldwin) et ils ont mené le même combat, mais chacun à leur façon. Le style de Baldwin était plus direct, plus frontal que celui de Luther King, car il nommait les injustices et s’y attaquait sans porter de gants. "La liberté n’est pas quelque chose que l’on peut donner, la liberté est quelque chose que les gens prennent. Et ils sont aussi libres qu’ils désirent être libres", disait-il. Les deux hommes ont éprouvé l’un pour l’autre admiration, respect et amitié. L’assassinat de Martin Luther King a fendu le cœur de Baldwin. Quatre ans plus tard, dans le magazine Esquire, il se remémore les obsèques de King : "Comme, depuis mon enfance, pleurer en public me pose problème, je faisais de grands efforts pour ne pas craquer. Je ne voulais pas pleurer pour Martin. Les larmes semblaient futiles. Mais je craignais peut-être aussi, et je ne devais pas être le seul, que si je me mettais à pleurer, je ne pourrais plus m’arrêter." Baldwin raconte ensuite que, malgré tout, lorsqu’il sort de l’église et aperçoit la foule rassemblée, il finit par craquer : "Je me suis mis à pleurer, j’ai trébuché. Sammy [Davis Junior] m’a pris par le bras."

James Baldwin est né le 2 août 1924 à New York. Il est le fils d’Emma Berdis Jones et d’un père biologique qu’il n’a pas connu, car sa mère l’a quitté rapidement. Elle épouse ensuite David Baldwin, un pasteur Noir dont James portera le nom. Après la mort de sa mère, quand il avait 5 ans, James Baldwin vit avec son père au sein d’une fratrie nombreuse. Son enfance et son adolescence sont difficiles à plusieurs égards. "Je suis né dans les années 1920, c’était la Grande Dépression, la grande crise, et la pauvreté bien sûr était exagérée dans le cadre d’une famille Noire. Quand les choses vont mal dans mon pays, cela va encore plus mal pour les Noir·es. C’est pire pour eux. C’est toujours vrai d’ailleurs."

La relation de James Baldwin avec son père aura été continuellement tendue. Les deux hommes ne sont jamais parvenus à établir des rapports harmonieux. C’est pendant son adolescence que James Baldwin prend conscience de son homosexualité, réalité qu’il vit difficilement. Ce déchirement intérieur va d’ailleurs le pousser, vers l’âge de 14 ans, à fréquenter l’Église Pentecôtiste où prêche son père, et il y a même été prédicateur pendant trois années, de quatorze à dix-sept ans. Il croit pouvoir trouver le salut dans la religion ou, du moins, une certaine sérénité. Mais il va se rendre compte que sa dévotion ne change rien à son identité sexuelle, ni au racisme systémique découlant de l’esclavage qui structure la société étatsunienne. Baldwin est pris dans un étau, coincé à l’intersection du racisme des Blanc·hes, de l’homophobie dans sa propre communauté et de la classe sociale à laquelle il appartient.

Il a 19 ans, en 1943, lorsque son père décède. Très rapidement, il doit prendre soin de la fratrie et enchaîne alors plusieurs boulots. En 1944, il rencontre l’acteur Marlon Brando à Manhattan et développe une amitié avec lui. Les deux hommes vont même partager un appartement pendant un certain temps. En plus de leur "grande amitié et affection mutuelle", ils sont compagnons de lutte pour les droits civiques. Militant antiraciste, Marlon Brandon est d’ailleurs aux côtés de James Baldwin à la Grande Marche de Washington du 28 août 1963.

"Le fait que beaucoup d’Américain·es considèrent cela comme une maladie en dit plus sur eux que sur l’homosexualité."

En 1948, à l’âge de 24 ans, Baldwin vit difficilement un épisode de racisme dans un restaurant de New York alors réservé aux Blancs. Cette expérience, qui s’ajoute à celle de la discrimination envers les homosexuels, l’amène à prendre la décision de quitter les États-Unis pour s’installer en France, où il vivra une grande partie de sa vie.

En 1956, Baldwin publie le roman La chambre de Giovanni, qui remporte plusieurs prix. Il s’agit vraisemblablement du premier roman écrit par un écrivain Noir dont le thème principal est l’amour entre deux hommes. Le récit, bouleversant, traduit le tiraillement intérieur qu’a vécu James Baldwin à l’adolescence. "Le parcours de chacun est individuel. Si vous tombez amoureux d’un homme, vous tombez amoureux d’un homme. Le fait que beaucoup d’Américain·es considèrent cela comme une maladie en dit plus sur eux que sur l’homosexualité", déclare-t-il.

James Baldwin retourne vivre aux États-Unis de 1957 à 1970, en pleine période de lutte pour les droits civiques des Afro-Américain·es, dont il devient l’un des chantres. Il rencontre les militant·es des droits civiques les plus important·es, comme Medgar Evers, Malcom X, Martin Luther King, Nina Simone et Harry Belafonte, et participe à plusieurs débats sur le racisme systémique et sur l’oppression que la société américaine fait subir aux personnes Noires et racisées.

En 1962, James Baldwin et sa sœur Gloria se rendent en Afrique de l’Ouest, où ils visitent le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d’Ivoire et le Ghana. À son retour aux États-Unis, il déclare dans un entretien accordé à la Studs Terkel’s Radio de Chicago : "Les Africain·es n’arrêtaient pas de me demander si j’allais écrire sur eux et elles. Ils et elles en veulent à ces gens qui viennent en Afrique pour écrire, qui passent là trois semaines et qui rentrent chez eux en tant qu’experts Africains. En Afrique, que je viens de quitter, qui manque, Dieu sait, de beaucoup de choses, vous savez qu’elle a une chose que nous n’avons pas, c’est une sorte de joie parmi les gens."

Dans la décennie 1960, les tensions raciales sont à leur comble aux États-Unis. C’est dans ce contexte que, le 24 mai 1963, James Baldwin et Robert Kennedy, alors procureur général, vont avoir une rencontre historique à laquelle assistent entre autres Harry Belafonte (chanteur et activiste), Clarence Benjamin Jones (conseiller de Martin Luther King et avocat des droits civiques), Lorraine Hansberry (dramaturge) et Lena Horne (musicienne, actrice et militante). Le but de cette rencontre secrète était de tenter de calmer le jeu et d’améliorer les tensions raciales qui embrasaient le pays, mais hélas, aucun consensus ne s’en est dégagé.

En 1963, la notoriété de Baldwin atteint un sommet avec la sortie de La prochaine fois, le feu, qui deviendra un livre culte. Dans cet ouvrage, Baldwin écrit à son neveu et lui décrit la brutalité de l’Amérique dans laquelle il devra malheureusement vivre en tant qu’homme Noir. Le 19 août 1963, James Baldwin organise une manifestation, à Paris, en soutien à la Grande Marche qui doit se tenir quelques jours plus tard à Washington, le 28 août. Il déclare alors au journal Le Monde : "Si les projets de lois antiracistes du président Kennedy n’étaient pas votés par le Congrès, le pire serait prévisible."

En 1970, James Baldwin s’installe à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France, et se lie d’amitié avec de nombreuses personnalités, comme Sidney Poitier, Nina Simone, Joséphine Baker, Miles Davis, Yves Montand, Marguerite Yourcenar, Maya Angelou, Toni Morrison, Jean Genet, etc.

Le 19 novembre 1970, James Baldwin écrit la fameuse Lettre ouverte à ma sœur, Angela Davis, qui secoue l’Amérique. Dans cette lettre, il exprime son soutien inconditionnel à la militante antiraciste, communiste, pacifiste et Afro-féministe Angela Davis, qui vient d’être emprisonnée et qui risque la peine de mort. Parue dans le Times Magazine, la lettre de Baldwin évoque des thèmes forts comme la liberté, la démocratie, le capitalisme et l’oppression subie par les personnes Noires et autres personnes minorisées, et se termine ainsi : "Si nous savons [tout cela], alors nous devons nous battre pour ta vie comme si c’était la nôtre – ce qu’elle est – faire de nos corps un mur obstruant le corridor qui mène à la chambre à gaz. Car s’ils viennent te chercher à l’aube, le soir, c’est pour nous qu’ils viendront."

"La pire façon d’être méprisable est de mépriser la douleur des autres."

James Balwin est mort des suites d’un cancer de l’estomac, le 1er décembre 1987, dans sa maison de Saint-Paul-de-Vence. Il est enterré aux côtés de sa mère au Fernclif Cemetery de Hartsdale, à New York. Parmi les nombreux éloges funèbres, on trouve ceux de ses amies les écrivaines Maya Angelou et Toni Morrison, qui avait écrit auparavant : "Je suis entièrement redevable à la prose de James Baldwin."

En 2016, le cinéaste haïtien Raoul Peck réalise le documentaire I Am Not Your Negro. La narration du film est basée sur les derniers textes qu’avait commencé à écrire James Baldwin avant sa mort. Ils retracent la lutte des Afro-Américain·es pour les droits civiques à travers les meurtres de trois grandes figures Afro-Américaines que sont Medgar Evers, Malcom X et Martin Luther King. Le film a remporté de nombreux prix. En plus d’être nommé aux Oscars 2017 au titre de meilleur documentaire, il remporte en 2018 le César du meilleur documentaire. Sa sortie a largement contribué à faire connaître ou (re)découvrir les œuvres de Baldwin, peu connues du grand public dans les dernières décennies. Celles-ci ont pourtant inspiré les plus grand·es écrivain·es, comme Maya Angelou, Toni Morrison et, plus récemment, Ta-Nehisi Coates, Christiane Taubira, Dany Laferrière et Alain Mabanckou.

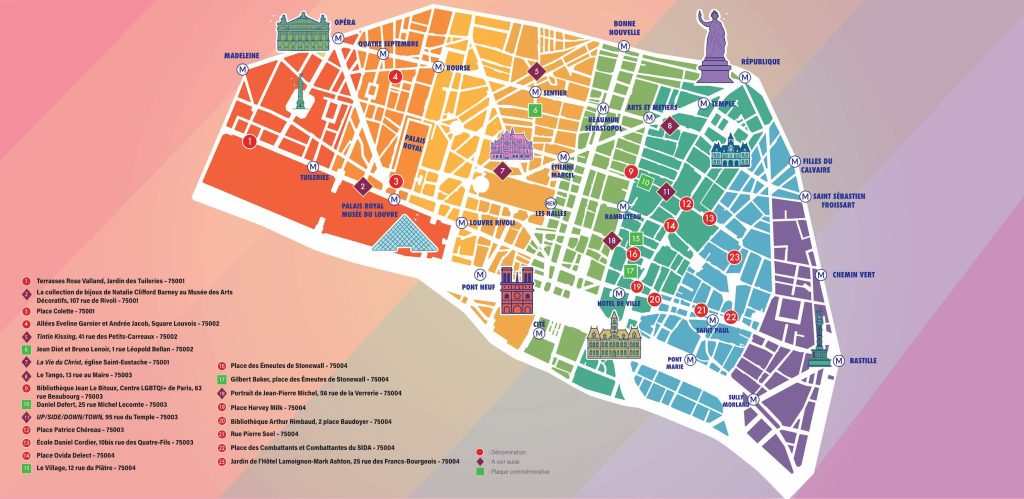

James Baldwin a reçu de nombreuses distinctions. En 1986, il a été élevé au rang de Commandeur de la Légion d’honneur par le gouvernement français, une décoration qu’il a reçue des mains du président socialiste François Mitterrand. En 2021, la Mairie de Paris a annoncé que la toute première médiathèque du XIXe arrondissement, prévue pour 2024, portera le nom de James Baldwin. De plus, l’acteur Afro-Américain et AfroQueer Billy Porter devrait incarner James Baldwin dans un biopic à paraître bientôt.

James Baldwin a fait la démonstration que notre détermination et notre courage sont les clés pour parvenir à être soi-même, mais aussi pour lutter contre les discriminations, les oppressions et les injustices de la société. Il est un modèle de militant pour les droits humains. Grâce à la puissance des mots, il a su transformer sa souffrance, sa colère et son indignation en force, pour lutter en faveur de la dignité humaine. James Baldwin a utilisé sa plume comme une arme pour affronter et dénoncer l’humiliation et le mépris. Je lui laisse le dernier mot : "Il y a tellement de manières d’être méprisable que ça donne le tournis. Mais la pire façon d’être méprisable est de mépriser la douleur des autres." James Baldwin

À lire aussi : Interview : Sarah Schulman pour "L'homophobie familiale et ses conséquences"

Crédit photo : Allan Warren / Wikipedia Commons