Depuis sa création en 1875, Le Lac des cygnes de Tchaïkovski est devenu l'archétype du ballet classique. Et cette histoire d'amour en apparence très hétéro s'est prêtée à bien des réinterprétations LGBTQI+.

Un prince, une princesse, et une tragédie. Avec Le Lac des cygnes, le compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski a écrit en 1875 la matrice du ballet classique : une histoire d’amour hétérosexuelle. Pourtant, aucun autre n’a fait l’objet d’autant de réécritures gays. Monté pour la première fois pour le ballet du Bolchoï (la compagnie rattachée au plus important théâtre de Russie) en 1877 par le chorégraphe tchèque Julius Reisinger, le spectacle ne rencontre pourtant pas le succès escompté. Il faut attendre la version des légendaires chorégraphes Lev Ivanov et Marius Petipa, en 1895, pour que Le Lac des cygnes accède à la notoriété. À l’origine, il n'y a aucune trace d’homosexualité dans l’œuvre. "C’était un ballet fait pour la scène impériale de Russie. C’était impossible de faire ne serait-ce qu’un sous-texte queer", explique l’historienne de la danse Zuzana Rafajová.

À lire aussi : Danse : de la Trou aux biches au Ballet de Marseille, rencontre avec (La)Horde

Le prince, vrai héros du ballet

Au centre du ballet, le prince Siegfried. C’est sur sa fête d’anniversaire que se lève le rideau, au terme de laquelle sa mère lui annonce qu’il doit se marier. Réticent, il décide de se changer les idées en allant à la chasse et suit un vol de cygnes jusqu’à un lac. À sa grande surprise, les oiseaux se transforment en jeunes femmes dont la reine, Odette, vient le supplier de les épargner. Elle lui révèle être victime d’un maléfice lancé par le sorcier Rothbart, dont elle a rejeté les avances : elle est condamnée à rester un cygne le jour et une femme la nuit jusqu’à ce qu’un homme lui promette un amour éternel et fidèle. Tombé éperdument amoureux, Siegfried affirme qu’il sera celui qui la libèrera. Mais dès le lendemain, au bal où le prince doit choisir une épouse, Rothbart arrive avec sa fille, Odile, le cygne noir, qui a pris l’apparence d’Odette. Le prince, trompé par le sortilège, annonce à sa mère qu’il souhaite l’épouser, rompant ainsi sa promesse à Odette. La fin diffère beaucoup selon les versions : parfois elle est heureuse et Rothbart est vaincu, mais le plus souvent l’un des deux amoureux, voire les deux, meurent.

“On a tendance à penser que Le Lac des cygnes, c’est l’histoire du cygne. Mais en réalité, qui est le premier personnage que l’on voit en scène ? C’est le prince. Et on le suit pendant toute l’histoire", note Zuzana Rafajová. En effet, si la trame du ballet varie d’une version à l’autre, c’est toujours le prince, Siegfried, qui est son fil directeur. "Quelque part, c’est un récit initiatique, souligne l'historienne. Il faut comprendre le prince et ses émotions pour suivre l’histoire. Alors des chorégraphes se sont dit 'pourquoi ne pas explorer sa psychologie ?'"

De John Neumeier à Dada Masilo, des Lacs de plus en plus gays

"Le premier chorégraphe à remettre le prince en avant, c’était le Sud-Africain John Cranko en 1963. Ce n’était pas gay du tout, mais il a vraiment centré l’histoire sur Siegfried, continue Zuzana Rafajová. Puis en 1976, John Neumeier, un chorégraphe américain basé à Hamburg, a créé "Illusions : comme le Lac des cygnes", qui mélange l’histoire du ballet et l’histoire vraie de Louis II de Bavière. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ce roi était homosexuel : on ne peut pas en être sûrs, mais ce sous-texte est présent dans le ballet. Mais l'œuvre de Neumeier est peut-être le premier Lac des cygnes gay."

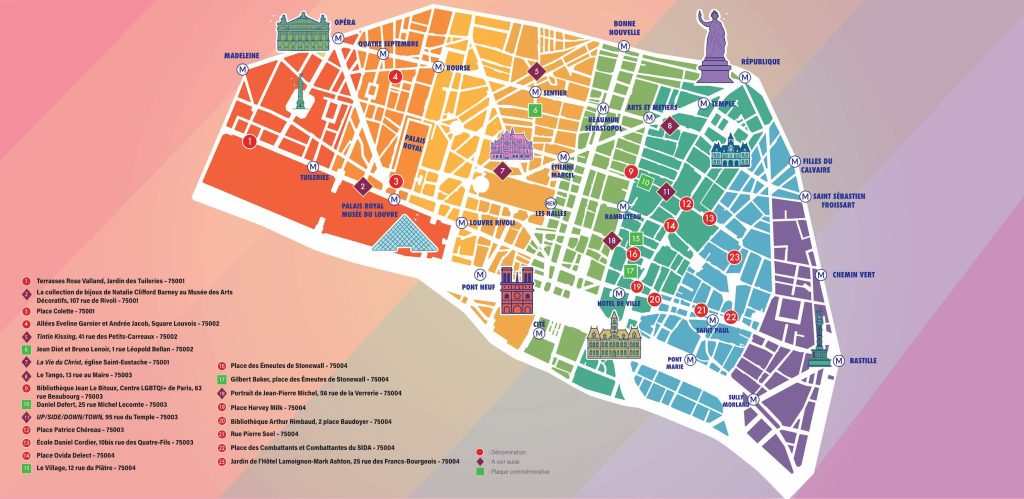

En 1984, le Russe Rudolf Noureev s’empare à son tour du ballet de Petipa et Ivanov pour le ballet de l’Opéra de Paris, après une première version très différente à Vienne en 1964. "Noureev valorisait beaucoup les rôles masculins, parce qu’il chorégraphiait aussi pour lui-même, et qu’il voulait montrer ce qu’il savait faire", indique Zuzana Rafajová, qui souligne que c’est surtout la mise en scène parisienne qui s’attarde sur la queerness du prince. Dans cette version très freudienne, Siegfried, idéal du héros romantique plein de spleen, s’éprend d’un être surnaturel inaccessible pour mieux refouler son homosexualité. Son précepteur, Wolfgang, manipulateur et ambigu, est joué par le même danseur que le sorcier, ce qui laisse planer le doute : et si tout n’était qu’un plan pour garder Siegfried sous sa coupe ? C'est cette version qui est actuellement monté à l'opéra Bastille, à Paris, jusqu'au 14 juillet.

Mais la version gay la plus connue – et pas uniquement pour sa présence dans la scène finale du film Billy Elliot - est sans doute Swan Lake, du chorégraphe contemporain anglais Matthew Bourne, montée en 1995. Ici, pas de frêles oiseaux aux longs bras délicats : ce sont des hommes qui incarnent les cygnes, et la chorégraphie exalte leur puissance et leur animalité. Cette fois, l’homosexualité est explicite : le prince et le cygne sont deux hommes qui s’aiment. "Il y a quelque chose que je trouve très beau dans ce ballet de Matthew Bourne, c’est que le prince a beaucoup de problèmes, mais pas vraiment de souci à accepter son homosexualité. Ce serait plutôt sa mère, la société, le fait qu’il est une célébrité et qu’il n’en a pas envie… note l'historienne de la danse. Mais, même si c’est une tragédie, son homosexualité n’est pas ce qui le détruit, contrairement à la version de Neumeier, par exemple." Matthew Bourne, comme d’ailleurs Rudolf Noureev et John Cranko, est gay.

Plus récemment, la version de la chorégraphe sud-africaine Dada Masilo mélange allègrement ballet et danse africaine, tout en commentant avec humour les stéréotypes qui parsèment le répertoire classique. Le saisissant final de la pièce, où les danseurs et danseuses tombent un à un au sol, évoque la crise du sida.

Des thèmes queers ?

Alors, pourquoi tant de Lacs des cygnes gays ? "La réponse la plus évidente, c’est que tout au long du XXe siècle, c'est devenu un symbole du ballet classique. Quand on dit 'danse classique', tout le monde pense au Lac des cygnes", analyse Zuzana Rafajová. Pour les chorégraphes qui souhaitent parler d’homosexualité, c’est donc un "choix évident".

Par ailleurs, ces lectures de l’œuvre puisent également dans ce que l’on sait de la vie de Tchaïkovski, homosexuel et dépressif. Sa musique a largement participé à assurer la postérité de l’œuvre : "Il s’intéressait à la danse depuis très jeune, ce qui était rare pour un compositeur de sa renommée." Le thème du cygne au hautbois est probablement l’élément le plus connu de tout le ballet.

Enfin, l’histoire contient des fils narratifs qui ont trouvé écho chez de nombreux chorégraphes et danseurs gays : l’amour impossible, la pression de la société à un mariage hétérosexuel, le sentiment d’être entre deux mondes (le château, bien réel, et le lac, fantastique), et la double identité représentée par Odette et Odile. "Cette idée de la dualité cygne blanc-cygne noir date des années 1920 ou 1930, précise l’historienne. À l’origine, Odile est juste une très belle femme qui vient séduire le prince pour qu’il rompe sa promesse, et les deux rôles n’étaient pas tenus par la même danseuse. On le voit dans les costumes : son tutu était sombre, mais pas noir, et sans plumes." Dans une version moins connue par le chorégraphe danois Kenneth Greve, Odile n’est autre que Benno, le meilleur ami du prince, jaloux de son amour pour Odette et manipulé par un sortilège de Rothbart. D’ailleurs, note Zuzana Rafajová, "quand on parle d’un Lac des cygnes gay, on pense toujours au prince… Mais pourquoi pas Odette et Odile ? À ma connaissance, il n’y a pas eu de Lac lesbien !"

À lire aussi : Danse : "Tutu", un bon coup de ballet dans les codes du genre