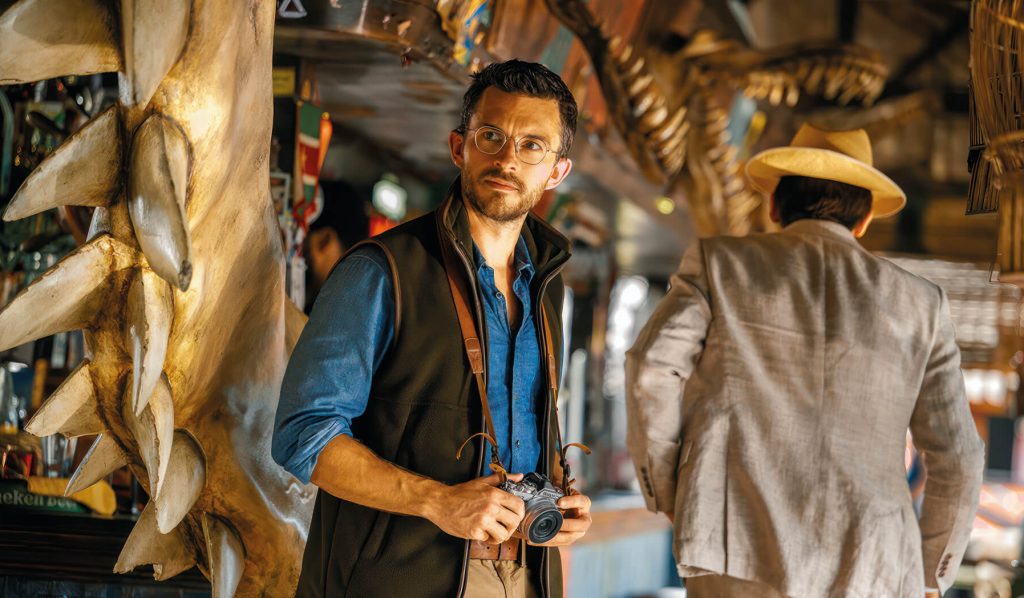

[Portrait à lire dans le magazine têtu· du printemps] Sur le familialisme comme sur l'abolitionnisme pénal, la réflexion de l'intellectuel et militant de gauche Geoffroy de Lagasnerie doit beaucoup à son parcours, son homosexualité et sa vie partagée avec Didier Eribon et Édouard Louis.

Photographie : Audoin Desforges pour têtu·

C'est chez Flammarion, son éditeur, dans une salle de réunion austère où il se tient assis dans un fauteuil de bureau, que nous rencontrons Geoffroy de Lagasnerie. Il a refusé de nous recevoir chez lui, dans son appartement, "parce qu'il n'y a rien : un lit, un tapis de sol, un bureau. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de frigidaire."

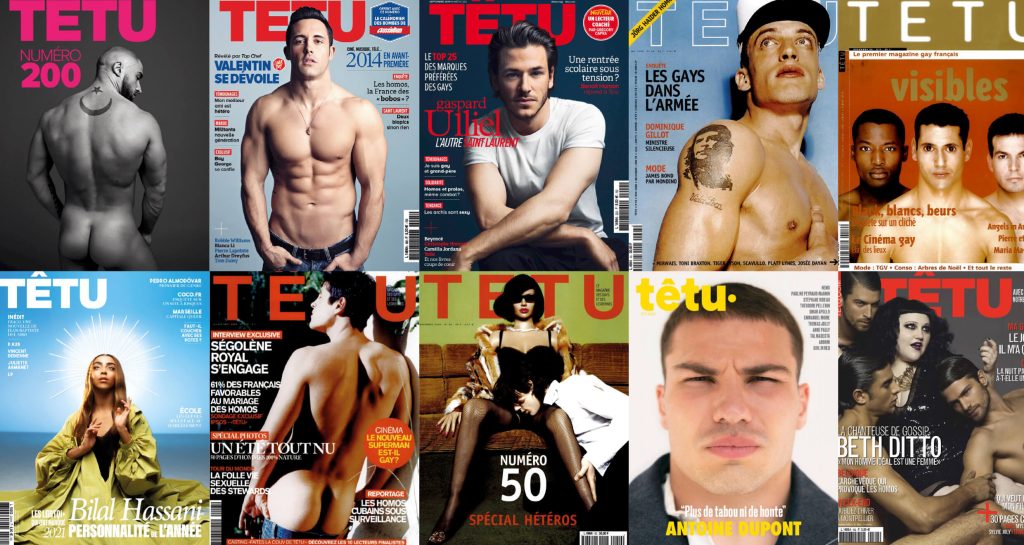

À lire aussi : De La Grande Dame à François Ruffin, le sommaire du têtu· du printemps !

Derrière ses airs de gendre idéal à l'élocution sage et à la mine bien rasée, c'est pour ses critiques sans concession des inégalités que le sociologue et philosophe de 43 ans a accédé à une certaine notoriété. Né dans les Hauts-de-Seine, il a grandi à Sceaux puis à Paris dans une famille bourgeoise – ses deux parents ont une particule, et sa mère est issue de l'ancienne noblesse. C'est pourtant dans le camp des damnés qu'a choisi de s'ancrer Geoffroy de Lagasnerie : soutien aux migrants, aux victimes de violences policières… Opposé à la politique de Manuel Valls sous la présidence de François Hollande, rêvant de faire "vivre la gauche", il s'est rapproché de La France insoumise (LFI) puis du Nouveau Front populaire (NFP). Même ses posts Instagram sont politiques, revendique-t-il : "Ça fait partie du rôle d'un auteur ou d'un théoricien de diffuser et de faire venir à la théorie des gens qui n'y viendraient pas par d'autres images", justifie-t-il.

Son nouvel essai, Par-delà le principe de répression : dix leçons sur l'abolitionnisme pénal, se penche sur la justice restauratrice. Il propose d'en finir avec la répression des crimes et délits – qu'il appelle "l'illégalisme" – au profit de réponses centrées sur la blessure de la victime, sa réparation, et l'après. "J'essaie de montrer une possibilité de comprendre les actions humaines et leur régulation en dehors d'un paradigme punitiviste, c'est-à-dire en dehors de la catégorie de crime et de la technique de la répression", argumente-t-il. Ainsi défend-il des alternatives aux différentes étapes par lesquelles passe le crime, de sa qualification à ses explications, de la plainte à la prison. Il plaide pour l'arrêt de la répression visant ce qu'il appelle des "crimes sans victime", par exemple l'achat de services sexuels ou de drogue qui "sont des rapports consentis entre adultes". Contrairement au courant anti-carcéral, il propose la mise en place, pour les actes les plus graves, de "sanctuaires" privatifs de liberté, dans lesquels l'essentiel serait d'empêcher, en les comprenant mieux, la reproduction de faits de même nature.

Dans la lignée de Michel Foucault

Des convictions fermes à l'encontre du système punitif qui, à ses yeux, ne sont pas étrangères à son identité homosexuelle. "Dans l'histoire, il est fréquent que des auteurs ou intellectuels gays s'inscrivent dans des luttes liées à la prison ou à la police, rappelle Geoffroy de Lagasnerie. Il y a une affinité profonde entre le fait de vivre dans le placard, l'enfermement dans la famille, et comprendre des personnes qui vivent des vies soumises à des pouvoirs d'enfermement et à l'arbitraire du pouvoir." Pour preuve, évidemment, les parcours comme les écrits du poète Jean Genet ou du philosophe Michel Foucault. "Le mouvement gay a été un mouvement très peu punitif", souligne-t-il, prenant en exemple le premier mariage homo – illégal – organisé par Noël Mamère à Bègles le 5 juin 2004, et qui faisait suite à l'affreuse agression homophobe, quelque mois plus tôt, de Sébastien Nouchet, brûlé au troisième degré dans le Pas-de-Calais : "On voulait lutter contre l'homophobie non pas en punissant plus, mais en créant des droits supplémentaires, à travers la question du mariage."

Son livre est dédicacé : "Pour D., bien sûr." Il s'agit du sociologue et philosophe Didier Eribon, auteur, entre autres, de Réflexions sur la question gay et d'une biographie de Michel Foucault. "Ça c'est notre truc, on se dédie tous nos livres", explique Geoffroy, la voix attendrie ; ils sont pacsés depuis 2003. Il n'était qu'un étudiant de 19 ans lorsqu'il a suivi le séminaire de son aîné de 28 ans sur la sociologie des homosexualités à l'École des hautes études en sciences sociales (Ehess). "Petit à petit, mon identité politique, intellectuelle, sexuelle, s'est mélangée dans un mode de vie qui est lié à ma rencontre avec Didier, retrace-t-il en mâchonnant des réglisses. Ça m'a permis de me subjectiver comme intellectuel, de lire des livres, de vouloir en écrire, de vouloir penser." La deuxième rencontre "déterminante" de sa vie, dix ans plus tard, on la connaît aussi : "C'est Édouard." Comprendre Édouard Louis, qui n'a pas encore adopté son patronyme d'écrivain et que Didier lui présente donc tel qu'il a débarqué de sa Picardie natale : Eddy Bellegueule. "Il lisait beaucoup de romans et moi assez peu, donc il m'a ouvert à tout un univers de littérature, mais aussi de théâtre", se souvient Geoffroy de Lagasnerie.

Histoire d'un trio

Lorsqu'on évoque les raisons qui l'ont poussé vers l'abolitionnisme pénal, un silence s'installe, avant que l'auteur ne reprenne en pesant ses mots plus soigneusement encore : elles sont intimes. En 2012, lorsqu'Édouard Louis leur dit avoir été violé par un garçon d'un soir, Didier et lui l'incitent à porter plainte. L'accusé est retrouvé, et passera près d'un an en détention préventive avant d'être relaxé, en première instance puis définitivement en 2022 : il n'est finalement condamné que pour vol simple. Entretemps son ami romancier en a tiré un livre, Histoire de la violence, mais aujourd'hui Geoffroy regrette de l'avoir poussé à porter plainte : cette histoire l'a amené à "prendre une distance radicale avec l'idée selon laquelle on résout une agression par quelque chose de l'ordre de la plainte".

Le trio amical et médiatique qu'il forme avec Édouard et Didier lui a inspiré un autre livre qui proposait de reconfigurer nos liens autour de l'amitié, 3 : une aspiration au dehors. Geoffroy de Lagasnerie en a fait une forteresse, préférant ouvertement leur jugement aux critiques de ses pairs du monde académique, convaincu que "les espaces amicaux sont beaucoup plus des espaces de véridiction que ceux du cadre professionnel". C'est ce qu'on appelle une famille choisie.