La prévention et l'accompagnement des adeptes du chemsex pâtissent d'importants manques de moyens. Services saturés et études insuffisantes ne permettent pas d'agir au mieux malgré l'urgence sanitaire, qui divise les politiques, partagés entre réduction des risques et répression.

Au-dessus des urinoirs des bars communautaires parisiens, de nouvelles affiches de prévention ont fleuri. Sur l’une d’elles, un homme d’une trentaine d’années, tatoué, regarde pensivement les toits de Paris depuis le rebord de sa fenêtre. Au-dessus, cette phrase : “Chemsex, où en parler ?” En scannant le QR code associé, on tombe sur une carte recensant pêle-mêle des centres de prévention des infections sexuellement transmissibles (IST), des espaces de santé spécialisés en addictologie ou en psychiatrie, des groupes de parole d’autosupport…

À lire aussi : Dossier spécial : il faut qu'on parle du chemsex

Si cette campagne bienvenue de la Ville de Paris peut laisser croire que l’offre d’accompagnement des chemsexeurs est foisonnante, les militants associatifs, les médecins impliqués et les politiques sensibilisés appellent à renforcer ces moyens et à passer à la vitesse supérieure dans la réduction des risques liés à la consommation de drogue lors de rapports sexuels.

Insuffisante politique de prévention

Les quelques chiffres dont on dispose sont unanimes : la consommation de produits psychoactifs à des fins sexuelles est une pratique bien ancrée chez les hommes gays et bi – et le phénomène s’étend peu à peu en dehors de la communauté. Publié en 2019, le rapport Apache, qui fait référence sur le sujet, estime qu’en France 13 à 14% des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) ont pratiqué le chemsex dans les douze mois qui précèdent. Un HSH sur trois vivant avec le VIH (36%) et la même proportion d’usagers de la PrEP (32%) ont pratiqué le chemsex lors des six derniers mois, nous révèle Annie Velter, chargée de projet auprès de Santé publique France et autrice de l’enquête Rapport au sexe (Eras) 2021.

Avant de quitter son bureau avenue de Ségur, l’ancien ministre de la Santé Olivier Véran recevait un rapport du professeur Amine Benyamina, spécialisé en addictologie, appelant à mettre en place “une cohorte nationale (enquête suivant dans le temps un large échantillon) pour comprendre les trajectoires de consommations de produits et de soins”. Car si le phénomène du chemsex se massifie depuis dix ans, et malgré l’urgence sanitaire qu’il représente, les médecins ne connaissent toujours pas précisément son ampleur : combien de pratiquants ne maîtrisent plus leur consommation ? Combien y a-t-il eu d’overdoses ? d’hospitalisations ? Combien de morts ?

À lire aussi : Génération chemsex : ma première fois, il y avait déjà de la drogue

“Les indicateurs sont extrêmement inquiétants”, reconnaissait néanmoins l’ancien ministre de la Santé dans notre numéro de l’été 2021. La consommation de drogues ne conduit pas fatalement à la mort et/ou à la dépendance, mais les chemsexeurs qui ne la maîtrisent pas entrent dans une spirale d’addiction, de désocialisation et de dépression. Les données d’Annie Velter montrent en outre une corrélation entre la pratique du chemsex et le risque suicidaire : 16,5% des chemsexeurs ont fait une tentative de suicide dans leur vie, soit 5 points de plus que le reste des HSH et deux fois plus que l’ensemble des Français (8%). Aux risques pour la santé mentale s’ajoutent ceux immédiatement liés à la pratique : overdose, consentement altéré, blessures, risques attachés au slam (injection)…

Si une meilleure connaissance des chemsexeurs permettrait une prise en charge renforcée et mieux ciblée, on sait toutefois qu’une partie d’entre eux bénéficient du suivi médical régulier d’un parcours PrEP ou de traitement du VIH. À l’hôpital Saint-Louis, à Paris, en pointe sur ces sujets, les médecins et les paramédicaux du service de maladies infectieuses sont formés pour repérer les cas où les patients ne maîtrisent plus leur consommation et, le cas échéant, les inviter à s’inscrire dans un parcours de soin spécifique aux problématiques liées au chemsex. “Nous prenons ainsi en charge 200 personnes, indique le Dr Alexandre Aslan, infectiologue. Mais nous estimons que 1.000 patients du service des maladies infectieuses nécessiteraient un suivi.”

À lire aussi : Sexe, drogue & addiction : comment gérer face au chemsex

L'addiction à la croisée des disciplines

Problème, pour accompagner efficacement ces consommateurs, il faut non seulement dédier du temps médical, mais aussi des compétences à la croisée de différentes disciplines : la sexologie, l’addictologie et la psychiatrie notamment. “Souvent, avant de commencer le chemsex, les patients avaient déjà une problématique sexuelle : troubles de l’érection, de l’orgasme, difficultés à avoir du plaisir dans le rapport sexuel… Si les produits psychoactifs règlent comme par magie tous ces blocages le temps de leurs effets, ils ne font souvent que les amplifier à moyen terme. Quand une personne veut arrêter le chemsex, il faut détricoter un à un ces problèmes, ce qui nécessite de nombreuses ressources”, détaille le clinicien.

“Que ce soit en addictologie ou en psychiatrie, les services sont saturés. Tout le monde n’a pas 80 euros à mettre pour voir un spécialiste en libéral”, regrette Fred Bladou, chargé des questions de chemsex auprès de l’association Aides. Avec la Fédération addiction, Aides porte un projet dans trois villes : Paris, Marseille et Bordeaux. Doté de 600.000 euros sur trois ans, Arpa-chemsex doit développer des structures de prévention, de réduction des risques et des groupes d’autosupport. L’expérience du VIH a ancré dans la communauté l’importance de l’entraide entre personnes concernées.

"La stigmatisation de la drogue en fait un tabou et rend les usagers marginaux."

Pierre Chapard, créateur du site Psychoactif

Le forum Psychoactif est un exemple en la matière. Créé en 2006, ce site permet de s’informer sur les drogues, sans tabou, afin de construire des connaissances pratiques sur leur usage et limiter les risques associés à leur consommation (voir p. 66-67). “La stigmatisation de la drogue en fait un tabou et rend les usagers marginaux. De plus, la pénalisation empêche de demander de l’aide quand on en a besoin”, reproche Pierre Chapard, qui a imaginé le site. Des chemsexeurs rapportent des histoires de partouzes où les secours ont été appelés en retard, voire où la personne en difficulté a été déposée sur le trottoir, inconsciente, avant l’appel aux pompiers, de peur que les policiers arrêtent les organisateurs.

À lire aussi : Chemsex : guide des produits et conseils de consommation à usage préventif

Réduction des risques vs. pénalisation

“Alors qu’on agit sur le sujet du chemsex, d’un point de vue politique c’est difficile de vanter nos actions auprès du grand public”, souffle une source gouvernementale. D’un côté, les ministres de la Santé successifs ont prôné la réduction des risques, de l’autre, celui de l’Intérieur, Gérald Darmanin, répète à l’envi que “la drogue, c’est de la merde”. Des propos contre-productifs que critique Jean-Luc Romero-Michel, adjoint socialiste à la mairie de Paris chargé des discriminations, dans Plus Vivant que jamais, le récit de la mort par overdose de son mari, Christophe, lors d’une séance de chemsex où les secours n’ont pas été appelés à temps : “La réduction des risques ne peut pas aller avec la pénalisation des consommateurs de stupéfiants. Si l’on veut que moins de gens meurent, il faut donner de l’information : comment pratiquer une injection correctement, comment éviter un coma, quelles associations sont dangereuses… Cette démarche est incompatible avec le discours stigmatisant de Gérald Darmanin.”

"La réduction des risques ne peut pas aller avec la pénalisation des consommateurs de stupéfiants."

Jean-Luc Romero-Michel, adjoint socialiste chargé des discriminations à la mairie de Paris

En 2001, le Portugal a changé radicalement son approche des stupéfiants. L’usage de toutes les drogues a été dépénalisé, et en détenir en faible quantité est autorisé. Le pays a en outre investi dans les structures pouvant accueillir gratuitement les personnes dépendantes. Vingt ans plus tard, les résultats sont là. La part des 15-19 ans qui consomment de la drogue est passée de 10,8 à 8,6%. Par ailleurs, le taux de mortalité lié aux drogues a été divisé par cinq pour devenir le plus faible d’Europe. Mais, en France, certains préfèrent toujours les fanfaronnades médiatiques d’une “guerre à la drogue” plutôt qu’une politique efficace.

À lire aussi : Redécouvrir le sexe après le chemsex

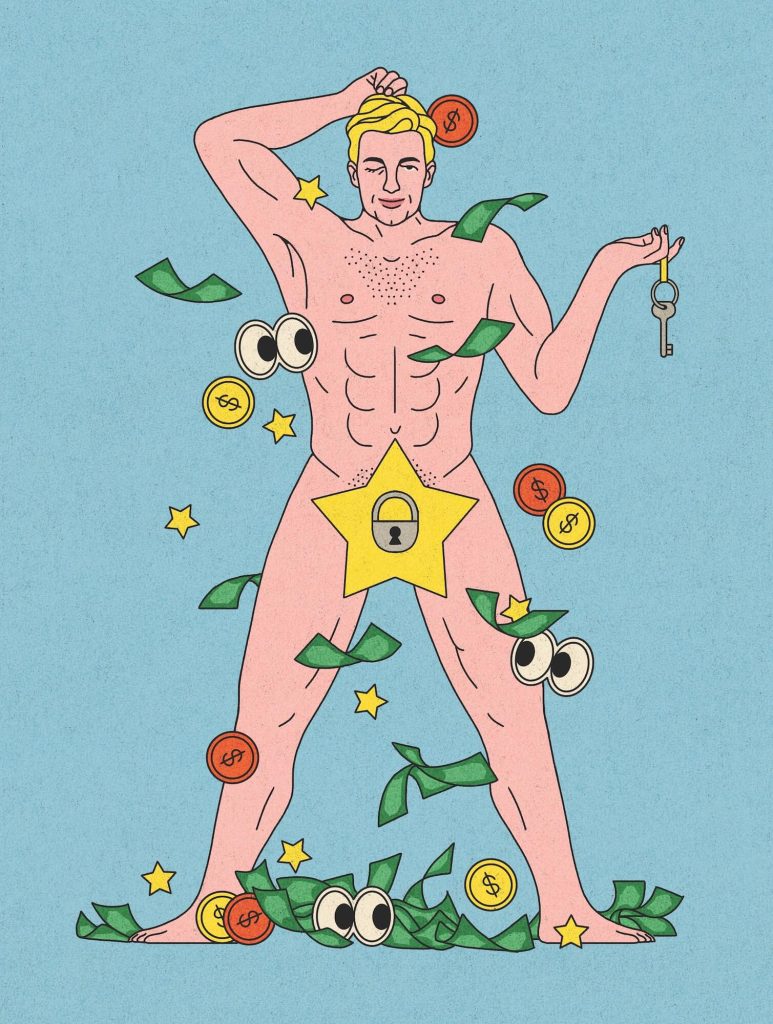

Illustration : Paul-Antoine Bernardin - Vaadigm Studio