À l'occasion de la sortie au cinéma des Damnés ne pleurent pas, on a rencontré son réalisateur, Fyzal Boulifa, qui explore dans ce film le destin marginal d'une mère et de son fils prostitué, et leur relation faite d'amour et de honte dans le Maroc d'aujourd'hui.

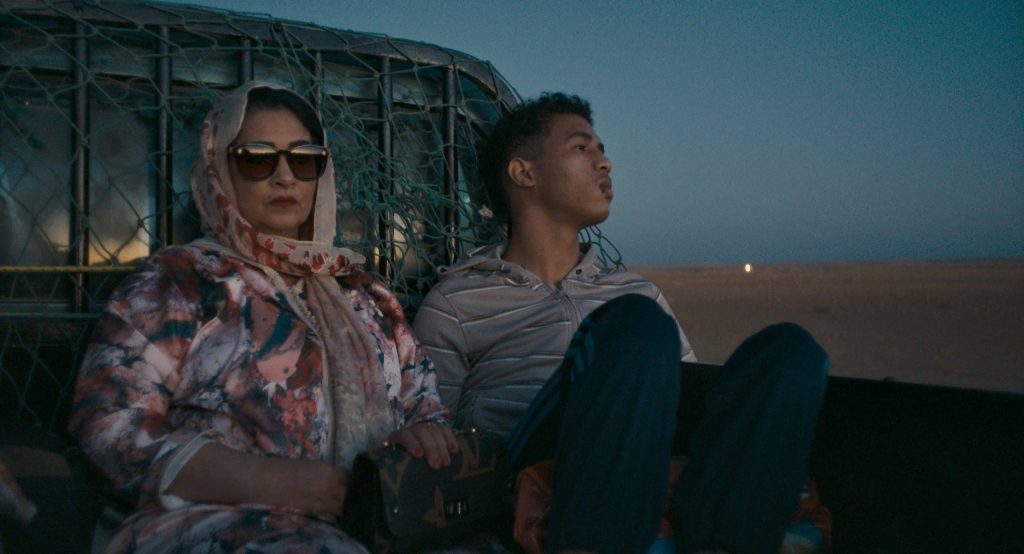

Fatima-Zahra et Selim, son fils de 17 ans, errent de ville en ville, au Maroc. Jusqu'à Tanger, qui va devenir une étape charnière de leur voyage, puisque mère et fils vont y apprendre à se parler, à échanger vraiment. Dans Les Damnés ne pleurent pas, son deuxième long-métrage (après Lynn+Lucy en 2019, jamais sorti en France), le réalisateur britannique Fyzal Boulifa raconte la société marocaine à travers les yeux d'un duo de marginaux. Relations de pouvoir, d’argent, domination masculine et homosexualité forment la toile de fond de cette chronique intime et percutante récompensée, lors de la dernière édition du festival de cinéma queer lyonnais Écrans Mixtes, du Grand prix Mastercard et d’un double prix d’interprétation. Pour la sortie du film ce mercredi 12 juillet, têtu· a rencontré Fyzal Boulifa afin d'évoquer notamment le regard critique qu'il porte sur le Maroc, son pays d’origine.

À lire aussi : "Barbie" le film, ou comment lutter contre le patriarcat en préservant Hétéroland

Comment le cinéma est-il entré dans votre vie ?

Fyzal Boulifa : Depuis tout petit, je me passionne pour les films. Mon frère aîné m’a fait m’intéresser au cinéma japonais, mais aussi aux films de Wong Kar-wai. À l'adolescence, j’ai passé beaucoup de temps dans le seul cinéma d’art et essai de Leicester, la ville où j’ai grandi en Angleterre. Puis j’ai quitté l’école assez tôt pour vivre à Londres, où j’ai suivi des cours du soir dirigés par une artiste très intéressante qui enseignait le montage sur des machines anciennes. Par la suite j’ai fait beaucoup de courts-métrages en Angleterre – je n’ai pas fait d’école de cinéma donc c’est un peu comme ça que je me suis formé. En 2012, j’ai tourné pour la première fois un court-métrage au Maroc, Rate me, qui a beaucoup voyagé après avoir été sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Ce fut mon premier petit succès. Quant à mon premier long-métrage, il était vraiment très anglais, c’était l’histoire d’une amitié entre deux femmes de classe populaire dans une cité de l’Essex. Cela a surpris pas mal de journalistes que j’aie choisi ce sujet.

C’est pour cela que vous avez eu envie de renouer avec vos racines pour votre deuxième long-métrage ?

Le scénario des Damnés ne pleurent pas avait été écrit avant que je ne tourne mon premier long. Il peut sembler plus personnel, plus proche de moi, puisque mes deux parents sont Marocains, mais j’étais également très proche des filles que je filmais dans Lynn+Lucy, puisque j’ai grandi dans une cité anglaise, et que c’est un univers que je connais très bien. Dans les deux cas, faire un film est une façon de se projeter dans un monde et dans des personnages avec qui on a des points communs, mais qui ne sont pas forcément nous-mêmes. Si les questions de race ou même de genre ou de sexualité ne sont pas primordiales à mes yeux, elles infusent mon travail comme ma vie.

Pourquoi avez-vous eu envie de partir d’une relation mère-fils pour raconter la société marocaine d’aujourd’hui ?

Depuis Rate Me, je savais que je voulais retourner au Maroc, et je cherchais un sujet avec lequel je serais complètement à l’aise, bien qu’ayant grandi en Angleterre. Dans ma famille là-bas, j’ai rencontré une mère et son fils dont la relation m’a inspiré. C’était un peu "eux contre le monde" et j’ai trouvé ça très poétique, très tendre. C’est comme ça que le film est né. J’ai compris que je pouvais me projeter assez facilement dans cette relation et m’inspirer de ma mère, qui est issue, elle aussi, de la classe populaire marocaine. Est venue ensuite l’idée d’une forme de mélodrame, pour éviter d’inscrire le film dans le cinéma social.

C’est aussi un film sur la honte et la façon dont on la gère au quotidien, non ?

Oui, tout à fait. Cela me plaît beaucoup que vous ayez ressenti ça, car c’est pour moi la vraie thématique de fond du film et les journalistes ne m’en parlent jamais ! C’est la honte qui rend leur relation si volatile et si instable, et les empêche d’accepter l’autre. Leur relation est le reflet de la violence qui habite la société marocaine, et dont la honte est un moteur. On retrouve par ailleurs ces thématiques dans le cinéma de Douglas Sirk et de Fassbinder, où la société est critiquée grâce aux émotions intimes des personnages. La honte est un problème majeur, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Quand on est gay, la honte est toujours présente, même en Angleterre, où les derniers scandales touchant des animateurs télé ont été la source de déferlements de haine.

Justement, pourquoi était-il important d’évoquer l’homosexualité dans le film, et notamment à travers un personnage de Français expatrié ?

En tant qu’homosexuel d’origine marocaine, c’était une évidence pour moi que le film évoque le sujet de la prostitution des jeunes Marocains de classe populaire avec les expatriés. À Tanger, c'est une réalité. Le personnage de Sébastien ressemble à des gens que j’ai connus là-bas, où il y a une réelle mythologie autour de la beat generation, notamment avec Paul Bowles ou William Burroughs. Quand on lit aujourd’hui des choses sur cette époque, c’est assez dégoûtant. Tennessee Williams disait qu’il aimait Tanger parce que boire une bière et baiser un jeune mec coûtaient moins de deux dollars. Cela existe encore, mais c’est beaucoup moins visible, et ces figures mythiques ont disparu. Le personnage de Sébastien n’est pas glamour, il est normal, presque banal. C'est ainsi que je l'ai construit, ni mauvais ni méchant, bien qu'il y ait une certaine violence dans sa position. Moi j’ai grandi en Angleterre, et cela a été relativement facile de faire mon coming out, même si ma mère est très religieuse. En revanche, être out au Maroc n'est pas possible. C'est pourquoi, dans ce film, je me suis concentré sur la construction et l’expression du désir chez des personnages issus de milieux et de culture différents.

Cela a été compliqué d’évoquer le sujet dans un film tourné au Maroc ?

J’ai l’impression que ça change un peu. On a eu de l’argent du CCM ([le Centre cinématographique marocain, qui dépend de l’État], ce que je n’aurais jamais imaginé quand j’écrivais. Ils ont aussi financé Le Bleu du caftan, cela fait donc deux films avec des personnages gays la même année, un vrai progrès ! Bien sûr, le sujet reste sensible, il faut être assez discret même avec les équipes techniques. Il faut aussi se rappeler que le sexe hors mariage est officiellement interdit. Cela rend un peu parano. Et c’est aussi pour cela que j’ai lancé un casting sauvage pour trouver des non-professionnels pour interpréter les deux personnages principaux. On a rencontré des personnes très ouvertes d’esprit, ce qui me fait dire que le Maroc évolue sur le sujet de l’homosexualité. Mais les mouvements conservateurs s’appuient sur les classes populaires et entretiennent la peur, comme dans de nombreux pays. Le changement doit être culturel, et il s’agit d’une conversation nationale qui n’a pas encore eu lieu. Notamment en raison des conditions de vie et de la misère.

Comment avez-vous choisi les interprètes au casting ?

Comme les acteurs professionnels marocains ne viennent pas des classes populaires, je voulais faire un casting sauvage. On a rencontré Abdellah El Hajjouji, qui joue Selim, assez tôt, et je lui ai raconté le film du début à la fin, avec l’angoisse au ventre. Il ne réagissait pas, il était très poker face, puis il a dit : "C’est génial, je veux le faire." Je ne m’y attendais pas, et j’ai tout d'abord cru qu'il n'avait pas vraiment compris. En fait, c'est un garçon assez subversif, et il voulait parler des hypocrisies de la société marocaine. Il avait une forme de rébellion en lui. Pour la mère, Aïcha Tebbae était plus âgée que le personnage que j’avais écrit, mais elle m’a vraiment impressionné, alors j’ai retravaillé le personnage pour elle. Antoine Reinartz, je l’avais adoré dans 120 battements par minute. Il est très touchant et facile d’accès et je me suis dit que cela éviterait que Sébastien soit le méchant de l’histoire. Et son naturel collait bien au jeu des acteurs non-professionnels.

De quoi êtes-vous le plus fier maintenant que le film sort en salles ?

Que le public soit touché par ce duo mère-fils. C'est très important pour moi, et si j’ai réussi à ce qu’on ne les voie pas seulement comme des victimes, c’est gagné. Je suis très fan de Fassbinder, et il y a une grande différence entre ses premiers films, où il désigne clairement la victime, et ces films plus tardifs dans lesquels tout le monde est à la fois victime et bourreau. Cela a déstabilisé le public, mais il savait qu’il s’approchait de la vérité. Pour moi, c’est ce qui rend ses films si modernes et si humains. Donc je tends vers ça.

Connaissez-vous déjà le sujet de votre prochain film ?

J’écris plusieurs histoires très anglaises. Je pense qu’on a besoin de cinéastes pour raconter la réalité en Angleterre. Il y a peu de récits de l’Angleterre contemporaine, donc j’ai très envie de raconter ce pays et sa crise d’identité. On a importé une politique identitaire très américaine, mais, par exemple, sur le terrain du queer je pense qu’on manque de diversité de représentations, de points de vue. C’est le pays du cinéma social mais, à mon sens, le réel y est toujours un peu trop stylisé.

>> [Vidéo] La bande-annonce des Damnés ne pleurent pas :

Crédit photo : New Story