[Billet] Avocate membre de l’Association française des avocats LGBT+, Emilie Duret détaille en quoi le vote de la proposition de loi Limon, qui réforme l'adoption, est un progrès pour les mères sociales en cas de séparation du couple non marié ayant eu recours à une PMA à l'étranger.

La proposition de loi Limon, qui réforme l’adoption notamment en l'ouvrant aux concubins et partenaires de Pacs, a été adoptée ce 8 février 2022 en dernière lecture par l’Assemblée nationale.

Ce texte contient une disposition fondamentale pour les couples de lesbiennes ayant eu recours à une PMA à l’étranger en cas de séparation conflictuelle entre les mères : en effet, l’article 9 de la loi prévoit expressément la possibilité pour "la femme qui n’a pas accouché" de solliciter l’adoption de l’enfant à l’égard duquel son lien de filiation n’aurait pas été établi par adoption ou reconnaissance conjointe, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et d’avoir eu recours à une PMA réalisée à l’étranger.

Dans ces conditions, "le Tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant, et si la protection de ce dernier l’exige", "sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal, ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du Code civil".

Cet article constitue une avancée majeure pour les familles homoparentales.

En effet, jusqu’à présent, il était (quasiment) impossible pour la mère sociale, c’est-à-dire la mère qui n’a pas accouché, de faire établir son lien de filiation de façon unilatérale à l’égard de l’enfant en présence d’un désaccord entre les mères, puisque l’accord de la mère légale était une condition sine qua non à l’établissement du lien.

À lire aussi : Adoption : les secondes mères en attente d’une vraie loi

Dans le cadre de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, seul mode d’établissement de la filiation reconnu depuis la loi du 17 mai 2013 dans les couples de femmes, le processus était le suivant : la mère légale devait d’abord donner son consentement par un acte notarié, avant qu’un délai de rétractation d’une durée de deux mois débute au jour de la signature de l’acte, permettant ainsi à la mère légale de se désister de son consentement – et même dans l’hypothèse d'un consentement devenu définitif, il lui était toujours possible de manifester son désaccord durant la procédure ou lors de l’audience.

Lorsqu’on connaît les délais de procédure, avoisinant dans certaines juridictions une année, cela laissait tout le temps à la relation de couple pour se dégrader, et à la mère légale de décider que cet enfant, c’était finalement le sien, et le sien seulement.

La décision finale revenait bien évidemment aux juges du fond, et quelques rares décisions favorables ont été rendues, notamment à Lille, Pontoise, Béziers ou Paris, prononçant des adoptions en l’absence de consentement de la mère légale (ou après un consentement rétracté dans le délai), sur le fondement de l’intérêt de l’enfant – décisions obtenues après de vis débats, tant entre les parties qu’avec le procureur de la République, dont l’avis est requis en la matière.

Depuis la loi du 2 août 2021 ouvrant la PMA en France aux couples de femmes et aux femmes seules, le modus operandi a changé : il suffit aux femmes de se rendre, avant le début de leur parcours, chez un notaire afin d’une part de donner leur consentement au don, et d’autre part de rédiger une reconnaissance conjointe anticipée, qui établira à la naissance de l’enfant leur lien de filiation à toutes les deux.

La loi contient une disposition transitoire permettant aux couples de lesbiennes ayant eu recours à une PMA avant l’entrée en vigueur de la loi de bénéficier de cette reconnaissance conjointe (pas anticipée en l’occurrence) et de faire établir leur double filiation sous réserve de justifier d’un parcours de PMA à l’étranger.

Là encore, il s’agit d’un double consentement : puisque le lien de filiation aura par définition aura été établi antérieurement à l’égard de la mère légale, ce sont les deux mères qui, conjointement, se rendent chez le notaire pour signer cette reconnaissance.

Conséquence : à ce jour, et bien qu’un droit de visite dit « du tiers » permette théoriquement le maintien du lien entre l’enfant et la personne qui l’a vu naître, l’a élevé et a contribué à son éducation, de nombreux enfants sont privés de l’une de leurs mères en raison d’un conflit entre les parents, faute pour la mère sociale d’avoir obtenu judiciairement ce droit de visite, ou d’avoir même été en mesure de faire valoir ses droits.

À lire aussi : PMA pour toutes : mode d'emploi de la reconnaissance des mères chez le notaire

Et c’est là tout l’apport de la loi Limon : en démontrant l’existence d’un projet parental commun, d’une PMA réalisée par le couple à l’étranger, et en justifiant qu’il est de l’intérêt de l’enfant que l’adoption soit prononcée, c’est à présent un véritable lien de filiation qui sera créé, malgré l’opposition de la mère légale – ce caractère "forcé" de l’adoption avait d’ailleurs conduit le Sénat à supprimer cet article, les sénateurs estimant cette disposition "inacceptable", et affirmant "qu’elle poursuit un autre but que l’intérêt supérieur de l’enfant en visant à régler des litiges entre adultes et à reconnaître un droit sur l’enfant".

Or, c’est précisément de l’intérêt de l’enfant dont il s’agit : la filiation permet, outre la présence de la mère sur l’acte de naissance de l’enfant, le partage de l’autorité parentale, la transmission du nom et du patrimoine, là où un simple droit de visite la plaçait dans une situation de tiers juridique, qui n’avait pour seul droit celui de s’occuper de l’enfant durant son temps de garde. Il est de l’intérêt de l’enfant que le parent qui est à l’origine de sa naissance et qui s’occupe de lui puisse depuis lors puisse prendre toutes les décisions qui concernant sa santé et son éducation, sans que son statut puisse lui être opposé par l’autre parent ou un tiers.

La loi Limon permet donc de sécuriser la situation de l’enfant au sein des couples de lesbiennes ainsi que la relation entre l’enfant et chacune de ses mères, et vient protéger la mère sociale dans le rôle et sa place : celle de parent.

Attention toutefois : cette disposition est transitoire, et entrera en vigueur pour une durée de trois ans seulement.

À vos requêtes en adoption !

À lire aussi : La maternité biologique d'une femme trans reconnue pour la première fois en justice

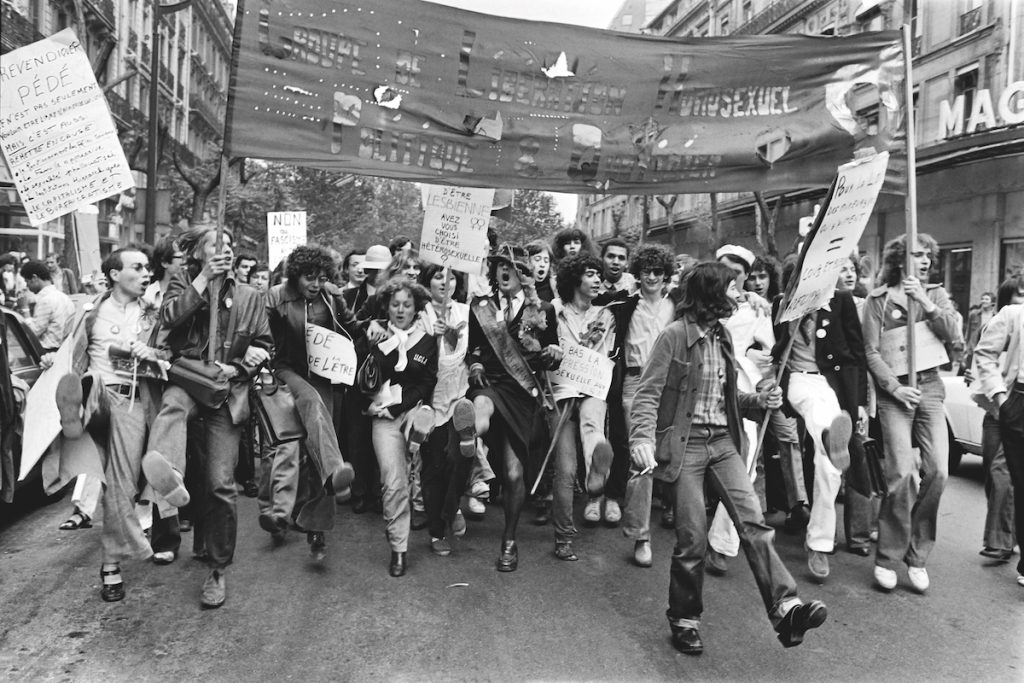

Crédit photo : illustration, Shutterstock