[Rencontre à retrouver dans le dernier têtu· disponible en kiosques] Après son coming out forcé, il a fui la maison paternelle il y a vingt ans, sans se retourner. Dans Un homme sans titre, l’écrivain Xavier Le Clerc se réconcilie avec son père et son milieu social d’origine.

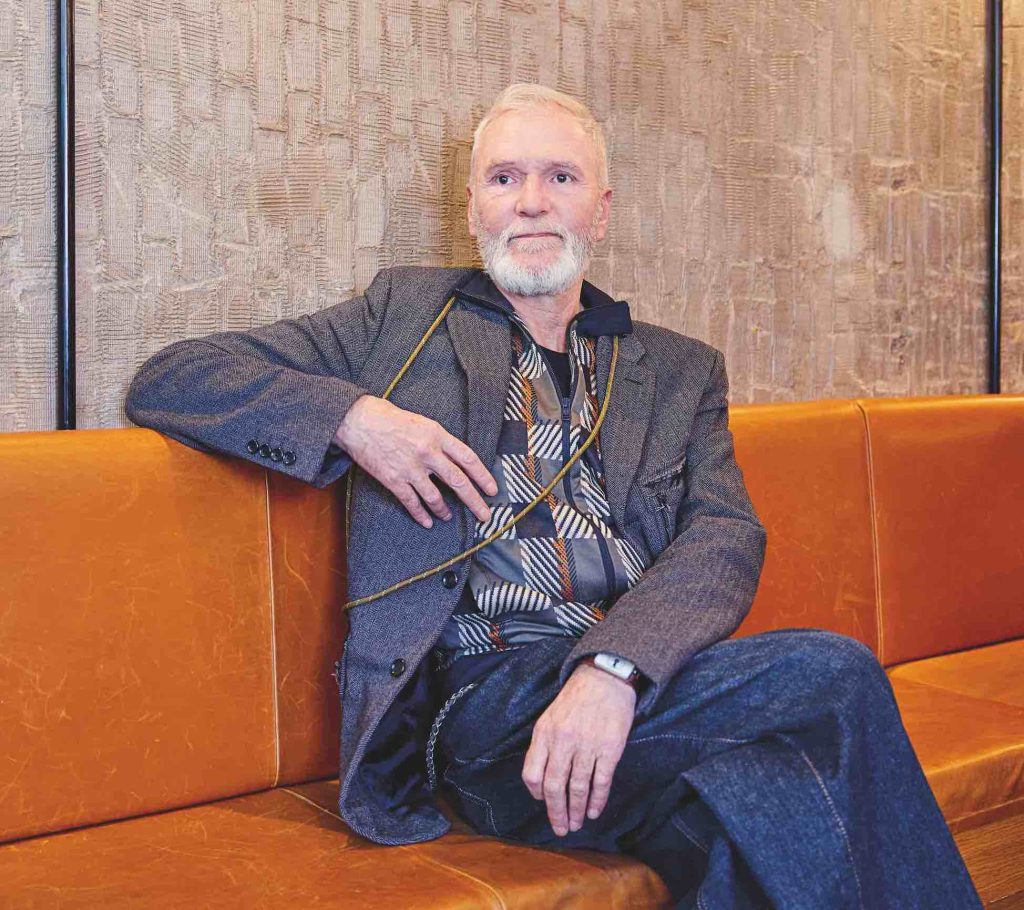

“On peut se tutoyer ?” demande Xavier Le Clerc, une tasse de café à la main, dans les locaux de sa maison d’édition, Gallimard, devant une porte-fenêtre ouvrant sur un jardin ensoleillé. C’est ici, dans cette enclave du 7e arrondissement de Paris foulée par les plus grands noms de la littérature française, que l’écrivain de 43 ans veut rendre un hommage à son père, “un homme qui n’a de titre que ses cartes d’ouvrier et de transport”, comme il le répète à l’envi.

À lire aussi : Armistead Maupin : "San Francisco, pour moi, c’est fini"

Ce troisième roman, Un homme sans titre, raconte Mohan-Saïd Aït-Taleb, arrivé d’Algérie en 1962 à l’âge de 25 ans pour officier comme manœuvre dans une usine de métallurgie normande. Un père de neuf enfants à qui Xavier Le Clerc a dit adieu au début des années 2000, lorsqu’il a été contraint de lui révéler son homosexualité à cause d’une rumeur. Ce récit de réconciliation rend donc hommage à cet homme et à toute une classe sociale, qu’après avoir changé de nom l’écrivain a quittée définitivement pour s’affranchir des assignations identitaires.

Ton livre commence par les reportages d’Albert Camus en Kabylie. Qu’y as-tu trouvé qui t’a donné envie d’écrire sur ton père ?

Albert Camus décrit avec ses tripes la misère, et notamment des enfants qui se disputent avec des chiens errants pour des restes. Parmi eux, il y avait mon père. Camus dit que des villageois en étaient réduits à manger des racines, et mon père m’avait raconté qu’il marchait pendant des heures pour chercher de l’eau. Enfant, il brûlait du bois pour faire du charbon à vendre au marché, malgré l’interdiction.

Tu as passé vingt ans sans voir ton père, et tu n’as pas souhaité lui dire adieu au moment de sa mort… Pourquoi lui dédier aujourd’hui un livre ?

Au début de ma vie adulte, j’ai fait mon coming out à mes grands frères et, malgré l’omerta, la rumeur de mon homosexualité s’est propagée dans mon quartier. Par la suite, j’ai vécu plusieurs mois de descente aux enfers : on me crachait au visage, on saturait mon répondeur de messages insultants, on m’envoyait des courriels m’avertissant qu’on me suivait, certains listant mes courses de la veille. Lorsque j’ai retrouvé un pigeon décapité sur mon paillasson, j’ai compris la gravité des menaces. Mon père a fini par me demander pudiquement si la rumeur disait vrai, et je lui ai répondu que je ne me marierais jamais… Il s’est tordu de douleur : pas par jugement, mais par préoccupation. Il comprenait ma souffrance, m’a pris dans ses bras sans savoir que c’était nos adieux. Si je voulais survivre, je devais m’exiler.

Comment ne pas en vouloir à ce père qui t’a laissé partir dans ces conditions ?

Si j’étais resté, je ne serais sans doute pas là pour te parler. Mon père, complètement désemparé, n’était pas outillé intellectuellement pour me protéger : il était broyé par un système que je décris dans le livre. Quand je vois des personnes très éduquées réagir de manière très dure au coming out de leur enfant, je me demande ce que je pouvais attendre de lui. On est d’abord l’enfant de son époque et, pour rappel, quinze ans après cet épisode, des bourges de La Manif pour tous défilaient dans les rues contre les homos et ce qu’on représentait. Quand mon père m’enlace, il y a au contraire quelque chose d’admirable chez cet homme taiseux. Comment protéger un gamin quand on n’a aucun moyen, pas de prise sur la meute, et que ton seul héritage est un système de valeurs qui ne laisse pas de place à l’homosexualité, considérée comme un déshonneur ? Je ne pense pas qu’on puisse parler de pardon – c’est niais –, mais il faut réussir à se délester du ressentiment, même si l’apaisement est aujourd’hui encore très compliqué.

"J’ai changé de nom pour m’affranchir de toutes les injonctions identitaires."

Tu as quand même ressenti le besoin de changer de prénom et de nom une fois parti…

Outre les discriminations à l’embauche ou au logement, quand tu t’appelles Hamid, nombreux sont les amis bobos qui trouvent amusant et exotique que tu récites Apollinaire en soirée. À la Sorbonne, j’étais complètement objectivé par des étudiants, une sorte de singe savant. La même fausse intégration quand, par exemple, tu es accepté au bureau en tant qu’homo parce que tu es exubérant. Pour te sentir bien, tu en fais des caisses, tu es plus efféminé que tu ne le serais naturellement et tu débites des blagues salaces parce qu’implicitement c’est ce qu’on attend des homos, qu’ils valident les caricatures. J’ai changé de nom pour m’affranchir de toutes les injonctions identitaires. J’ai ainsi accepté totalement la condition de transfuge et affirmé ma liberté.

Par ce récit, ne t’appropries-tu pas aussi la vie de ton père en en fournissant une interprétation personnelle ?

La vie de mon père est déjà la mienne. On pourrait parler d’appropriation si j’en étais extérieur, mais ce n’est pas le cas. En revanche, je me suis approprié ma vie bourgeoise. Raconter la vie de mon père, c’est finir de s’extraire du placard identitaire dans lequel, en tant que transfuge, j’ai très souvent été enfermé. Pendant longtemps, ce changement de nom m’a obligé à taire ce passé, voire à inventer des éléments pour être synchrone avec cette identité : Xavier Le Clerc n’a pas vocation à subir le déshonneur ou le rejet de sa famille, il ne pleure pas dans son lit parce qu’il ne peut pas voir son père…

"L’universalisme nous oblige à nous battre pour de grands principes."

Dans l’expérience du transfuge, il y a souvent une fidélité à sa condition d’origine, qui subsiste malgré son changement de classe sociale. Comment l’expliquer ?

Il y a une dette que l’on doit à ceux qui sont restés derrière. Je resterai à jamais l’enfant du ventre d’un affamé, quel que soit mon nom, et cela vaut bien un merci. Cette obligation de se rappeler d’où l’on vient n’est pas pour autant un moteur, c’est simplement une nécessité. Mon affranchissement, c’est la possibilité de sortir d’un ghetto, d’un lieu en marge des villes où l’on met les activités qui puent. Je fais partie d’une génération d’homos qui n’étaient pas reconnus quand ils allaient dans un commissariat après une agression homophobe ; au mieux les gendarmes nous riaient au nez. Quand tu arrivais à Paris, le premier réflexe était d’aller dans des bars gays pour trouver un espace de sécurité. Pour t’affranchir des ghettos, tu sautes les barbelés mentaux les uns après les autres et, un jour, quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens enfin libre. Mais tes cicatrices te rappelleront toujours la nécessité d’aider ceux qui sont restés derrière.

Comment concilier toutes les discriminations que ton père et toi avez subies avec ton universalisme et ton amour de la France ?

Je ne confonds pas les fachos qui m’ont discriminé – minoritaires – avec la France. Ni le pays ni la culture n’appartiennent aux populistes. Les descendants d’immigrés qu’on croirait fraîchement arrivés ne le sont pas : mon arrière-grand-père avait son sang mêlé à celui des tranchées de Verdun en 1917. La France, c’est une idée généreuse du brassage des cultures, l’héritage d’un rapport universel au monde. Quand les femmes brûlent leur tchador en Iran, c’est vers la France qu’elles regardent car nous portons une haute idée de la liberté. L’universalisme, ce n’est pas de la complaisance, cela nous oblige à nous battre pour de grands principes, à lutter contre les injustices, l’analphabétisme, la pauvreté, le racisme ou l’homophobie. La littérature nous rappelle qu’il n’y a qu’une humanité : je suis autant le frère d’Albert Camus que de Kateb Yacine. Victor Hugo, Jean Giono, Louis Guilloux, Marguerite Yourcenar… toute la littérature nous invite à entendre les autres pour se comprendre soi-même.

Un homme sans titre, de Xavier Le Clerc. Gallimard.

À lire aussi : Abdellah Taïa : "Quand j’étais petit, je croyais que j’étais le seul pédé du Maroc"

Crédit photo : archive personnelle