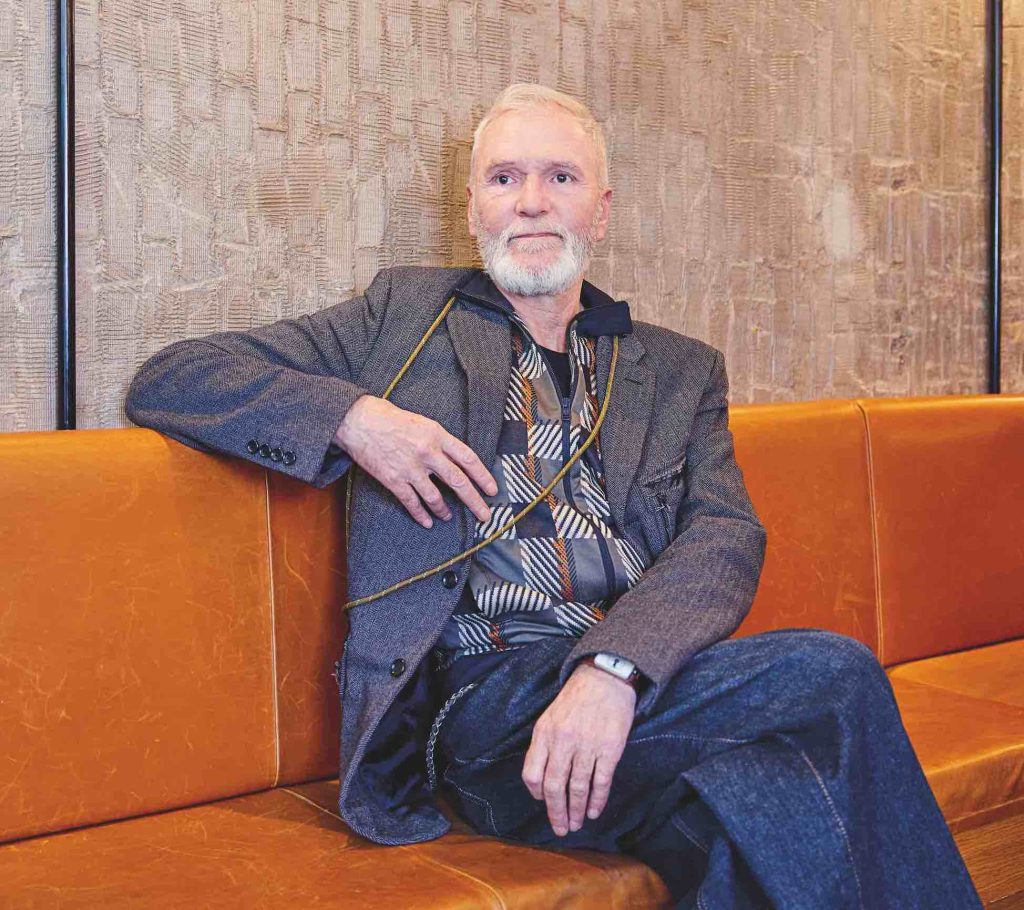

[Interview à lire dans le magazine actuellement en kiosques] De passage en France, l’écrivain américano-syrien Zeyn Joukhadar est venu présenter la traduction de son second roman, Les Trente Noms de la nuit.

Il existe plusieurs New York. Celui de Zeyn Joukhadar bruisse d’histoires de migrations, de violence et de résistances collectives. Avec Les Trente Noms de la nuit, son deuxième roman (aux Éditions Rue de l’échiquier, traduction de Nino S. Dufour.), à la fois fable ornithologique et récit parallèle de deux vécus, il signe un texte lumineux sur la transition et la mémoire. Depuis sa publication aux États-Unis en 2020, le livre a connu un vrai succès public et médiatique, et s’est vu récompensé par le Stonewall Book Award et le Lambda Literary Award. En tournée promotionnelle en France, son auteur, ancien docteur en épigénétique, passionné d’histoire et de sciences naturelles, évoque l’importance qu’a joué l’écriture de ce roman dans son propre parcours, ainsi que l’intérêt d’une littérature trans et arabe pour écrire et produire d’autres futurs désirables.

Les oiseaux sont très présents dans ton récit. Après la mort de sa mère, ornithologue, le personnage principal part en quête de l’histoire d’une espèce rare, le Geronticus Simurghus. C’est une de tes passions ?

J’ai toujours été intéressé par les oiseaux, mais c’est comme métaphore qu’ils sont devenus importants dans mon livre. Notamment parce j’avais lu La Conférence des oiseaux, un poème soufi qui parle de trente oiseaux en quête de leur roi divin, Simurgh. Tous les personnages de mon livre partent à la recherche du divin à leur manière. Mon protagoniste, Nadir, essaye de trouver quelque chose de sacré dans son propre corps, sa propre expérience trans.

Je suis né à New York, que nous avons quitté, avec ma famille, au milieu des années 1990 en raison de la gentrification. Aujourd’hui, c’est difficile de reconnaître la ville dans laquelle j’ai grandi. Là-bas, les oiseaux sont chassés, leurs habitations sont régulièrement détruites par l’urbanisation. On pourrait dresser un parallèle avec les violences qui s’abattent sur les différentes communautés marginalisées, qu’elles soient queers ou arabes… Les oiseaux sont aussi ceux qui traversent les frontières et défient les structures habituelles de la ville. Même menacés, ce sont des figures de résistance. Ils rendent visible le fait que la ville est traversée par une histoire brutale. Ce sont des blessures qui ne disparaissent jamais vraiment.

En cherchant cet oiseau rare, ton personnage découvre l’histoire de Laila Z, une artiste syrienne émigrée aux États-Unis dans les années 1930. La quête d’une mémoire minoritaire joue-t-elle un rôle important pour toi ?

Je voulais parler de notre besoin d’avoir accès à notre passé pour pouvoir imaginer des futurs pour nous-mêmes. Mon personnage principal essaie de se défaire de l’idée qu’il est le premier queer et trans arabo-américain. Petit à petit, il découvre l’histoire de l’émigration arabe et syrienne aux États-Unis, mais aussi l’existence d’ancêtres queers et trans ayant mené des vies complexes malgré le contexte des années 1930-1940. Faire découvrir cette réalité à mon personnage, même s’il n’obtient pas toutes les réponses qu’il souhaite, était sans doute ce que je me souhaitais aussi à moi-même.

"L’imagination est sans doute l’un des plus grands actes de foi que l’on puisse entreprendre."

L’histoire de Laila Z semble soumise à un équilibre fragile de visibilité et d’obscurité. Comment faire lorsque les récits qui nous parviennent sont aussi minces et partiels ?

Cette fragilité de la mémoire et des archives queers s’explique parfois par un besoin d’anonymat ou de discrétion, mais aussi par leur invisibilisation au sein des récits dominants. Dans plusieurs des recherches que j’ai pu faire, notamment au Musée national arabo–américain de Dearborne, dans le Michigan, j’ai eu accès à l’histoire orale d’ouvrier·es. Bien que ce ne soient pas des archives queers, je me suis demandé, parfois, à leur voix, si les personnes que j’écoutais ne l’étaient pas. C’est impossible d’en être sûr, mais ça m’a permis d’imaginer des vies queers de cette époque, même si ces personnes ne se considéraient pas ainsi. Il ne faut pas que les archives telles qu’elles existent aujourd’hui circonscrivent cette histoire. L’imagination est sans doute l’un des plus grands actes de foi que l’on puisse entreprendre.

Imaginer comment les personnes qui nous ont précédés ont mené des vies pleines et souvent joyeuses, et ce même lorsqu’elles étaient confrontées à de grandes difficultés, est très important pour moi. C’est aussi comprendre que si nos problèmes actuels peuvent sembler nouveaux, ils ne sont jamais inédits. C’est une époque effrayante : aux États-Unis, le racisme et les récentes législations anti-LGBTQI+ précarisent les personnes queers et trans, notamment racisées. Regarder le passé et constater que d’autres ont trouvé des manières de s’entraider et de survivre peut nourrir nos propres forces.

À quel point ton vécu est-il une source d’inspiration ?

J’ai terminé une première version de mon roman en 2017. Elle était très différente : je racontais le parcours, à New York, d’une jeune personne queer en quête de communauté et d’une famille choisie. Au même moment, j’étais moi-même en questionnement sur le fait de m’affirmer en tant que trans, à la recherche de ma propre communauté. Ma propre transition a influé sur celle du personnage. Sans doute, d’ailleurs, fallait-il que je la vive pour savoir comment l’écrire. Écrire cette histoire m’a déplacé, emmené quelque part, je suis parti à la recherche du divin au sein de ma propre expérience trans.

Au départ, Nadir n’est pas genré et est présenté sous son deadname raturé…

On exige souvent de nous des révélations intimes que nous ne sommes pas prêts à faire, et je voulais attirer l’attention sur mon refus de dévoiler son nom, sur le fait que le lectorat, notamment cis, s’attend à avoir cette information alors qu’il n’y a pas nécessairement droit. Une partie de nos vies consiste aussi à conserver des choses pour nous-mêmes.

Comment s’est passé le travail de traduction concernant le genre des personnages trans ou non-binaires ?

J’ai pu en discuter plusieurs fois avec le traducteur, Nino S. Dufour. Ce n’est pas toujours facile en français d’éviter de genrer, contrairement à l’anglais qui possède un neutre. On a fini par opter pour un mélange de solutions, parmi lesquelles le point médian ou le pronom “iel”. Ces questions de traduction et d’exploration des genres hors de la binarité dans le langage et la littérature sont très importantes pour moi.

"Même s’il est de plus en plus difficile de vivre aux États-Unis, ce n’est pas parce l’on part que les problèmes disparaissent."

Depuis la publication de ton livre aux États-Unis, tu as beaucoup voyagé et tu t’es installé en Italie il y a trois ans. Qu’est-ce qui a changé ?

J’y ai construit une vie et trouvé une communauté. Même s’il est de plus en plus difficile de vivre aux États-Unis, ce n’est pas parce l’on part que les problèmes disparaissent. Le racisme, la xénophobie, l’homophobie, la queerphobie sont tout aussi présentes en Italie.

Tu parles beaucoup de faire attention aux autres (care, en anglais) dans ton livre, du soin que la communauté, la famille biologique ou choisie peut s’apporter. Est-ce aussi une condition de la survie ?

Prendre soin des autres est toujours important pour les personnes trans et queers, en particulier en ce moment. Il y a une tendance à minimiser nos attachements à la communauté, par honte ou par peur, de croire que l’on a tout construit tout seul, d’oublier que ce que l’on obtient pour soi-même est possible grâce aux personnes qui nous ont précédés. On doit refuser ce processus en réaffirmant que la communauté et le soin collectif sont nécessaires à nos (sur)vies. Beaucoup d’entre nous savent que nous sommes en sécurité uniquement lorsque nous pouvons compter les un·es sur les autres.

À lire aussi : "Monique Wittig a fondé le lesbianisme politique radical mais n’était pas radicale"

Crédit photo : Sara Deidda