[Interview à retrouver dans le magazine têtu·] Dans son nouvel essai, Dysphoria Mundi, le philosophe Paul B. Preciado part de la pandémie de covid pour décortiquer l’ordonnancement du monde à l’ère de l’enfermement numérique.

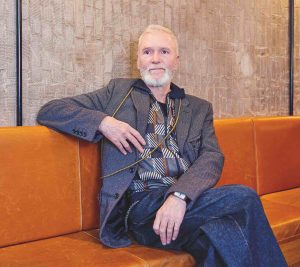

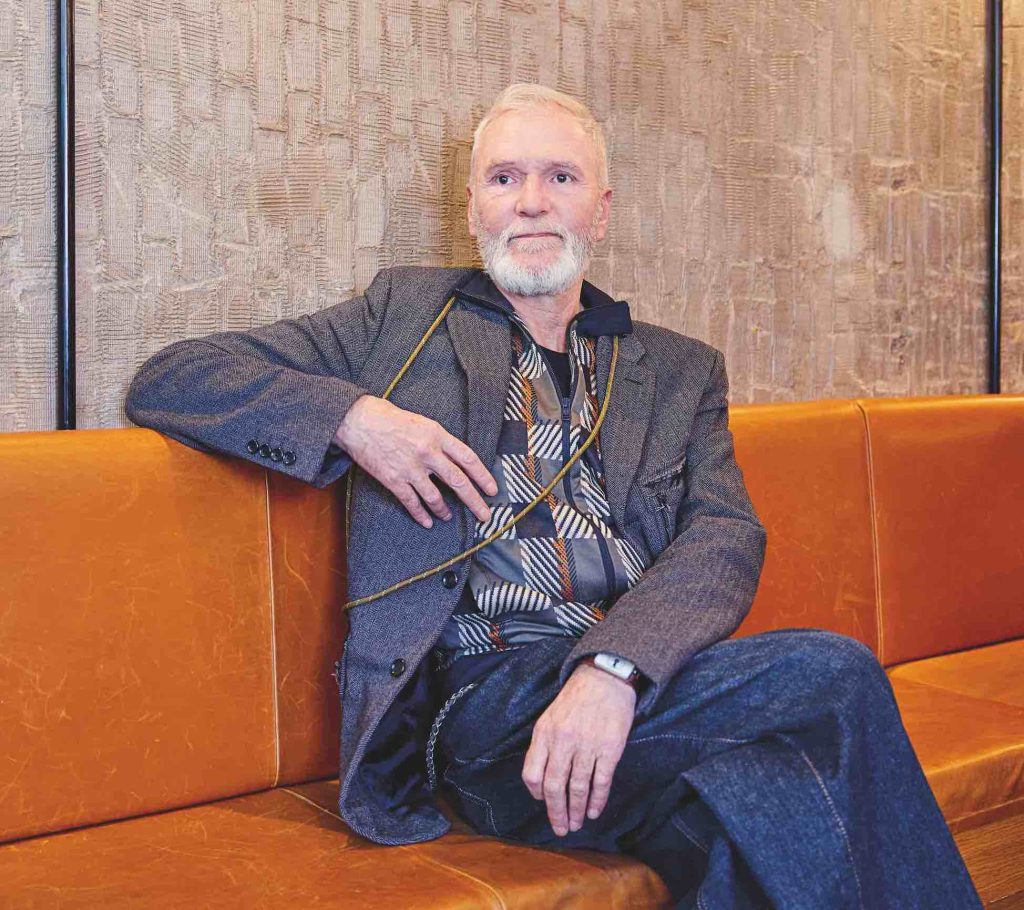

Portrait d'illustration par Pierre et Gilles

Paul B. Preciado remonte dans ses souvenirs, la première fois qu’il entend le mot “virus”, nous sommes en 1982. À la télé, on parle d’un “cancer gay”, il a 12 ans et vit son enfance dans la ville très catholique de Burgos, dans le nord de l’Espagne. Dans son nouveau livre, Dysphoria Mundi (Grasset), sorti simultanément en France et en Espagne, le philosophe écrit, quarante ans plus tard : “Le virus était ça : la mort qui traquait les homosexuels et mangeait leur peau. 'C’est ce qui arrive aux dégénérés', a dit mon père.”

À lire aussi : "Sans le porno, j'aurais craqué" : entretien avec Didier Lestrade

Dégénérés, donc infectés : ce spectre de la mort et de la maladie, physique ou mentale, qui colle à la peau des existences queers, n’est évidemment pas nouveau. Depuis plusieurs décennies, le philosophe le déconstruit, l’exorcise et le politise. Dans son premier livre, le Manifeste contra-sexuel, éloge du désir et des sexualités dissidentes publié par l’ami Guillaume Dustan en 2000, la maladie, plus lointaine, semblait une ombre portée sur quiconque désirait autrement et incarnerait la résistance contre-sexuelle à venir. Dans Testo Junkie, où il décrivait sa prise de testostérone, le choc érotico-amoureux de sa rencontre avec Virginie Despentes et la mort de Dustan, la maladie devient un diagnostic, un verdict clinique dans lequel son propre processus de transition se voit enfermé : celui d’une “dysphorie” de genre ou d’une addiction au Testogel. Dans Je suis un monstre qui vous parle, publié à partir d’une conférence donnée en 2019 devant un parterre de 3.500 psychanalystes, la dysphorie venait hanter le terme même de “monstre” pour dire l’incapacité de la psychanalyse à s’émanciper du régime de la différence sexuelle et de la transphobie encore inhérente à ses théories.

Du sida au covid

Entretemps, Paul B. Preciado s’est fait un nom parmi les penseurs de notre modernité. En mars 2020, un autre virus le contraint à réexaminer le sujet, une maladie qui ne serait plus réservée aux déviants ou aux corps subalternes. Depuis Wuhan, en Chine, le covid se répand un peu partout à une allure folle. De nouvelles mesures de restriction de la liberté de circulation, voire d’enfermement, jamais mises en place à de tels niveaux, nationaux et mondiaux, se propagent. Elles assignent à résidence y compris ceux qui, jusque-là, n’avaient jamais vu leur liberté de circulation entravée. Revenu à la hâte en France du Canada, Paul B. Preciado doit comme tout le monde suspendre ses déplacements, et interrompt l’écriture de son texte Œdipe roi, une réponse théorique aux critiques formulées par les détracteurs de Je suis un monstre qui vous parle.

Lorsque le premier confinement démarre, il se sait déjà infecté et malade. Malgré sa fièvre, il affûte ses outils critiques depuis son appartement de Ménilmontant, à Paris, dans lequel il vient d’emménager. Il lui faut se saisir de ce moment de “mutation épistémique”, raconte-t-il aujourd’hui autour d’un thé dans un bar du quartier. Il commence alors l’écriture de Dysphoria Mundi. “Tout ce que j’avais fait et écrit dans ma vie m’a amené à comprendre ce moment comme un temps fort d’un processus qui avait commencé avec le sida. J’avais traversé l’épidémie en tant que lesbienne, activiste alliée et infirmière de mes amis qui mouraient autour de moi. J’avais été épargné.”

"J’ai réalisé l’énorme richesse qu’on avait créée à l’époque du sida. On était une communauté très soudée."

Dans les jours qui suivent son infection au covid, ses symptômes s’aggravent brusquement. Il perd momentanément la vision d’un œil, ce qui l’oblige à se rendre à l’hôpital. “Lorsque je suis tombé malade du covid et que j’ai vu mourir à l’hôpital la personne à côté de moi, j’ai réalisé l’énorme richesse qu’on avait créée à l’époque du sida, confie-t-il. On était une communauté très soudée. Quand le covid est arrivé, je me suis dit : il n’y a plus personne. Comme s’il y avait eu un approfondissement des techniques néolibérales de destruction des liens politiques depuis la fin des années 1990.”

Pour le philosophe héritier de Michel Foucault et de Jacques Derrida – il avait d’ailleurs suivi les cours de ce dernier dans les années 1990 à New York –, le covid signe la propagation d’un processus de gestion de la vie qui touchait jusqu’alors principalement les existences sur lesquelles il écrivait déjà : les vies queers, racisées, ouvrières ou migrantes, les corps subalternes, subissant l’enfermement ou l’exploitation au sein des infrastructures du capitalisme moderne. Plus encore, l’événement mondial révèle selon lui une radicalisation de ce qu’il avait déjà défini sous le terme de “capitalisme cybernétique”. Car le confinement est aussi l’achèvement d’une bascule vers “un grand enfermement numérique”, soit la virtualisation accélérée de nos rapports de production, de nos sociabilités et de nos relations de désir. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un livre sur le covid, Dysphoria Mundi se sert du virus comme d’une clef pour saisir l’architecture complexe des nouvelles formes de domination décortiquées.

Dysphoria mundi, l'expérience d'un trouble

Subvertissant le terme clinique de “dysphorie” pour lui adjoindre celui de monde, la “dysphoria mundi” est donc à comprendre comme l’expérience d’un trouble non seulement dans la binarité de genre, mais plus globalement dans un monde de plus en plus ravagé par des catégories binaires inaptes à protéger et à cultiver la vie. Plus explicitement écolo qu’auparavant, l’auteur y évoque ainsi la manière dont l’émergence de catégories dans l’histoire coloniale et capitaliste, notamment celles d’espèce, de race, de genre, de sexe et de sexualité, “ont servi à légitimer la destruction de l’écosystème et la domination de certains corps sur les autres”. La “dysphoria mundi” serait alors la “résistance d’une grande partie des corps vivants de la planète à être subalternisés”. Autant de grains de sable, de virus, en somme, dans un système binaire au bord de l’implosion.

Les personnes queers ou trans seraient-elles donc plus à même d’incarner cette puissance virale de transformation ? “Ce n’est pas un livre sur la question trans. Je n’ai jamais écrit un livre autant dédié à tout le monde”, répond-il. Très conscient de la tendance à vouloir tout cristalliser autour d’identités fixes, à les ériger en “totem hyperbolique”, il précise : “Je ne veux pas indiquer une collection d’identités potentiellement révolutionnaires. À partir du moment où tout corps vivant devient un objet d’acharnement politique, il est par la même occasion le lieu dans lequel la révolution, la dissidence, devient possible.”

"Il est comique qu’en pleine débâcle éco-capitaliste, dans un contexte de violences patriarcales, la préoccupation des féministes réactionnaires soit les personnes trans."

Il constate néanmoins que l’un des lieux d’acharnement par excellence concerne justement les vies trans. En témoignent les multiples déclarations et tribunes récentes produites par des réacs en tout genre, parfois se disant féministes – “de gauche à droite, on peut tirer l’éventail” – à l’offensive contre une nouvelle menace virale brandie : une “épidémie de transgenres”… Dans leurs craintes de voir trembler de fièvre queer les identités binaires dans les nouvelles générations, le philosophe lit les soubresauts d’un vieux système pour échapper à son propre effondrement. “Il est comique qu’en pleine débâcle éco-capitaliste, dans un contexte de violences patriarcales, la préoccupation des féministes réactionnaires soit les personnes trans. Pourquoi les féministes conservatrices et les fascistes ont-ils si peur de nous, de nos corps, de notre désir ? C’est ça, la dysphoria mundi”, développe-t-il.

À lire aussi : "Loi transgenre" votée en Espagne : une avancée historique, et un exemple à suivre

Face au retour des fascismes dont il analyse l’épanouissement durant la pandémie au cœur de nos démocraties néolibérales, il oppose donc l’urgence d’opposer des pratiques de liberté susceptibles de court-circuiter et de réparer le monde dont nous héritons, aussi abîmé soit-il. Aussi, Paul B. Preciado souhaite mettre à profit sa visibilité en multipliant les lieux d’intervention, du cadre feutré du musée Beaubourg, à Paris, où il a organisé en tant qu’invité intellectuel un “cluster révolutionnaire” en 2020, en passant par le monde plus controversé de la mode, dont il prédit d’ailleurs l’effondrement s’il ne se réforme pas rapidement. “La notoriété ne m’intéresse pas, assure-t-il néanmoins. L’important, c’est l’espace d’action qu’elle ouvre à une époque où les discours conservateurs et d’extrême droite occupent les réseaux et les médias.” Actuellement affairé à la reprise de son texte Œdipe roi, après l’écriture d’une lettre ouverte à l’intention des féministes transphobes, il est plongé dans le montage de son premier film, réalisé pour Arte autour de la figure trans d’Orlando, le personnage éponyme du roman de Virginia Woolf.

Paul B Preciado, à nos désirs

À l’instar de la contre-sexualité qu’il théorisait dans les années 2000, la “dysphoria mundi” se réalise aussi dans un changement de nos manières de désirer, d’aimer et de faire l’amour. À propos de sa famille, “conservatrice et catholique, marquée par la violence de la guerre civile et du régime de Franco”, et de ses parents, qui “croyaient que leur fonction paternelle consistait à refuser et à discipliner [s]a dissidence de genre et sexuelle”, le philosophe qui vient de dépasser la cinquantaine évoque un “long travail d’ouverture et de transformation” : “La vraie tâche consiste à guérir les blessures que le régime patriarcal a laissées sur nous. Aujourd’hui, notre sentiment partagé est que la culture normative nous a privés de la possibilité de nous aimer. Maintenant, nous profitons au maximum du temps qu’il nous reste.”

Amoureux, justement, il continue de lire dans le désir le moteur même de nos émancipations, ainsi que la possibilité d’excéder les catégories et les binarités qui nous sont imposées. “Rien n’est plus politique et plus révolutionnaire que le désir. Le problème est que les langages de la psychologie et de la pornographie ont capturé l’expérience de l’amour et ont essayé de la psychologiser, de la privatiser, de la réduire au domaine du couple hétérosexuel et de la famille. En ce sens, l’expérience trans est fascinante, car elle dynamite toutes les conventions normatives de l’amour et de la sexualité.” Il conclut en évoquant la mise en action amoureuse de sa philosophie : “Je suis amoureux d’une personne non-binaire. Nous ne sommes ni gays ni hétéros, nous avons l’expérience lesbienne, gay et trans, et nous cherchons à inventer une façon non hétéro-patriarcale et non-binaire d’aimer. C’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.” ·

À lire aussi : Paul B. Preciado : "J’invite les gays à brancher la machine révolutionnaire"