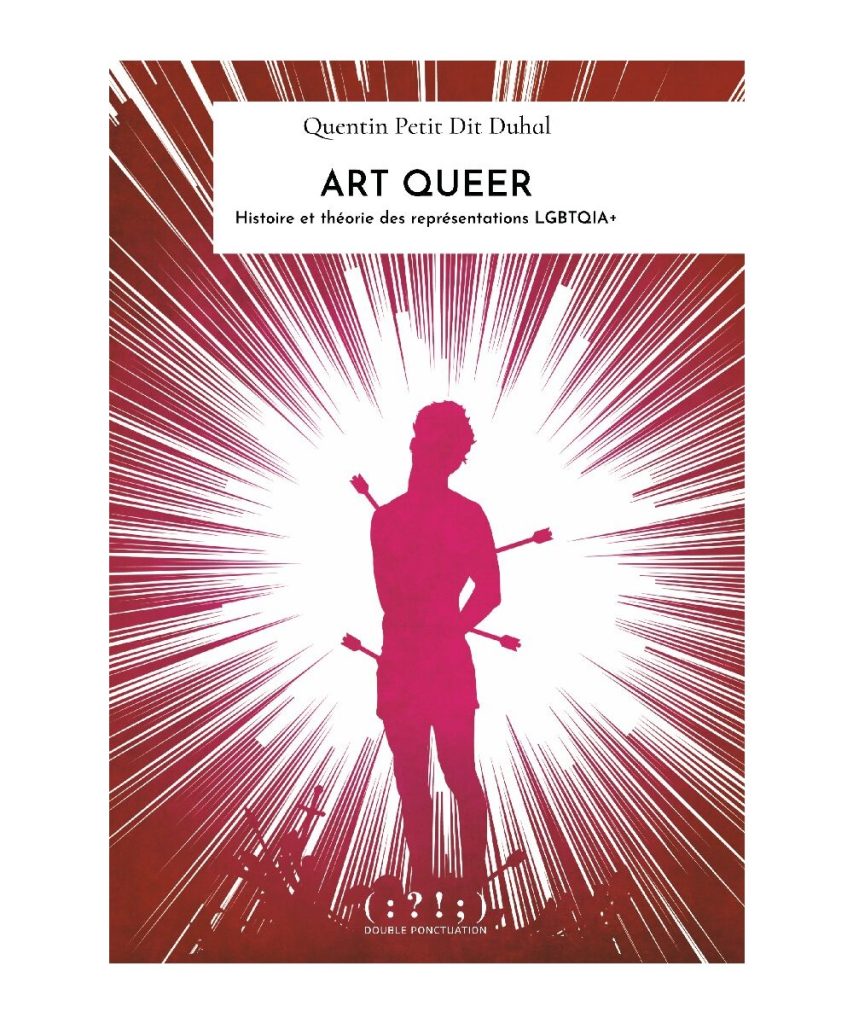

Par Quentin Petit Dit Duhal, l'auteur du livre Art queer. Histoire et théorie des représentations LGBTQIA+, paru en 2024 aux éditions Double ponctuation.

Si l’espace public est loin de constituer un terrain neutre, les questions d’égalité et de discrimination y tiennent une place importante. Dans Art queer. Histoire et théorie des représentations LGBTQIA+ (éditions Double ponctuation), j’examine ainsi les relations qu’entretiennent les artistes avec la notion de visibilité – en particulier communautaire.

À lire aussi : Gay, lesbienne… sans étiquettes, pas de fierté !

La place que les personnes LGBTQIA+ occupent dans l’espace public étant d’abord clandestine et nocturne – l’histoire des vespasiennes (1830-1980) montre par exemple à quel point les urinoirs publics sont devenus des lieux de liberté et de rencontres homosexuelles –, la visibilité queer se construit peu à peu après la Second Guerre mondiale. Dans le contexte de la guerre froide, le maccarthysme – politique de répression anticommuniste menée de 1950 à 1954 aux États-Unis – met en place, entre autres, des enquêtes judiciaires et policières sur tout individu présumé représenter une menace pour la nation, incluant les personnes homosexuelles, considérées comme des malades mentaux susceptibles de céder aux pressions de l’URSS. Ces conditions amènent alors les artistes à penser de nouvelles stratégies pour vivre leur sexualité, et en donner traces dans leurs œuvres sans pour autant être inquiétés. L’historien de l’art Jonathan Katz, cofondateur du mouvement Queer Nation, parle par exemple d’"encodage" : des signifiants queers seraient cachés dans les œuvres d’artistes gays, ce qui leur permettrait de rester dans le placard et en sécurité. Néanmoins, la fin des années 1960 marque une période de transition de l’ombre à la lumière pour des personnes LGBTQIA+ dans l’espace public, tout en restant encore hors la loi.

Sortir du placard

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les vies des personnes LGBTQIA+ sont, comme souvent aujourd’hui encore, vulnérables et précaires – rappelons que les personnes homosexuelles ont été considérées en France comme un "fléau social" depuis l’amendement Mirguet, en juillet 1960, jusque dans les années 1980 ; et qu’il faut attendre 1973 pour que l’homosexualité soit retirée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Aux États-Unis, les personnes LGBTQIA+ sont également victimes de contrôles et de violences policières : ce sont les interventions des forces de l’ordre pour interdire, entre autres, le travestissement dans des bars gays qui conduisent aux révoltes du Compton’s Cafeteria Riot de San Francisco en 1966 – portées par des travailleur·ses du sexe, des personnes transgenres et homosexuelles dans le quartier du Tenderloin –, ainsi que les révoltes de Stonewall à New York en 1969 – où plusieurs drag queens sont alors en première ligne, telles que les travailleuses du sexe transgenres Sylvia Rivera et Marsha P. Johnson. Il s’agit d’une sorte de coming out générationnel, c’est-à-dire que ces événements permettent de rendre public des sexualités non héteronormatives tout en rejetant la honte produite par le système social.

Le terme "come out" devient ainsi le slogan d’une affiche diffusée par le Gay Liberation Front, qui appelle à rejoindre une marche commémorant le premier anniversaire des révoltes de Stonewall – un rassemblement qui allait devenir la première Pride. Cette affiche présente une photographie de Peter Hujar, réalisée sur la demande de Jim Fouratt, qui était alors son amant et l’un des fondateurs du Gay Liberation Front. Fouratt et Hujar ont rassemblé pour la photographie dix-sept membres du groupe, hommes et femmes, sur Wooster Street dans le Lower Manhattan. Iels se tiennent au milieu de la rue, courant le bras levé, jubilant et montrant de l’affection. Si les modèles sont cisgenres, jeunes et blancs, Jim Fouratt affirme pourtant qu’il n’y a pas eu de sélection de la part du photographe : les personnes présentes sur l’image sont celles qui ont choisi d’y figurer. L’absence de personnes racisées, transgenres ou de drag queens montrerait donc le caractère intersectionnel des discriminations et le danger pour ces personnes de s’exposer en public.

Contaminer la rue

Les revendications politiques portées par les LGBTQIA+ se heurtent cependant à l’apparition de l’épidémie du sida, les premiers cas étant identifiés en 1981 chez des hommes homosexuels aux États-Unis. Y compris dans le monde de l’art, les décès d’individus, d’ami·es et de connaissances, souvent très jeunes, sont des expériences récurrentes pour la plupart des survivant·es. Dans ce climat d’urgence existentielle et de course contre la montre, les personnes atteintes du VIH doivent faire face à l’inaction des pouvoirs publics dans les premières années, et à leur manque de considération pour les personnes homosexuelles, racisées, et toxicomanes qui sont les premières touchées. Dans un contexte politique qui connaît un élan conservateur et un retour à l’ordre moral, particulièrement avec les gouvernements de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux États-Unis, la lutte contre l’épidémie du sida suscite un activisme culturel qui refuse la séparation entre l’art et la vie sociale.

Parallèlement aux expositions de Group Material et des performances des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, des productions graphiques, et notamment des affiches, emploient des images et des slogans percutants. Un des slogans les plus célèbres a été inventé par le collectif américain Silence=Death Project, fondé en 1985 et composé de six artistes homosexuels – Avram Finkelstein, Brian Howard, Oliver Johnston, Charles Kreloff, Chris Lione et Jorge Socarras. Ce dernier crée en 1987 une affiche destinée à être collée dans les rues de New York, composée du fameux slogan "SILENCE = DEATH" et d’un triangle rose. Évitant d’exposer des corps individuels qui prétendraient à représenter le collectif, ce motif établit une comparaison entre l’holocauste – le triangle rose est porté par les homosexuels dans les camps nazis – et l’inaction du gouvernement. Il est repris par Act Up, que Silence=Death Project a rejoint à sa création en 1989 pour devenir le groupe Gran Fury jusqu’à sa dissolution en 1992.

À partir de ce moment, ces artistes détournent l’esthétique publicitaire comme une sorte de critique des médias en se réappropriant ses formes de communications, afin de donner une visibilité aux personnes atteintes du VIH, comme dans les affiches Kissing Doesn’t Kill réalisées en 1989 et collées sur des panneaux publicitaires de bus. Gran Fury les propose dans le cadre de l’exposition itinérante Art against AIDS : On the road, où il est exposé auprès de Robert Mapplethorpe et Barbara Kruger. S’inspirant d’une publicité de groupe de mode Benetton, Kissing Doesn’t Kill donne à voir trois couples qui s’embrassent, avec un premier hétérosexuel composé d’une femme blanche et d’un homme noir, un deuxième gay et un troisième lesbien. Ces affiches sont accompagnées de deux slogans : "Embrasser ne tue pas : la cupidité et l’indifférence tuent" et "La cupidité institutionnelle, l’inaction du gouvernement, et l’indifférence générale font du Sida une crise politique". Leur diffusion ne se fera évidemment pas sans censure ni vandalisme dans certaines villes où l’exposition est présentée.

Conclusion

Comme je le montre dans mon livre, des artistes interviennent ainsi dans l’espace public pour participer à la vie sociale, et poser collectivement la question des frontières entre la sphère privée et la sphère politique. Iels contribuent à reconfigurer les relations sociales et érigent un nouvel art face aux valeurs conservatrices d’une société excluante et violente. Les identités minoritaires sortent de leur confinement forcé et infiltrent l’espace public en mettant en dialogue le sida avec les citoyen·nes dans les années 1980-1990. Cette crise de l’épidémie du sida est d’ailleurs propice à des changements dans les stratégies de luttes, entre d’une part la volonté d’intégration, et d’autre part la critique des normes hégémoniques, avec l’émergence d’un nouvel activisme et des productions visuelles fortes qui l’accompagne. Les images qui s’inscrivent dans la lutte contre le sida font alors appel à la responsabilité des acteurs politiques et montrent une manière de vivre avec la maladie. Des premières manifestations dans l’espace public – ancêtres des Prides – à la lutte contre les discriminations et LGBTQIA+phobies les plus contemporaines, les artistes queers tiennent donc une place prépondérante dans la visibilité de leurs communautés et des enjeux critiques qu’elles portent.

À lire aussi : Aides, Act Up, Sidaction… 40 ans de combat contre le sida