Dans son livre Redéfinir la gestation pour autrui, Marie Dry constate que notre débat public sur la GPA stagne entre deux points de vue polarisés qui ignorent la richesse des travaux en sciences humaines et sociales. La doctorante en droit propose de prendre du recul pour repenser la question dans sa complexité.

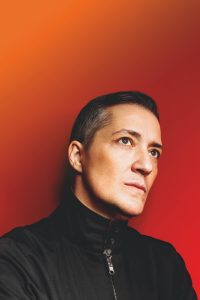

Doctorante en droit, Marie Dry travaille sur l’intersection du droit avec la sexualité et le genre. Du point de vue de la chercheuse, un élément saute aux yeux : en France, le débat public sur la gestation pour autrui (GPA) est privé des apports des travaux universitaires sur la question, bien plus riches et nuancés que les slogans qui s'affrontent. Avec la volonté de sortir des caricatures définitives, elle vient de publier à ce sujet un essai, Redéfinir la gestation pour autrui, aux éditions Double Ponctuation. Entretien.

À lire aussi : Annie Ernaux sur la GPA : "Porter l’enfant de quelqu’un d’autre est un choix"

- Pourquoi estimez-vous que le débat français sur la GPA est réducteur ?

Dans le milieu universitaire, il existe des travaux en droit, en sociologie ou encore en anthropologie qui discutent de ce qu’est réellement la GPA dans différents pays, des défis qu’elle pose, de ce qu’elle apporte… Ils proposent une perspective riche et nuancée, qu’on ne les retrouve pas dans le débat public. Au contraire, le grand public n’est confronté qu’à des discours simplistes qui se réduisent souvent à deux points de vue, diamétralement opposés et excessifs : d’un côté, une vision qui considère que la GPA doit être une liberté contractuelle sans restriction, de l’autre une dénonciation systématique de la GPA comme étant nécessairement une aliénation des femmes qui doit donc être interdite. Avec ce livre, qui se veut un ouvrage de vulgarisation scientifique, j’ai voulu apporter au public les complexités et nuances que l’on trouve sur le sujet dans la recherche universitaire.

- Les opposants à la légalisation de la GPA brandissent avant tout l’argument d’une exploitation du corps des femmes porteuses. N’est-il pas infantilisant et sexiste de ne pas reconnaître à celles-ci leur libre arbitre ?

Au-delà du paradoxe qui consiste à défendre les droits des femmes porteuses en prenant la parole à leur place, il s’agit de discours protectionnistes et paternalistes qui participent à polariser la question. Ils invalident effectivement par avance le consentement des personnes qui portent un enfant pour autrui, invisibilisent leurs expériences et posent comme principe universel que nulle ne pourrait consentir vraiment librement à une GPA. Derrière ces discours, il y a une assise idéologique qui pose la maternité comme quelque chose de sacré, et postule que les femmes sont destinées à être mères, qu’elles le désirent nécessairement, en conscience ou non. Mais, pourquoi ne pourrait-on pas admettre que des femmes peuvent consentir à être enceintes, à porter un enfant, sans vouloir pour autant devenir mères ? Pourquoi est-ce que cela dérange autant ?

À lire aussi : "C’est la clandestinité qui fait la précarité" : paroles de femmes porteuses

- Le droit actuel, que questionne la GPA, demeure-t-il très hétéronormatif/patriarcal ?

Il est intéressant de voir ce que dit le droit de notre société, et comment il interagit avec elle. Effectivement, la GPA n’entre pas dans les cases du droit actuel de la famille, qui conserve un véritable ancrage hétéronormatif et patriarcal. Alors, le droit essaie d’encadrer cette pratique afin de pouvoir maintenir les normes préexistantes de la famille et de la reproduction hétérosexuelle, basée sur le mariage et une procréation par coït. Par exemple, il y a dans le monde des lois qui autorisent la GPA aux seuls couples mariés et hétérosexuels, ce qui permet à ces derniers de garder le secret autour de la pratique, de ne pas expliquer à leurs enfants leur histoire de procréation. Ce faisant, le droit réitère la norme procréative et renforce les cadres préexistants. Ainsi modulée, la GPA perd de son caractère disruptif.

- Pourquoi définissez-vous la GPA comme une pratique queer ?

Parce qu’elle déstabilise et remet en question ce qui est "normal", ce qui est "acceptable" et ce qui ne l’est pas. Elle dérange, elle envoie valser les binarités. Bien sûr, il existe des façons assez normalisées de recourir à une GPA – comme dans mon exemple d’un couple hétérosexuel qui garde le secret. Mais dès lors que l’on sépare la grossesse de la maternité, cela remet en question des représentations profondément ancrées sur la "destinée biologique" des femmes. Je pense qu’il faut questionner l’inconfort que cela produit, comprendre pourquoi la GPA met tant de personnes mal à l’aise.

À lire aussi : GPA : pour un débat éthique, le legs précieux d'Elsa Cayat

- Questionner directement cet inconfort permettait de donner un peu de consistance au débat ?

À vrai dire, si l’on veut faire avancer le débat, il faut déjà qu’il y en ait un ! Nous sommes face à deux positions polarisées, incapables de discuter, et pourtant il y a des aspects de la GPA et des défis qu’elle pose sur lesquels il faut vraiment se pencher. Pour faire avancer les choses, je pense qu’il faut être capable de mieux comprendre la GPA, de s'informer sur cette pratique qui existe déjà et continuera d’exister ! À ce titre, il me semble qu’il est crucial de s’intéresser aux témoignages des personnes concernées. Il faut les lire, les écouter : il y a une vraie richesse dans la compréhension de leurs vécus. D’ailleurs, elles ne chantent pas toujours une ode à la GPA, c’est aussi cela qui est intéressant.

- Pensez-vous qu’entrer dans ce débat par droit peut contribuer à le faire avancer ?

Le droit est un outil fort, qui peut participer à faire certaines questions dans nos sociétés. Il amène à se poser des questions telles que "qui va-t-on protéger ?", "comment ?"… On ne peut pas faire sans et il a, je le pense, un rôle essentiel à jouer dans la question des droits des enfants nés par GPA. Mais il est vrai que c’est un outil difficile à manier, et encore très ancré dans des normes patriarcales et hétéronormées. On a tendance à ne pas vouloir trop le bousculer, comme on l’a vu lors de la révision de la loi de bioéthique en 2021 avec l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, où un mode de filiation spécifique a été créé, en quelque sorte, pour ne pas déranger les autres. Pourtant, je pense qu’il va falloir faire ce travail de bousculer les cadres traditionnels !

À lire aussi : GPA pour toustes : il est temps d'avoir un débat éclairé !

Crédit photo : Shutterstock