[Article à retrouver dans le magazine têtu· de l'hiver] Dans le punk, les gouines ont trouvé non seulement une esthétique, mais surtout un espace d'expérimentation libératoire où personne ne râle quand elles gueulent sur le patriarcat.

Elles sont sales, elles portent des débardeurs et des vestes canadiennes, elles se foutent torse nu, miment des pipes sur des dildos qu'elles coupent méchamment sur scène. Bref, elles sont gouines et font du punk. Le groupe Tribe 8, dont le nom est un jeu de mots sur la pratique des ciseaux, a sévi sur la côte ouest des États-Unis entre 1991 et 2005, multipliant les offenses au pénis sacré. "Quand tu les vois découper un godemichet sur scène, tu exultes, c'est jouissif, commente l'artiste espagnole La Rata, autrice de l'ouvrage illustré Give it to me (Flammarion) sur les meufs dans la musique, traduit en français par Virginie Despentes. En tant que queer, le punk c'est le kiff absolu. Tu peux sauter, crier, exprimer à la fois toute la colère et toute la joie d'être qui tu es, sans retenue." Ce sont aussi des crêtes, des mulets, des cheveux teints, des maquillages exagérés, des Doc Martens, des piercings, du jeu avec les codes du genre… bref, quoi de plus lesbien ?

C'est dans les années 1970 qu'une vague de meufs énervées a commencé à déferler sur le rock, jusqu'ici très mascu. Fini les girl groups pop des années 1960, place aux Runaways, des adolescentes (dont la queen Joan Jett) qui n'ont qu'une envie : explorer leur sexualité. Le punk se hisse sur le rythme du hard rock et la lubricité du glam rock, et les femmes en voient vite l'intérêt. En 1977, X-Ray Spex commence son morceau "Oh Bondage ! Up Yours!" par une déclamation : "Certains pensent que les petites filles sont là pour être regardées mais pas entendues. Moi je pense que je ne vous laisserai pas me bâillonner !" Et les lesbiennes adorent.

À la suite des L7, le style 100 % féminin "riot grrrl" grouille de musiciennes lesbiennes ou bi (Bikini Kill, Le Tigre, The Bags…), alors que le courant queercore unit des groupes totalement lesbiens. "Les femmes ont tout révolutionné, appuie La Rata. D'un coup, on voyait à la télé britannique la guitariste de L7 arracher son jean et rester en culotte à l'antenne. L'énergie que ces meufs amènent est folle et en adéquation avec nos luttes quotidiennes." La plupart des formations ne dépassent pas le stade de la scène locale, mais qu'importe : on joue dans des squats, des centres LGBTQI+, des bars lesbiens… et ça suffit bien.

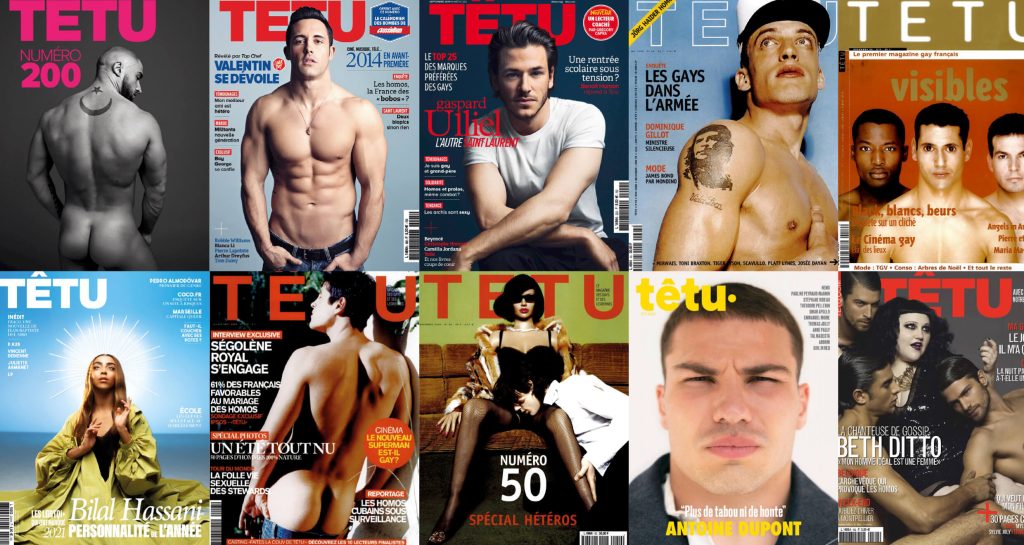

Outre Tribe 8, quelques groupes accèdent néanmoins à une certaine notoriété, comme The Butchies (évidemment composé de butchs) ou Team Dresch. Mais le plus connu reste Sleater-Kinney, formé en 1994. Le succès n'empêche pas de rester punk : "Je ne suis pas intéressée par la culture mainstream, affirmait encore en janvier 2024 Carrie Brownstein, la chanteuse et guitariste, au magazine Them. On appartient aux marginaux, aux gens chelous." Influence des rockeuses queers Beth Ditto (Gossip) et St. Vincent, Sleater-Kinney a même fait une apparition dans la troisième saison de The L Word en 2006. Normal, la plupart de leurs chansons traitent de ruptures et de cul…

Radicalité politique et artistique

"Le punk est insolent, impactant, déjanté et obstiné. La scène que j'ai connue était sauvage, rebelle, se souvient Michelle Tea, qui raconte dans ses livres le milieu queer underground du San Francisco des années 1990. Les gouines se sont élevées contre une société brutale, hétéronormée, rongée par le capitalisme. Ce monde était un poison pour elles, c'est pourquoi elles ont créé leur propre espace." Aujourd'hui comme hier, se dire punk, "c'est proclamer sa résistance à ces valeurs de merde".

"Nous les gouines, on est douées pour la colère, s'amuse La Rata en lançant un clin d'œil. Nos voix sont étouffées dans la sphère publique, alors quand on trouve un trou où s'exprimer, on s'y engouffre." Radical, le queercore s'oppose à la frange de la communauté LGBTQI+ qui prône l'assimilation, l'intégration. "Ils disent : « Je suis comme toi, il se trouve simplement que je suis gay, je veux avoir une vie normale, un travail sympa, une belle maison… », raille Michelle Tea. Nous, on voulait détruire cette société qui nous rejetait. On ne voulait pas que notre identité queer soit acceptée, on voulait en faire une arme. Pourquoi perdre du temps à essayer de convaincre les gens qu'on mérite d'être traité comme n'importe quel être humain ?"

La radicalité politique est consubstantielle du mouvement punk : on est anti-capitaliste, communiste, anarchiste, féministe radicale, etc. "Il pointe les sujets qui dérangent, il est là pour choquer, pour emmerder le monde, notent Les Vulves assassines, groupe français d'électro-punk-rap que l'on croise dans toutes les manifs de gauche. On a appris à être sages, polies et bien soignées. Au contraire, le punk est crasseux, revendicatif."

Au moment où le courant queercore se développe, la communauté gay est ravagée par l'épidémie de sida et victime de l'homophobie de la société. "On était convaincus qu'il n'y avait pas de futur. On était queers, on ne voulait pas de nous, et on pensait que tous nos amis allaient mourir du sida", détaille l'autrice Michelle Tea. Encore aujourd'hui, on retrouve cet état d'esprit dans les paroles du groupe français d'électro-trash pop Camion Bip Bip et sa chanson "F*CKKK", sortie en juin pendant les élections législatives : "Plus de place pour exister, freaks, PD, racisé·es et toujours le poing levé."

L'essence du mouvement, c'est la débrouille, le "do it yourself" (DIY) : "C'est l'indépendance, souligne La Rata. Pas besoin de label ou d'éditeur. Tu n'as besoin de rien, et c'est extrêmement puissant dans un monde où on a l'impression que sans thunes, on ne peut rien faire." Le punk repose sur des réseaux de potes, quelques lieux plus ou moins légaux, des fanzines, etc. Ainsi les neuf numéros de la revue canadienne J.D.s, écrite par G. B. Jones, la batteuse du groupe Fith Column, et le réalisateur gay Bruce LaBruce, dressent un panorama de la scène queercore de la fin des années 1980. On y trouve des pochettes, des photos, des collages, des poèmes, etc. Certaines parutions se transforment en label, comme Outpunk, toujours sous le signe de l'indépendance et de la débrouille.

Tradition de la contre-culture américaine, la presse underground permet de publier des œuvres que refuseraient les circuits traditionnels. Ainsi, à partir de 1991, Diane DiMassa peut faire paraître à San Francisco son comics Hothead Paisan : Homicidal Lesbian Terrorist, récit jouissif d'une sorte de Robin des bois lesbien trucidant littéralement le patriarcat. L'autrice illustra d'ailleurs la fameuse scène de découpage de godemichet par Tribe 8.

Débrouille, violence et sexe

"Mais le punk, c'est avant tout un état d'esprit, pas une norme musicale ou esthétique. Ce n'est pas forcément une base guitare-basse-batterie-voix saturée, ni la crête verte et le futal à carreaux, assurent les Vulves assassines. On peut très bien faire de la flûte traversière en jupe plissée et être super punk." En 1994, Michelle Tea crée le collectif Sister Spit avec la réalisatrice Sini Anderson, à qui on doit notamment The Punk Singer, un film sur le groupe Bikini Kill. Sur scène, avec d'autres poétesses queers, elles déclament des textes, on appelle ça du spoken word, et c'est punk !

"On a lancé une scène ouverte queer, raconte Michelle Tea. J'avais fréquenté tous les équivalents hétéros, et il n'y avait jamais qu'une poignée de queers. On voulait simplement créer notre propre monde… et on l'a fait." Dans cette bulle, les lesbiennes peuvent enfin s'exprimer. Ainsi l'écrivaine américaine Dorothy Allison, disparue le 5 novembre 2024, veut montrer cette Amérique profonde, précaire et rurale de Caroline du Sud dans laquelle elle a grandi, et exprimer toute sa colère de prolo blanche ("white trash") et gouine. Le punk est le terreau idéal pour l'exprimer. En parallèle, l'autrice éditait des fanzines lesbiens, dirigeait une librairie et une banque de crédit féministes, tout en vivant au sein de communautés de femmes.

Toutes évoluent dans une atmosphère humide, trash, crue que Michelle Tea décrit dans Valencia : du cul, de la sueur, du fist et des brûlures de cigarette. On découvre le San Francisco des poétesses, des parias, des marginales, "toutes ces meufs pro-sexe, leurs esclaves et leur cuir". "Le sexe n'était pas que du sexe, c'était un cri du cœur, une prise de position. On voulait choquer, développe l'autrice. Parce qu'on était nous-mêmes, on était traitées comme des monstres. On a simplement embrassé cette nature et on en a tiré énormément de plaisir. On était de magnifiques monstres." Avec la leader de Tribe 8, Lynn Breedlove, elles se retrouvent d'ailleurs dans le documentaire Mutantes de Virginie Despentes, consacré au féminisme pro-sexe. Aujourd'hui, on retrouve ces affirmations avec le groupe londonien Dream Nails ou les Américaines de Cheap Perfume.

Valencia ne cache pas la part d'ombre de ces expérimentations, comme les overdoses qui ont emporté beaucoup des connaissances de l'autrice. "À l'époque, on voulait tellement échapper à cette société qui nous jugeait qu'on ne se permettait d'émettre aucun jugement quand bien même c'est parfois nécessaire pour éviter les dérives, concède Michelle Tea. Le chemsex, le cruising, les backrooms, le BDSM… les gouines voulaient tout tenter." Oubliant parfois que, en dépit de ce qu'affirme le slogan, il y a bel et bien un futur.

À lire aussi : Rebeka Warrior : "Trop lesbienne ? Trop niche ? Rien à secouer"

Crédit photo : Samuel Lahoz