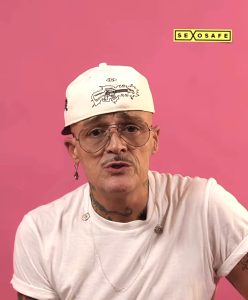

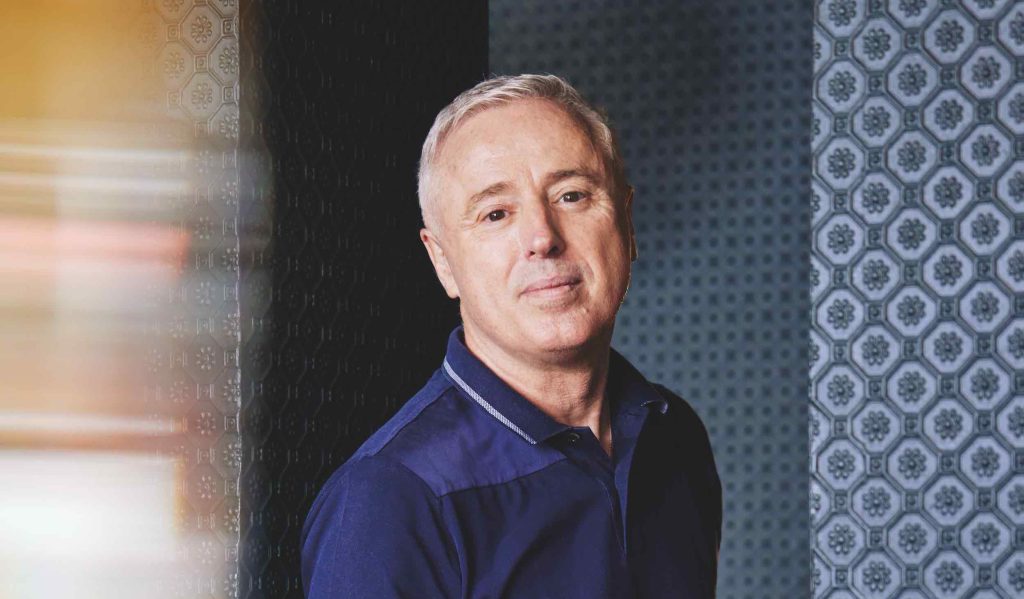

[Interview à retrouver dans le magazine têtu· du printemps] Pourquoi est-il important d'aborder la santé gay dans sa dimension communautaire ? Entretien avec le Dr Michel Ohayon, fondateur du 190, et le Dr Thibaut Jedrzejewski, directeur médical de ce centre de santé sexuelle parisien qui fête cette année ses 15 ans.

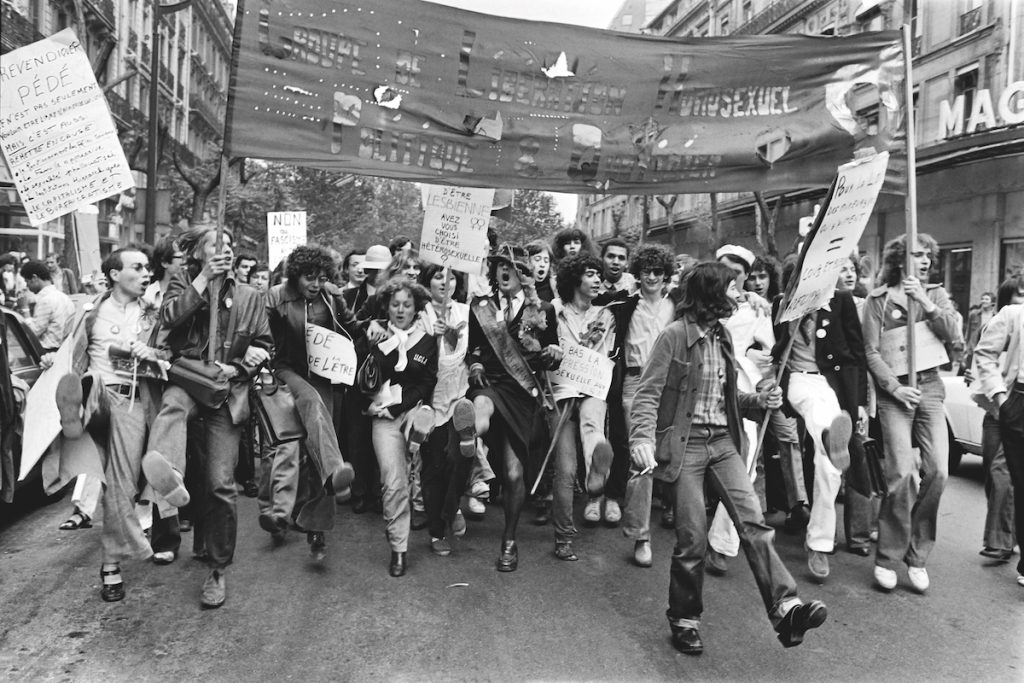

Photographie : Arthur Gau pour têtu·

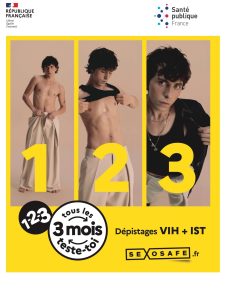

Le 1er février 2010 ouvrait à Paris le tout premier centre de santé sexuelle d'approche communautaire : Le 190, situé dans le 11e arrondissement. Son objectif était alors de faire baisser l'incidence de l'épidémie de VIH/sida chez les hommes gays. En complément du TaSP ("traitement comme prévention") et du traitement post-exposition (TPE), les quinze dernières années ont vu l'arrivée de la PrEP, mais aussi l'essor du chemsex. Le 190 poursuit sa mission et accompagne près de 4.000 personnes par an.

À lire aussi : De La Grande Dame à François Ruffin, le sommaire du têtu· du printemps !

- Le 190 a bien grandi depuis 2010. Où en êtes-vous ?

Dr Thibaut Jedrzejewski : L'équipe compte 24 personnes, et nous sommes ouverts douze heures par jour. Il y a des médecins de plusieurs spécialités, des psychologues, des infirmiers, et des secrétaires formés. La porte d'entrée est plurielle : suivi VIH, dépistages du VIH et des IST, symptômes sexuels, demande de PrEP ou de TPE, consultations chemsex… À ce sujet, nous avons développé avec Le Spot Beaumarchais un parcours d'accompagnement renforcé communautaire (Parc) destiné aux chemsexeurs en difficulté. Mais la situation du 190 reste précaire et la question des financements demeure cruciale. Nous ne pourrions pas survivre sans le soutien de Aides.

- Dans quel contexte a été créé Le 190 ?

Dr Michel Ohayon : L'entrée dans les années 2010 a marqué une sorte de tournant. D'une part, commençaient à se faire connaître des outils de réduction des risques susceptibles de changer la donne dans la lutte contre le VIH. D'autre part, les sciences humaines et sociales se sont intéressées à la santé des minorités en fonction de leurs facteurs de vulnérabilité, en particulier à la santé gay. Alors que le suivi médical était morcelé en différents services, il était devenu évident que lutter contre le VIH, c'était à la fois prévenir, dépister et soigner la population gay, davantage exposée. Il fallait aussi que cesse l'apartheid entre personnes vivant avec le VIH et personnes séronégatives en assurant, dans le même lieu, le dépistage et le soin. Cela n'existait pas à l'époque.

- Cela suppose aussi de prendre en compte les pratiques sexuelles ?

MO : En 2010, grâce aux traitements, les personnes séropositives réinvestissaient leur sexualité mais celle-ci restait parfois compliquée. Ce sujet n'était pas abordé dans les approches purement médicales. Or les patients suivent mieux leur traitement s'ils vont bien et qu'ils s'envoient en l'air ! Et cette observance permet de contenir l'épidémie de VIH. En revanche, un gay séronégatif qui a des problèmes dans sa sexualité est plus à risque d'être exposé au virus. C'est pour cela que, depuis ses débuts, Le 190 adopte une approche pluridisciplinaire.

TJ : Nous avons conservé cette approche qui prône davantage le bien-être sexuel et les questionnements plutôt que de se centrer uniquement sur l'infectiologie. Les personnes peuvent venir pour un dépistage et, de fil en aiguille, on aborde ensemble différentes problématiques qui prennent en compte tous les aspects de la santé gay.

- Cette approche communautaire suppose donc une compréhension fine de la sexualité gay…

TJ : En tant que soignants concernés, nous avons une expertise mais nous avons aussi à cœur d'instaurer une relation de proximité et de cultiver la relation thérapeutique avec des consultations longues, où toutes les questions peuvent être abordées.

MO : Les patients gays viennent aussi parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer des soignants à qui ils n'auront pas besoin d'expliquer par le menu leur mode de vie. Cela nous permet en outre d'être à l'écoute des phénomènes émergents : nous avons par exemple été parmi les premiers à alerter sur le chemsex.

- Y avait-il des sujets abordés il y a quinze ans qui ne le sont plus du tout aujourd'hui ?

MO : Au début, nous avons créé la "consultation des maris", qui permettait aux personnes séronégatives en couple avec des personnes séropositives de venir poser leurs questions sur la prévention. C'était le moyen pour eux de déverser leurs angoisses au sujet de la santé de leur partenaire. Évidemment, avec le TaSP, cette consultation est moins d'actualité, tout comme la PrEP a changé la question de la réduction des risques chez les barebackers.

- Quels sont les défis de la santé communautaire ?

TJ : L'urgence est de déployer la prise en charge des complications du chemsex et le dépistage du cancer du canal anal. Mais c'est la pointe visible de l'iceberg. La partie immergée, c'est le surrisque majeur de troubles psy au sein de la communauté gay et bi, qui est mieux connu depuis une quinzaine d'années. Beaucoup d'hommes gays se sentent tristes, anxieux, seuls, mal dans leur peau… Personne ne nous apprend à gérer le rejet. Il y a une vraie réflexion à mener sur le poids de l'homophobie dans une société encore très hétéronormée et sur nos propres fonctionnements au sein de la communauté. Il faut aussi développer l'offre de soins en psychologie et en psychiatrie qui, comme en population générale, reste insuffisante.

MO : Le manque de soignants spécialisés en santé communautaire et VIH va devenir un enjeu dans les années qui viennent. Toute une génération va bientôt prendre sa retraite, et de nombreux patients vont se retrouver sans médecin compétent. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de former des internes et d'essaimer.

À lire aussi : Face au chemsex, la meilleure prévention c'est "aller-vers"