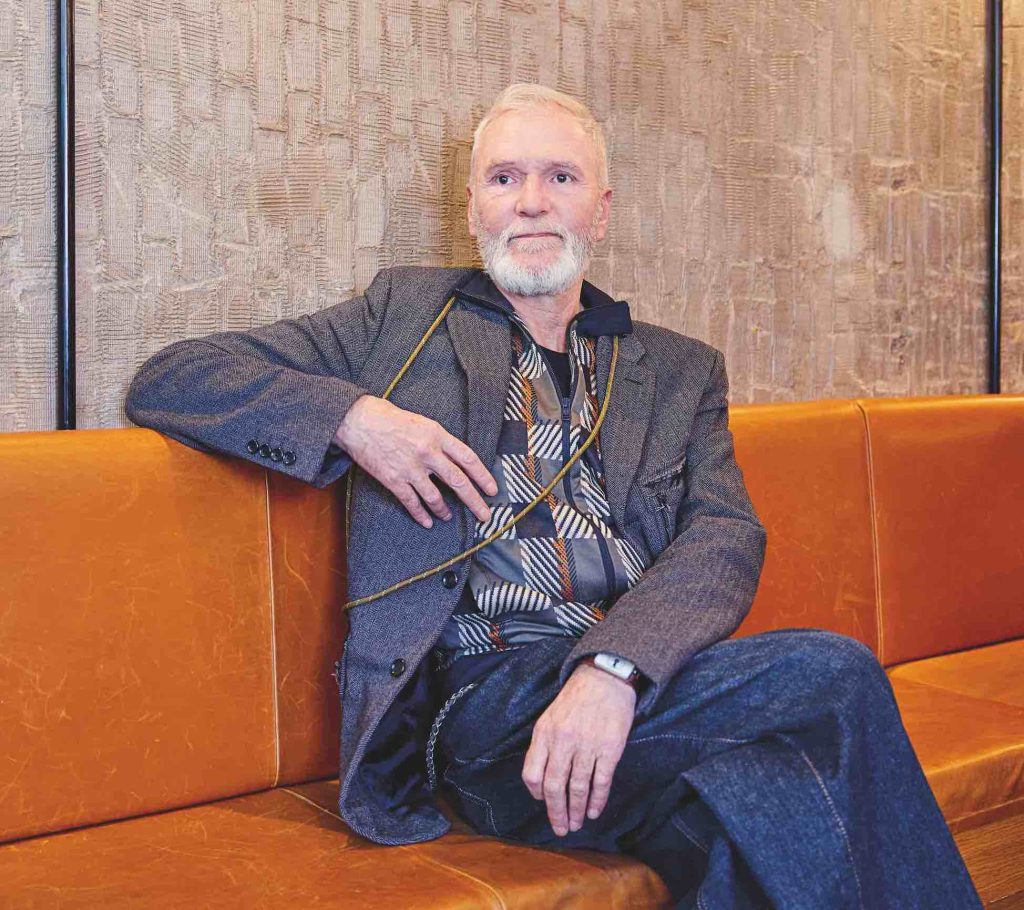

[PREMIUM] Son premier long-métrage, sélectionné à Cannes pour "Un certain regard", sort en salles le 20 février. Nous avons rencontré Etienne Kallos, réalisateur du film "Les Moissonneurs", un drame sud-africain sur la vie d'un adolescent afrikaner. Interview.

Premier long-métrage et deuxième sélection à Cannes. Après "No Exit" en 2006, son film de fin d'études, le réalisateur Etienne Kallos est revenu sur la Croisette en 2018 dans la sélection "Un certain regard", avec son film "Les Moissonneurs". Il sort en salles le 20 février 2019. Ce drame tout en tensions et en subtilité raconte l'histoire de Janno, jeune adolescent en proie avec ses désirs pour les garçons de son âge, dans une communauté reculée et très religieuse d'Afrikaners, ces immigrés européens installés en Afrique du Sud au XIXe siècle. Sa famille adopte Pieter, un jeune citadin sans-abri qui va chambouler son rapport au monde et aux autres. Le réalisateur fin et moustachu aux airs de dandy avait travaillé sur le très cul "Shortbus". Celui qui, selon ses propres mots, "ne serait rien sans l'industrie du cinéma français", nous a parlé d'amours contrariées, de la vie rurale et de bars gays parisiens.

"Les Moissonneurs" parle notamment d'attirances contrariées. Est-ce qu'il faut des histoires d'amours malheureuses pour faire un bon film ?

Non, pas forcément. Mais je ne veux pas cacher certaines duretés de la vie. J’ai créé ce triangle amoureux irrésolu entre Janno, Hennie et Pieter parce mon expérience d'homme gay m’a appris que les histoires de jeunesse sont impossibles. Janno a un désir secret dont il ne parle pas. Lorsque l’on est gay, on apprend par soi-même, dans le silence. Nos parents ne peuvent pas trouver des conseils appropriés à notre situation. Ces non-dits sont aussi inhérents à la culture protestante des personnages. Si j’avais eu une enfance plus heureuse, j’aurais sûrement créé un film plus joyeux.

Dans ton film, une réplique au sujet des Afrikaners résonne aussi beaucoup pour les LGBT : "Ne pas faire partie d'une communauté qui t'aime est une maladie". C'était volontaire ?

Pour tout te dire, cette phrase m'est venue alors que je passais une soirée dans un bar gay à Paris. Je ne peux pas dire lequel, je ne veux pas que ma mère s'inquiète du genre de lieux où je vais (rires) ! Cette réplique s'applique donc évidemment à la communauté LGBT. La solitude est une maladie. Elle fait aussi partie de nos parcours de vie en tant que jeunes gays. Il faut apprendre à faire avec, et à la combattre par de l'amour.

Est-ce que le cinéma t'a aidé à vivre ton homosexualité ?

Tout à fait. J’étais le genre de gamin qui ne sortait jamais du lit. Tout ce que je voulais faire, c’était regarder des films. J’étais si léthargique que mes parents m’emmenaient en permanence chez le docteur (rires) ! Depuis cette époque, mon film préféré reste « Love » de Ken Russell. Il n’est pas gay en soi, mais c’est une adaptation du livre de David Herbert Lawrence, qui était bisexuel. Les deux oeuvres explorent l’identité bisexuelle, avec des éléments très homoérotiques. C’est l'oeuvre qui m’a le plus aidé à comprendre ma sexualité. Il y a eu aussi « Another Country : Histoire d'une trahison » de Marek Kanievska. Et j’ai été très marqué par « Les Larmes amères de Petra von Kant » de Fassbinder. C’est l’un des meilleurs films de tous les temps.

"Les Afrikaners ont beau clamer 'c’est chez nous ici, ce sont nos terres', ils restent des immigrants."

Est-ce que tu considères "Les Moissonneurs" comme un "film gay" ?

"Les Moissonneurs" a de toute évidence une thématique gay. C’est une partie très importante de l’histoire, notamment pour le personnage de Janno. J'explore la masculinité nouvelle qui émerge. Le faire depuis le prisme d’un personnage homosexuel était très intéressant. En tant que gay, je veux placer l’homosexualité dans un univers plus large.

Que trouve-t-on dans cet univers ?

Dans ce film, je parle aussi du patriarcat au sein d'une communauté précise. L’Afrique du Sud en est pétrie, tant du côté afrikaner, que du côté des tribus indigènes. Le temps est venu de critiquer et de réévaluer tous ces systèmes que nous avons pris pour acquis pendant si longtemps. J’ai achevé l’écriture du film fin 2010, bien avant MeToo. « Les Moissonneurs » est d’autant plus pertinent maintenant. Je parle aussi des gens déplacés, des immigrants. Les Afrikaners ont beau clamer « c’est chez nous ici, ce sont nos terres » (leur nom vient de leur rejet de l’Europe), ils restent des immigrants. Or, cette expérience de l’exil est également au coeur des débats aujourd’hui.

Le désir est toujours évoqué de manière très évasive. Pourquoi avoir choisi ce mode de narration ?

De toute évidence, il n’y allait pas avoir de scène de sexe puisque les acteurs sont mineurs, et que c’est donc illégal. J’aime les narrations qui nécessitent la participation du spectateur. Je ne dis pas aux gens quoi penser. C’est très européen comme manière de faire. Cela s’oppose aux films américains où les personnages font des choix clairs qui sont au centre de l’histoire, avec une frontière précise entre le bien et le mal. Je préfère davantage l’ambiguïté entre ces notions, notamment lorsqu’on parle de la vie des Afrikaners d’aujourd’hui. Ils sont les descendants des créateurs de l’Apartheid, qui était horrible, mais leur vie actuelle est plus que cela. Après avoir dit au monde quoi penser, ils se cherchent un nouvelle place. Je ne dis pas pour autant que tout cela appartient au passé. Mon film raconte une société qui subit encore les conséquences de l’Apartheid et de la corruption. Et l’histoire coloniale définit encore aujourd’hui le rapport de l’Europe à l’Afrique.

"Ce qui choque les parents, c’est moins l’homosexualité que la crainte que leur enfant ne puisse pas s’en sortir dans une société hostile."

Le personnage de Pieter estime que la "vraie vie" est dans les villes, que les ruraux sont "hors-sujet". C'est aussi ton point de vue ?

Absolument pas, c'est vraiment le point de vue du personnage de Pieter et non le mien. En tant que citadin, j'admire au contraire les gens qui travaillent la terre et produisent de la nourriture pour tout le pays. Les fermiers d'Afrique du Sud font partie des plus importants producteurs de maïs au monde.

Tu as filmé au sein de ces communautés isolées et refermées sur elles-même où vit le personnage de Janno. Ça a été compliqué ?

Il y a d10 ans, je n‘aurais pas pu tourner ce film en Afrique du Sud. Il reste des combats à mener, mais les choses changent. J'ai pu aller faire les castings dans les écoles en étant tout à fait honnête sur la thématique gay du film. Alex et Brent [qui jouent Pieter et Janno, ndlr] n’avaient aucun problème avec cela. Ce sont les parents qui ont été plus difficiles à convaincre. Pendant le tournage, les fermiers qui m'accueillaient n'étaient pas hostiles à l'histoire que j'allais raconter. Le film embrasse cette évolution. Si j’avais fait ce film 20 ans plus tôt, les parents de Janno n’auraient peut-être pas compris qu'il est gay. Ce qui choque ces personnages, c’est moins l’homosexualité en elle-même que la crainte que leur enfant ne puisse pas s’en sortir dans une société hostile.

Ton prochain film est-il déjà sur les rails ?

J'ai plusieurs projets en cours. Mais celui qui a le plus de chance d'être mon prochain film raconte la vie d'adolescents gays parmi une communauté mormone de l'Utah. Ces jeunes constituent la population au taux de suicide le plus important de tous les Etats-Unis. L'univers peut sembler proche des "Moissonneurs", mais il sera tourné en anglais, avec un élément surnaturel important pour l'histoire. J'en suis à la moitié de l'écriture. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais j'espère que le film sera prêt à sortir en salles avant la fin de l'année 2020.

Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.

Copyright : Cinéma Defacto.