Reconnues légalement comme troisième genre au Bangladesh, mais vivant dans une société conservatrice, les hijras sont souvent persécutées et violentées.

Reportage paru dans le magazine têtu· n°230 (printemps 2022)

Dans une ruelle délabrée du sud de Dacca, la capitale du Bangladesh, au milieu d’habitations ternes et abîmées, les tissus opale et roses des saris – tenues traditionnelles hindoues – détonnent. Toka, un jeune Bangladais de 20 ans, pousse difficilement la porte boisée d’un immeuble. Couvert de vêtements amples et trop chauds pour la saison humide, il chuchote : “Derrière cette porte, il y a ma « famille ». Les gens ne viennent pas nous voir, car ils nous trouvent différents, presque contre nature. Mais ils ont aussi peur du badua, du mauvais sort qu’on pourrait leur jeter.” Toka est un homme trans, le seul de sa maisonnée, qui accueille uniquement des femmes transgenres. Rejeté par la société bangladaise, très conservatrice, il a réussi à se faire une place parmi les hijras, bien qu’elles n’aient pas l’habitude de cohabiter avec des hommes.

Les hijras – le mot, qui provient d’un mélange d’ourdou et d’arabe, signifie “quitter sa tribu” – se définissent aujourd’hui, pour la plupart, comme des femmes transgenres. Présente dans de nombreux pays d’Asie du Sud, leur population exacte est inconnue. Au Bangladesh, qui compte 165 millions d’habitants, leur nombre varie entre 10.000 (selon le gouvernement, en 2019) et 100.000 individus (selon différentes études). Si, en français, on a longtemps traduit le terme par “eunuque”, le mot “hijra” désigne des personnes trans, intersexes ou d’un troisième genre qui forment une communauté dans la culture hindoue. Adoptant une expression de genre très féminine, les hijras vivent en collectivité dans des maisons nommées chola, et parlent un langage secret, le ulti. “Nous préférons employer le féminin pour parler de nous”, indique Joya Sidkar, une activiste hijra d’une cinquantaine d’années, les yeux teintés de fard à paupières rose clair.

Dans cette maison de Dacca, une communauté de 11 personnes, au quotidien rythmé par la culture et la religion, répond aux ordres de sa gourou, S. Srabonti, 38 ans. Sous peine d’être mises à la porte, les hijras doivent se soumettre à sa discipline stricte et lui donner une partie de leur rémunération en guise de loyer. Concernant la nourriture, les plus jeunes – les celās (disciples) – cuisinent pour leurs aînées et s’occupent également des tâches ménagères. Plus tard, elles pourront à leur tour donner des ordres aux nouvelles recrues.

Sacrées mais exclues

Présentes depuis la nuit des temps dans les textes sacrés de la mythologie hindoue, et notamment dans un passage du Mahabharata où le héros Arjuna décide, en exil, d’assumer un nouveau genre et de devenir l’une des leurs, les hijras sont considérées par la tradition comme des oiseaux de bon, ou de mauvais, augure. Elles sont aussi liées à Ardhanarishvara, figure androgyne mêlant Shiva et Parvati, deux des plus importantes déités du panthéon hindouiste. Une autre légende associe les hijras à Bahuchara Mata, leur sainte patronne. Cette déesse de la guerre était mariée à un homme qui, chaque nuit, se glissait hors de sa couche. Quand elle se rendit compte qu’au lieu de consommer leur mariage son époux entretenait des relations sexuelles avec des hommes, la déesse sortit son épée et le castra. Prise de remords, elle s’engagea ensuite à protéger tous les hommes qui se castrent, et toutes les femmes leur étant mariées de force. D’ailleurs, l’ablation du pénis et des testicules, sans être obligatoire, est un passage important pour les hijras, qui la pratiquent souvent sous une forme ritualisée, à la maison.

“Rares sont celles qui, parmi nous, n’ont pas vécu de violences sexuelles ou de viols.”

Les ressources financières des membres de la communauté résident principalement dans les bénédictions – les hijras peuvent, par exemple, bénir les nouveau-nés – et le travail du sexe. Selon la légende, elles peuvent également apporter fortune aux couples en dansant à leur mariage, à condition toutefois qu’elles soient satisfaites de leur rémunération, sans quoi elles feront s’abattre une malédiction sur le premier fils des jeunes mariés, lequel deviendra à son tour hijra. Ce qui, dans certains pays, constitue un grand malheur pour la famille, comme au Bangladesh, où être hijra est particulièrement difficile. “Nous sommes extrêmement respectées – et craintes – dans la culture hindoue, affirme Joya. Mais pas au Bangladesh… Ici, nous sommes maltraitées.” Pour survivre à Dacca, certaines multiplient les petits boulots, tiennent des restaurants de rue ou se prostituent. “Notre destinée n’est plus aussi glorieuse qu’aux siècles précédents”, soupire Joya en recoiffant sa perruque.

Si le gouvernement bangladais leur a accordé une certaine reconnaissance en 2013, par l’officialisation d’un troisième genre en tant que hijra, elles ne sont pas pour autant acceptées par la société. Vivant dans une pauvreté extrême, leur communauté est fréquemment persécutée. “Rares sont celles qui, parmi nous, n’ont pas vécu de violences sexuelles ou de viols”, annonce Joya, la voix serrée. Longtemps, l’activiste a dû se prostituer, et de douloureux souvenirs restent ancrés dans sa mémoire. “Je viens de la campagne. À 14 ans, j’ai découvert que je n’étais pas un homme, et ma famille n’a pas compris. Elle m’a chassée”, raconte-t-elle. Assise dans la maison de S. Srabonti, Joya fixe le sol. À ses côtés, de plus jeunes hijras écoutent son calvaire dans un silence religieux. “Je suis arrivée à Dacca en bateau. Je me sentais si seule, continue-t-elle. J’ai dormi sur un banc, à une station de bus, où l’on m’a agressée physiquement. Voilà ma première expérience de la capitale. En me promenant dans les rues de Gulshan Thana, un quartier huppé de Dacca, j’ai rencontré des hijras qui faisaient le trottoir. Comme je n’avais nulle part où aller, je leur ai demandé de me loger.”

Violences et prostitution

Joya a d’abord essayé de trouver du travail dans des entreprises de textile – après la Chine, le Bangladesh est le deuxième atelier du monde. “Mais une personne transgenre ne peut travailler au Bangladesh. On est considérées comme des moins que rien, souligne-t-elle. Devenir travailleuse du sexe était ma seule option pour ne pas finir à la rue.” Une goutte de sueur perle sur son front, et, au fur et à mesure qu’elle raconte son histoire, son maquillage coule lentement. “J’ai rejoint une communauté dont la gourou, Pinkie, était plutôt flexible. Le jour, j’apprenais la culture hijra, et la nuit je me prostituais. Pendant de nombreuses années, j’ai été violentée, torturée, et violée en groupe. Des gens haut placés se sont attaqués à moi, et parfois même la police.”

Assise sur un petit tabouret, S. Srabonti tapote de ses longs ongles une table en bois sombre. Son thé n’est pas prêt, et l’on peut lire sur son visage, où brille un piercing nasal en forme de fleur, une légère irritation. Ces histoires l’attristent. La gourou, qui ose espérer un meilleur avenir pour ses celās, demeure sceptique. “Notre situation est très difficile, soupire-t-elle. Certes, le gouvernement nous a reconnues en tant que troisième genre, mais cela ne veut pas dire que le reste du Bangladesh nous tolère.”

"

“Ma famille biologique n’a pas accepté mon changement de sexe. Ils m’ont mariée avec une femme contre mon gré."

La population bangladaise est musulmane à 90%, et la majorité des 10% restants est hindoue. Dans ce pays, les traditions invoquées par les hijras, lesquelles pratiquent souvent deux religions, sont mixtes. “Ce n’est pas étonnant, analyse Mathieu Boisvert, professeur à l’Université du Québec et auteur du livre Les Hijras : portrait socioreligieux d’une communauté transgenre sud-asiatique. Ce groupe minoritaire est tellement ostracisé et marginalisé que leur identité première repose sur cette marginalisation. La religion n’est que secondaire. C’est pour ça que l’on retrouve des hijras s’adonnant à l’hindouisme tout en se revendiquant musulmanes.”

La société bangladaise a une vision très conservatrice des questions de genre ; la famille tient une place centrale dans l’organisation sociale, et les relations hommes-femmes, hors de ce cercle, sont proscrites. “Cela explique la nécessité qu’ont les hijras de s’intégrer dans un nouveau clan”, explique l’universitaire. “Dès lors que nous parlons du mal-être dans notre corps, la plupart d’entre nous sont rejetées par nos familles”, raconte Sora (le prénom a été modifié), 23 ans. Mesurant dans les 1m50, elle semble abattue et parle avec douleur : “Ma famille biologique n’a pas accepté mon changement de sexe. Ils m’ont mariée avec une femme contre mon gré, m’ont confisqué mon téléphone et m’ont injecté de force de la testostérone tous les jours. Même ma femme me battait.” Les celās de S. Srabonti l’ont alors sauvée et cachée dans leur maison. “Depuis, ce sont elles, ma famille”, considère la jeune femme. “Comme les nouvelles recrues abandonnent leurs familles (ou l’inverse), la gourou de la chola s’assimile à un mari ; et les disciples, à des sœurs. Il faut également, lors d’une cérémonie, choisir une « mère » ne vivant pas dans sa maison, afin d’avoir un refuge extérieur”, révèle Mathieu Boisvert. Ces refuges deviennent nécessaires si les relations avec la gourou tournent au vinaigre, et pour endurer les difficultés quotidiennes.

"C’est à la société de changer, pas à nous.”

Selon l’article 377 du Code pénal bangladais, toute “relation sexuelle contre nature” avec un homme, une femme ou un animal peut être punie de dix ans de prison. “Il est déjà extrêmement dangereux d’être hijra au Bangladesh, mais, si nous sommes homosexuelles, nous devons vivre cachées. Et les dix ans de prison, c’est pour la forme. Souvent, les couples non hétéros sont persécutés à vie, voire assassinés”, explique Mrittika Rei, 22 ans, une hijra lesbienne de la maison de S. Srabonti. Être hijra est donc toléré, mais à condition que leurs relations sexuelles aient lieu avec des hommes. “L’homosexualité est un concept à l’occidentale. En Asie du Sud, on parle de pénétration, décrypte Mathieu Boisvert. Une femme, dans cette conception, doit être pénétrée, et par un homme seulement. Tant que c’est respecté, la loi n’est pas enfreinte. C’est pourquoi intégrer une communauté hijra permet une flexibilité sur les rapports sexuels non traditionnels.”

Shireen Huq, directrice de l’association féministe Naripokkho, raconte tristement la réalité de la communauté LGBTQI+ dans le pays : “Nous militons pour que les lesbiennes puissent être libres. Il y a quelques années, il était encore possible de s’afficher dans la rue. Mais, depuis l’assassinat à coups de couteau d’un couple iconique de la lutte LGBTQI+, le 25 avril 2016, à leur domicile, la communauté se terre. Xuhlaz Mannan et son compagnon, Mahbub Rabbi Tonoy, s’affichaient ensemble en public – chose rare au Bangladesh. Ils avaient libéré la parole sur ce sujet ; Xhulaz était même le rédacteur en chef du seul magazine LGBTQI+ du pays.”

Dans ce contexte, difficile pour les hijras, malgré leur désir de visibilité, de revendiquer leurs droits. Mrittika cache sa peine derrière son sourire. Sa situation est encore plus compliquée que celle de ses pairs. Assise derrière sa gourou, elle griffonne sur un carnet des poèmes d’amour qui la transportent dans d’autres endroits, où elle pourrait vivre sa sexualité pleinement. Partir, elle n’en a ni les moyens ni la possibilité. Quant aux autres membres de sa “famille”, elles ne le désirent pas : “Nous adorons notre pays ! confirme Joya, parée de son sari rose fuchsia. C’est à la société de changer, pas à nous.”

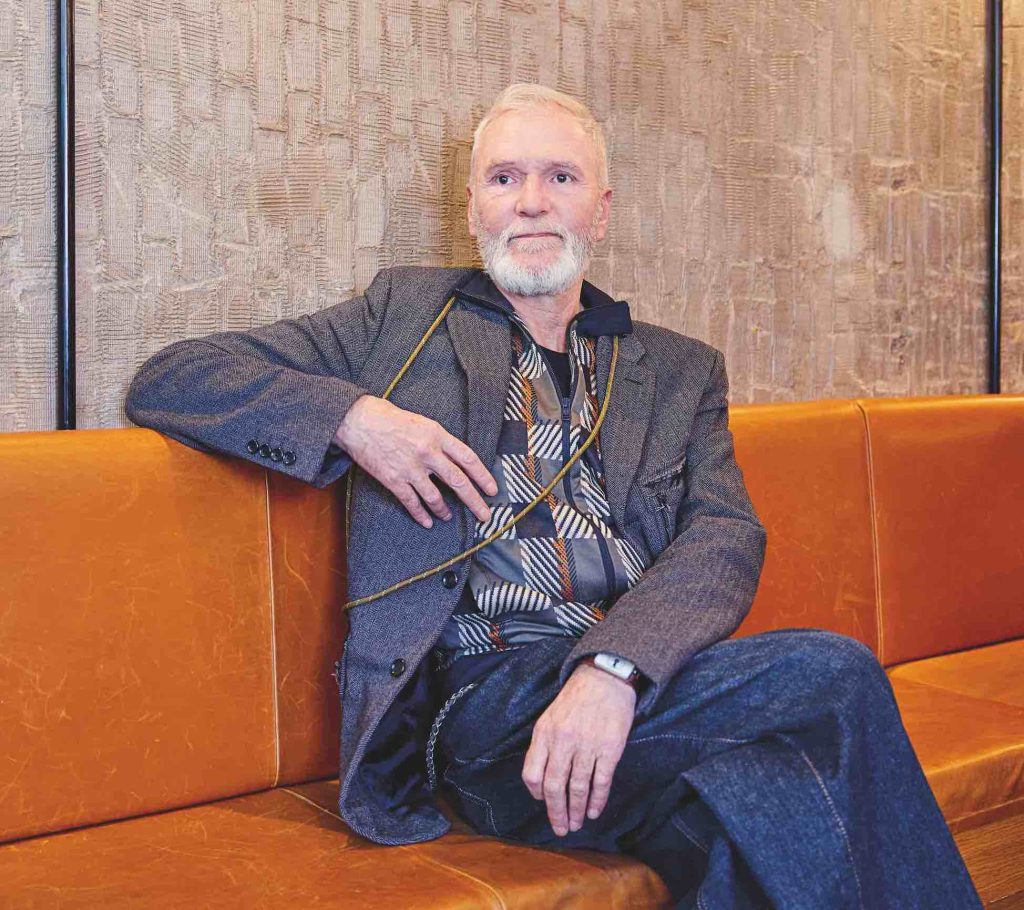

Photographie : Martin Bertrand