Présidé par Todd Haynes, le jury de la 75e édition du Festival international du film de Berlin a décerné son Ours d'or au film lesbien Dreams, du réalisateur norvégien Dag Johan Haugerud. Et ce n'était pas la seule découverte alléchante de ce cru 2025…

Peut-être moins présent que lors d'éditions précédentes, le cinéma queer a tout de même pu faire état de sa grande diversité dans les différentes sections du festival de Berlin 2025. D'ailleurs, le jury présidé par le cinéaste américain gay Todd Haynes (Carol) a choisi de décerner son Ours d’or, la récompense la plus prestigieuse, au film Dreams, du Norvégien Dag Johan Haugerud, qui relate les premiers émois lesbiens d’une jeune lycéenne fascinée par sa prof de français. Du côté des Teddy Awards, les récompenses queers du festival, c’est le surprenant film d’animation australien Lesbian Space Princess qui a récolté le prix de la meilleure fiction. Et voici notre petit tour du monde des découvertes berlinoises cette année !

À lire aussi : "Queer" de Luca Guadagnino : Daniel Craig so gay, so drama

Dreams, de Dag Johan Haugerud (Norvège)

À l’image des deux premiers volets de cette trilogie intime, Sex (voir notre retour de la Berlinale de l’an dernier) et Love (découvert à Venise en septembre), Dreams évoque le sentiment amoureux, les fantasmes et la sexualité avec un ton direct, moderne et sans concession. Johanne, 17 ans, tombe secrètement amoureuse de Johanna, sa professeure de français. Cela passe par la tenue d’un journal intime, qu’on découvre grâce à une voix off, qui détaillera son attrait nouveau pour le tricot, l’occupation favorite de celle qui occupe ses pensées nuit et jour, ses espoirs et tentatives pour créer une certaine intimité entre elles, et les fantasmes charnels de cette ado en plein chamboulement.

Mais avec un sens de la rupture de ton et du timing qu’il manie avec précision, le cinéaste norvégien fait basculer le récit quand Johanne fait lire ses écrits à sa grand-mère, poétesse en mal de reconnaissance, et à sa mère, très moderne dans ses questionnements, au gré des petits cailloux de vérité que sèmera le film grâce à des flash-backs et flash-forwards d’une immense maîtrise. On comprend assez aisément ce qui a pu pousser le président du jury Todd Haynes, orfèvre du récit sensible, queer et précis, à récompenser le film d’un Ours d’or.

Lesbian Space Princess, d'Emma Hough Hobbs et Leela Varghese (Australie)

Elle a beau être la princesse de la planète Clitopolis, safe space lesbien absolu d’une galaxie lointaine, Saira est au fond du trou. Sa bien-aimée Kiki, tombeuse compulsive passablement égocentrique, sa moitié depuis 15 jours et qu’elle imagine être la femme de sa vie, l’a quittée pour de bon. Mais quand Kiki est enlevée par les "Straight White Maliens", espèce d’incels du futur, la décidément irrécupérable princesse Saira s’embarque dans une aventure intergalactique pour sauver son ex et, pourquoi pas, son histoire d’amour. Mais les problèmes techniques de son vaisseau et la rencontre avec Willow vont changer la donne…

Des personnages hauts en couleur, des dialogues hilarants, quelques chansons et un tourbillon de références… Ce film d’animation, avec son univers loufoque et queerissime, doit tout à deux réalisatrices, les Australiennes Emma Hough Hobbs et Leela Varghese, récompensées du Teddy Award de la fiction.

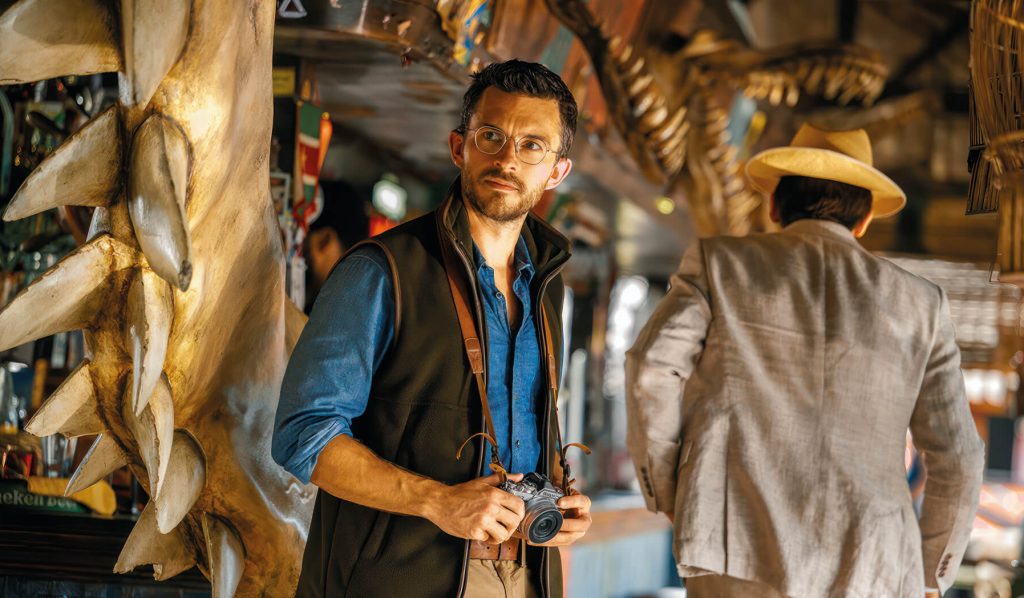

Peter Hujar's Day, d'Ira Sachs (États-Unis)

Sur le papier, le pitch du nouveau film du réalisateur américain Ira Sachs (Keep the Lights On, Frankie, Passages…) n'est pas facile à vendre : la reconstitution en 76 minutes d’une interview du photographe Peter Hujar, mort du sida en 1987, par son amie, la journaliste Linda Rosenkrantz, dans l’appartement new-yorkais de cette dernière, le jeudi 19 décembre 1974, alors qu’elle travaillait sur un projet de livre qui consistait à demander à des artistes de raconter leur journée de la veille… Le résultat est un enchantement absolu !

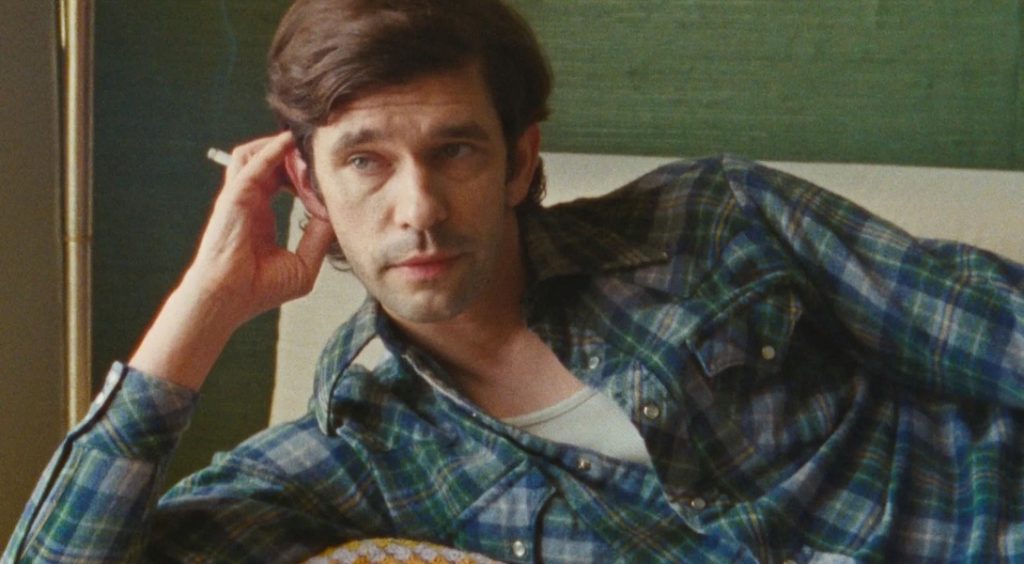

Au fil d’une journée, Hujar raconte donc sa vie de photographe, ses doutes, son manque de reconnaissance, ses rapports avec les artistes dont il tire le portrait ou qu'il fréquente (Allen Ginsberg, Susan Sontag ou William S. Burroughs…), mais aussi sa vie intime d’homme gay dans le New York des années 1970. À l'écran, Ben Whishaw et Rebecca Hall sont remarquables, tandis que derrière la caméra Ira Sachs affirme son génie pur de la mise en scène. Le réalisateur contourne avec inventivité les contraintes du huis-clos en variant les décors, les angle et les lumières, faisant de Peter Hujar’s Day un objet cinématographique d’une grande beauté empreinte d’une humanité saisissante.

Night Stage, de Marcio Reolon et Filipe Matzembacher (Brésil)

Le jeune Matias partage l’affiche d’une création théâtrale et chorégraphique contemporaine avec son colocataire Fabio. Quand une directrice de casting débarque à la recherche de la future star d’une telenovela promise à un bel avenir, la rivalité entre les deux jeunes comédiens prend une tournure nouvelle. C’est à ce moment que Matias rencontre Rafael, fraîchement débarqué en ville pour être candidat aux élections locales. Entre ces deux personnages d'hommes gays aux portes de la vie publique naît une passion charnelle qui les entraîne aux plus profonds de leurs fantasmes communs…

Sept ans avoir reçu un Teddy Award pour Tinta Bruta, le duo de cinéastes brésiliens Marcio Reolon et Filipe Matzembacher reviennent avec un thriller érotique d’une grande puissance narrative et esthétique. Ils affirment ici encore un regard queer absolument décomplexé en plaçant au cœur du film, et au-delà de leur intrigue à tiroirs, les fantasmes de Matias et Rafael : le sexe dans les lieux publics. Un jusqu’au-boutisme réjouissant, et fondamentalement politique !

À lire aussi : Cinéma queer : derrière "Levante", le nouveau souffle venu du Brésil

Queerpanorama, de Jun Li (Hong Kong)

Filmé en noir et blanc dans les petites rues et lieux de vie du centre-ville de Hong Kong, Queerpanorama rappelle par certains aspects les films gays simples, bavards et urbains qui peuplaient les écrans du festival de Sundance ou de la Berlinale dans les années 1990, tels que Together Alone de PJ Castellanetta (Teddy Award 1991), mais en version post-Grindr. C’est en effet grâce à l’application au masque jaune que le héros sans nom de Queerpanorama va multiplier les rencontres sexuelles avec une série de mecs très différents les uns des autres.

Chaque étape de ce parcours de baise est l’occasion d’explorer un lieu, un homme, son quotidien et ses fantasmes mais aussi, pour ce jeune voyageur citadin, d’endosser un nouvel habit, un nouveau persona. Au fil de ces rencontres, il se réinvente, emprunte à ses précédents amants un prénom, une apparence, un métier, une histoire, un geste… Alternant instants de solitude, flâneries dans les transports publics et moments à deux, le film trace le chemin élégant et sans tabous d’un être en quête de lui-même.

À lire aussi : Hong Kong, le refuge du cinéma gay chinois

Sandbag Dam, de Čejen Černic Čanak (Croatie)

À rebours des habituels récits d'apprentissage, la cinéaste croate Čejen Černic Čanak inscrit son film dans l’après mais sans jamais montrer le passé. Dans le village croate qui les a vu grandir, Marko, champion de bras de fer, arrête ses études et commence à travailler comme mécanicien aux côtés de son père tandis que Slaven, lui, vient enterrer le sien, après quelques années d’exil berlinois. Quand ces deux-là se retrouvent, c’est à peine s’ils osent se regarder dans les yeux ou se parler, préférant s’affronter au bras de fer, au risque que les corps se souviennent… Nul besoin de flash-back pour comprendre ce qui les a liés quelques années avant, de même que ce qui les a forcés à se séparer. Film abrupt et profond, Sandbag Dam dose les émotions avec une parcimonie très efficace et révèle un acteur fascinant, Lav Novosel, dans le rôle de Marko.

À lire aussi : Jacques Demy sur Arte : la sensibilité camp de la Nouvelle Vague

Crédits photos : One Two Films, Pyramide Distribution, Good Sin Production