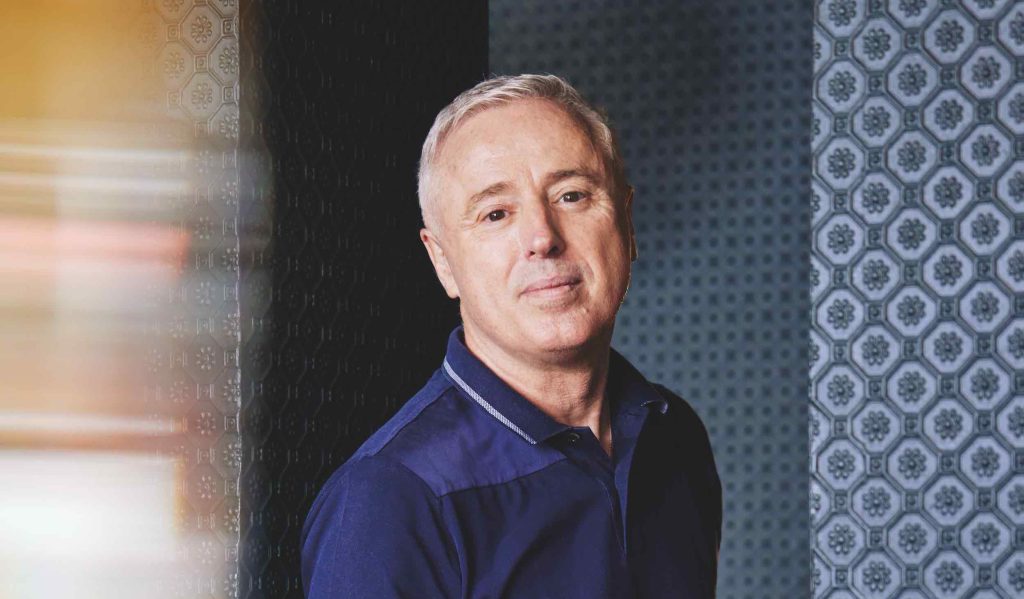

La proposition de loi visant à reconnaître et réparer les condamnations pour homosexualité, prononcées par la justice française jusqu'en 1982, arrive en deuxième lecture au Sénat. Spécialiste du sujet, le socio-historien Régis Schlagdenhauffen estime que le nombre de cas a été largement sous-estimé.

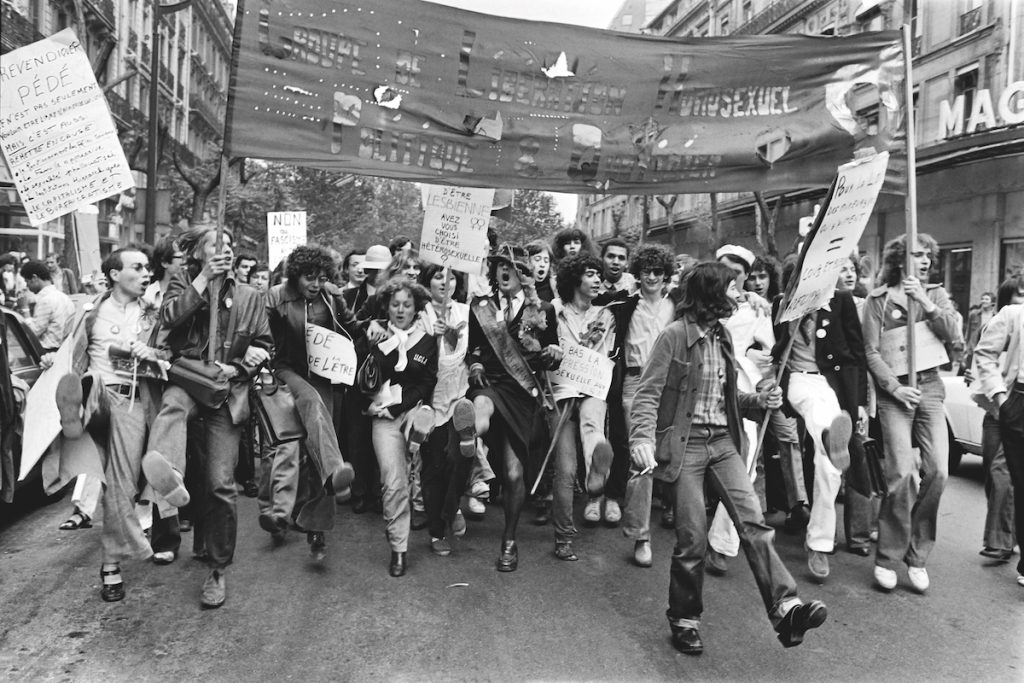

Quarante ans après la dépénalisation en 1982 de l'homosexualité, têtu· appelait en 2022 à une reconnaissance officielle de l'injustice faite aux victimes de la répression judiciaire qui visait les homosexuels jusqu'alors. Un message entendu par des parlementaires qui, à l'initiative du sénateur socialiste Hussein Bourgi, ont entamé en novembre 2023 le débat autour d'une proposition de loi de réparation, lequel reprend au Sénat ce mardi 6 mai.

À lire aussi : Quand la France jugeait les homosexuels

Si on estime que 10.000 homosexuels ont été condamnés en vertu de la dernière loi de discrimination des homosexuels abolie en 1982, il faudrait y ajouter 30.000 à 50.000 condamnations qui ont frappé des homos pour le motif d'outrage public à la pudeur. Dans un récent livre, Sexualités impudiques... Outrage à la pudeur : récit de deux siècles de contrôle des mœurs en France (éditions de L'Aube), le socio-historien Régis Schlagdenhauffen fournit une analyse fouillée des archives judiciaires autour de ce délit qui a largement contribué à la persécution policière des gays en France. Entretien.

Qu'est-ce qu'un outrage public à la pudeur ?

La loi ne définissait pas précisément l'outrage public à la pudeur, même si ce délit était inscrit dès le Code pénal de 1810. Lorsque les parlementaires en discutaient, ils ne voulaient pas entrer dans le détail des définitions, justement par pudeur. Aujourd'hui, on parlerait de délit d'exhibition sexuelle. En étudiant les condamnations, on se rend compte que l'outrage public à la pudeur pouvait en réalité s'être produit en intérieur comme en extérieur, et qu'il suffisait qu'un des sens fût "outragé" : par exemple, la vision d'un acte sexuel devant une fenêtre qui donne sur l'extérieur pouvait être considérée comme un outrage, mais aussi les bruits liés à l'acte sexuel entendus depuis l'extérieur.

Vous écrivez que ces condamnations prennent de l'ampleur en 1900. Pourquoi à ce moment ?

À l'époque, la répression policière ne vise pas encore les vespasiennes mais les théâtres. Alors que la censure est abolie, les femmes y sont de plus en plus dénudées. Des ligues pour la morale publique apparaissent et poursuivent des pièces jugées licencieuses pour avoir par exemple montré un baiser lesbien. Et l'on condamnait des comédiennes ou des directeurs de théâtre pour outrage public à la pudeur quand bien même le public devait payer un ticket d'entrée et qu'on n'était donc pas dans l'espace public.

C'est aussi le début des arrestations dans les établissements gays ?

Oui, dans les bains de vapeur, tels qu'on qualifiait alors les saunas. Ceux-ci étaient courants à une époque où les salles de bain étaient très rares. La police y organisait des descentes, en se faisant passer pour des clients, généralement après une dénonciation. Mais ces descentes étaient malgré tout relativement rares, car cela coûtait cher en notes de frais...

À vous entendre, l'outrage public à la pudeur était donc la principale incrimination utilisée pour condamner l'homosexualité ?

En fouillant les archives, on découvre constamment de nouvelles incriminations pour poursuivre les homosexuels. Par exemple, le délit de vagabondage permettait de réprimer la prostitution, notamment de travestis et d'homos, ainsi que la drague en plein air. En revanche, on constate que l'amendement Miguet, qui est adopté en 1960 pour doubler les peines d'outrage public à la pudeur dans le cas de relations homosexuelles, n'est pas beaucoup utilisé par les parquets. C'est resté de l'affichage politique.

"Je constate une surreprésentation de gays, ce qui témoigne d'une volonté de s'en prendre à eux spécifiquement."

Vous aviez chiffré à 10.000 le nombre de personnes condamnées pour homosexualité en vertu de la loi sur l'âge de la majorité sexuelle. Mais le nombre d'homosexuels condamnés est en réalité plus important ?

Jusqu'à la dépénalisation de l'homosexualité par Robert Badinter, il y avait en effet une majorité sexuelle différente selon qu'une relation sexuelle était homo (21 puis 18 ans) ou hétéro (15 ans). Dans mes précédents travaux, j'ai recensé en vertu de cette loi 10.000 condamnations, qui constituent un minimum. En épluchant les outrages publics à la pudeur, je constate une surreprésentation de gays, ce qui témoigne d'une volonté de s'en prendre à eux spécifiquement. Ils représentent entre 1/4 et 1/3 des affaires et, s'il est difficile de faire une estimation exacte, le nombre de condamnations supplémentaires se situe dans une fourchette entre 30.000 et 50.000.

Quel regard portez-vous sur la proposition de loi visant à reconnaître et réparer les condamnations pour homosexualité ?

C'est une bonne chose, qui s'inscrit dans un contexte ouest-européen de reconnaissance des injustices qu'ont subies les personnes LGBTQI+ en Allemagne, au Royaume-Uni… Certaines d'entre elles sont encore en vie : je pense à Michel Chomarat qui est allé jusqu'en cassation sans réussir à faire annuler sa condamnation pour outrage public à la pudeur dans l'affaire du Manhattan. Reconnaître ces personnes comme des victimes d'une répression injuste, c'est leur rendre la dignité que la police et la justice leur ont volée.

L'Assemblée nationale et le Sénat sont en désaccord sur le fait de reconnaître ou non cette injustice sous la période de Vichy. La Ve République doit-elle être considérée comme responsable de ces condamnations ?

Ce n'est pas seulement la République, mais l'État qui reconnaît et répare. Si la France se sent responsable des injustices de l’esclavage, donc commises par d’autres régimes que la Ve République, pourquoi ne reconnaîtrait-elle pas d'autres injustices passées commises sous Vichy ? Il en va ainsi également de la déportation qui a été commise sous Vichy...

Crédit photo : Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons