À l’affiche de la série "It’s a sin", diffusée ce soir sur Canal +, Olly Alexander fait revivre le choc de l’arrivée du sida dans la communauté LGBTQ+ de l’Angleterre des années 1980.

Cet entretien est issu du numéro 226 de TÊTU, actuellement en kiosque

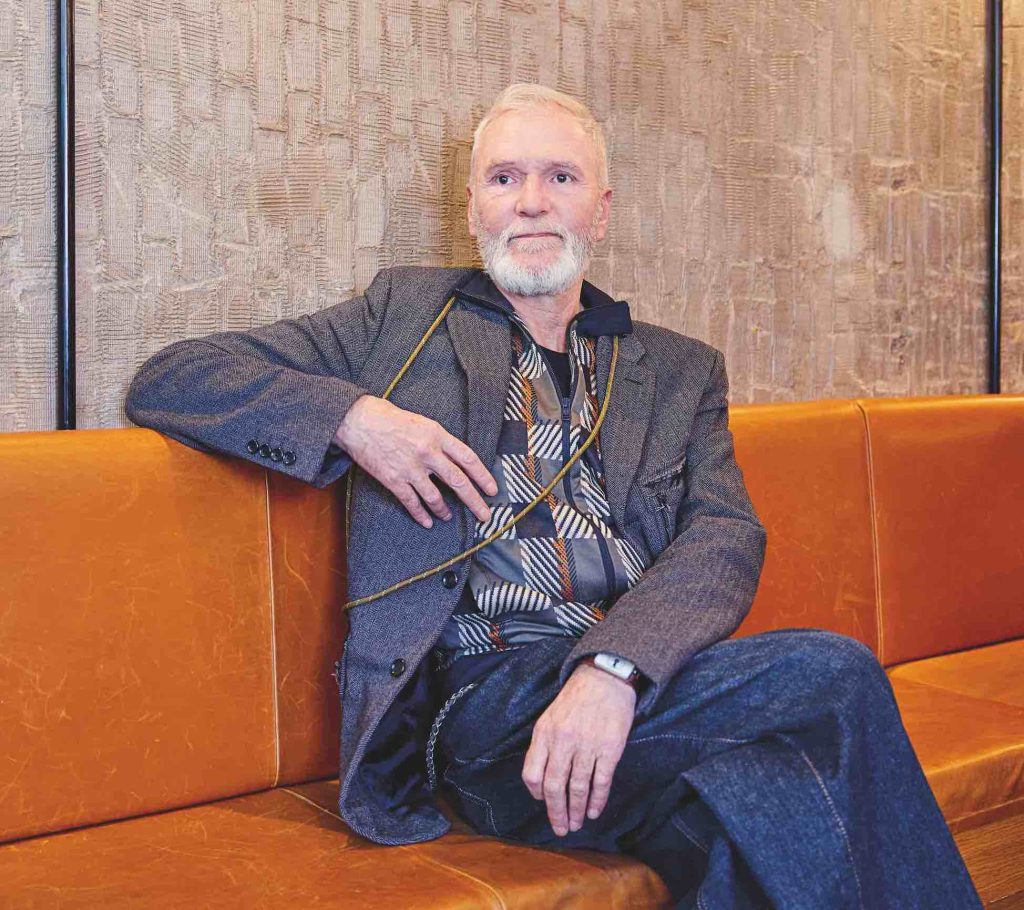

Angelot queer aux bouclettes insolentes, le tout jeune trentenaire Olly Alexander déjoue tous les standards et les préjugés avec une liberté contagieuse. Avec son groupe Years and Years, le comédien nous a fait onduler au son d’une pop électro queer. Aujourd’hui, dans la série It’s a sin, il donne corps et âme à une génération sacrifiée, celle qui, dans l’Angleterre des années 1980, rêvait de fêtes et de liberté sans voir approcher l’ombre du sida, qui va les décimer.

Cette série puissante, terrassante, est signée du grand Russell T. Davies, auquel Olly Alexander offre sa jeunesse et sa vitalité comme une arrogance face à la mort. À l’écran, sa liberté, son audace, les nuances déchirantes de son jeu (ainsi que celles de tout ce fabuleux casting), c’est l’hommage d’une jeune génération à un passé qu’on a trop longtemps tu, à tous ces hommes fauchés dans le silence. Une série, un acteur, comme une pulsion de vie.

It’s a sin est en train de devenir un phénomène populaire et politique au Royaume-Uni…

Je suis hyper heureux, soulagé même, que la série ait été aussi bien reçue et, surtout, comprise. Un sujet aussi grave, des prises de position fortes, c’est toujours un risque à la télé. Bien qu’elle ait beaucoup évolué depuis ces dernières années, ok… Mais une série aussi crue, aussi libre dans le ton et dans la forme n’aurait pu voir le jour il y a dix ans, c’est certain. Ça reste encore fragile. On en est encore au stade où l’on doit enfoncer un peu les portes et prouver qu’une fiction 100 % LGBTQ+ parle à tout le monde, que notre histoire, nos histoires s’adressent à tous. La série a ouvert la discussion. Tout d’un coup, les gens dialoguent, on écoute les récits de chacun, on échange… La vie reprend le dessus.

A LIRE AUSSI : Grâce à la série "It's a sin", les dépistages au VIH ont beaucoup augmenté au Royaume-Uni

Ressentais-tu ce silence autour de la génération sida des années 1980 ?

Je m’en suis rendu compte en lisant le script de Russell. Cette histoire m’a bouleversé parce qu’elle aurait pu être la mienne si j’avais eu 20 ans dans les années 1980. Ces gens qui paraissaient très loin de moi, je me suis rendu compte qu’on était les mêmes, et ça file le vertige. J’avais déjà lu et vu des histoires sur l’arrivée du sida, mais c’est la première fois que ça se passait en bas de chez moi. Les personnages d’It’s a sin pourraient tous être mes amis aujourd’hui. Leurs familles, je les connais. J’ai grandi dans ce monde-là, dans ces paysages-là, sans savoir ce que tous ces gens avaient vécu avant moi.

On sait que c’est une série très personnelle pour Russell T. Davies…

Quand mon agent m’en a parlé, il m’a transmis un mail de Russell dans lequel il expliquait qu’il lui avait fallu des décennies pour oser se retourner sur cette période très dure de sa vie. C’étaient quelques lignes, très brèves mais très émouvantes. J’ai su en les lisant que je ferais tout pour être dans cette série. Et puis c’est Russell T. Davies, quoi ! L’ado que j’ai été et le garçon que je suis lui doivent beaucoup. Je dois faire partie de la dernière génération de gays anglais à avoir vraiment grandi avec Queer as folk.

Quand c’est sorti, j’étais beaucoup trop jeune. Mais il y avait les VHS, et ça repassait à la télé.

À 13 ou 14 ans, on regardait ça en secret chez un pote, comme une blague de gamins… C’était un choc. Je n’avais jamais vu des garçons faire l’amour ensemble. Et puis, dans la série, Nathan a 15 ans ! Ça m’avait un peu paniqué à l’époque. Oh mon dieu, mais les gays, ça existe ! Et en plus ils font l’amour ! Et souvent ! Je n’étais vraiment pas très évolué ! (Rires.) Même si je n’ai vécu pleinement mon homosexualité que bien plus tard, la série a été mon premier pas vers ce monde merveilleux…

Et il y a sûrement des ados qui regardent It’s a sin en secret…

Ce qui m’a le plus ému, c’est de savoir que des gens regardaient la série en famille. Russell a réussi à mettre toutes les générations devant la même histoire. Je suis fier si cette série aide des ados à mettre des images sur leur sexualité. Mais la nouvelle génération n’a plus peur. En tout cas, elle ose. Elle veut changer les choses. Queer as folk n’était pas une série grand public ; It’s a sin l’est. Sa fonction première, c’est de parler à tout le monde, d’inclure tout le monde dans la conversation, sans pour autant faire de concessions.

"Il est temps qu’on arrête de réécrire l’histoire avec les gentils d’un côté, et les méchants de l’autre."

C’est difficile au début d’aimer totalement Ritchie, ton personnage. Pendant longtemps, il refuse de voir la maladie et se met en danger…

Quand je te dis “ne pas faire de concessions”, c’est ça ! Russell a la force et l’intelligence de ne pas raconter cette période “du bon côté” et, pourtant, de ne juger personne. C’est facile de juger quand on connaît la situation, quand on sait ce qui va arriver. Personne ne comprenait vraiment ce qu’était cette maladie, ce virus qui tuait principalement les homosexuels. C’était inconcevable de se dire que faire l’amour pouvait tuer. Aujourd’hui, on le sait. Mais à l’époque… C’est comme si, dans Titanic, on avait mis un personnage prévenant tout le monde que l’iceberg allait arriver. Ç’aurait été absurde. It’s a sin, c’est un peu comme un film d’horreur, un slasher. On sait que le tueur est là, que le virus rôde, et on a envie de hurler et de crier aux personnages de faire attention. Mais on est impuissant, et la maladie emporte tout. Il y a une envie de vivre chez Ritchie qui l’empêche de voir la mort autour de lui. Je ne sais pas si on peut vraiment le blâmer d’avoir cru que sa liberté le rendait invincible. Qui sommes-nous pour juger ?

C’est la force de la série d’oser montrer des personnages qui ont tort, sans les juger. Qui plus est des personnages LGBTQ+…

C’est plus qu’une force. C’est carrément politique. Même si ça me brise le cœur quand Ritchie soutient Margaret Thatcher ou quand il ne comprend pas que deux hommes puissent avoir envie d’élever un enfant, je trouve ça important de l’entendre. Être gay ne fait pas de nous des gens meilleurs que les autres. On a des failles, on se plante, on se trompe, on a raison, on a tort. Un grand personnage, c’est un personnage dont je ne partage pas forcément les réactions, mais que je comprends. Il est temps qu’on arrête de réécrire l’histoire avec les gentils d’un côté, et les méchants de l’autre. Ritchie n’est pas un héros, pas même un anti-héros, c’est un garçon ordinaire, comme toi et moi, confronté à l’amour, à la peur et à la mort. Ses réactions sont les siennes. On n’est peut-être pas d’accord avec lui, mais on doit l’écouter. On a besoin d’histoires et de personnages qui nous ressemblent vraiment. Ritchie, je le comprends parce qu’il est complexe. Il est fier, un peu arrogant, mais il est aussi plein d’attention et d’amour pour ses amis. J’ai essayé le plus possible de l’aimer, et de l’aimer aussi pour ses erreurs.

Pourquoi l’Angleterre a-t-elle mis autant de temps à raconter son histoire face au sida ?

Il y a eu quelques livres, mais on n’a jamais vraiment eu d’œuvres mainstream. Il y a tellement à dire sur cette période. Russell voulait raconter beaucoup plus de choses et espérait avoir au moins huit épisodes. Finalement, il en a eu cinq pour raconter une décennie de silence, pour rendre hommage à tous ces gens dont la voix a été effacée… J’espère qu’It’s a sin n’est que le point de départ d’autres histoires, d’autres témoignages, d’autres formes d’art qui raconteront ces terribles années 1980. Ceux qui ont survécu, qui sont encore là pour raconter, ont dû digérer cette histoire, leurs souffrances, et se battent aujourd’hui pour être entendus. Mais, pour cela, ton projet doit être financé. L’Angleterre commence seulement à comprendre qu’un large public a besoin d’entendre cette histoire.

Ça veut dire quoi pour toi “être queer” aujourd’hui ?

La même chose que pour Ritchie dans les années 1980 ? Les temps changent, les gens changent, les mots changent. Je crois beaucoup à ça. Aujourd’hui, on a fait du mot “queer” notre force. À l’époque, je pense que c’était encore une insulte. Avant d’être queer, je crois que Ritchie était libre. Être queer, pour moi, aujourd’hui, c’est être concerné. C’est totalement politique. Ritchie pense d’abord à lui. Il n’a pas cette vision globale qu’on a nous, aujourd’hui, sur tous ces systèmes de discriminations qui nous entourent. L’intersectionnalité, c’est, aujourd’hui, la base du queer. Si l’on veut être une communauté, il va falloir s’ouvrir aux autres et se battre ensemble. Le racisme, le sexisme, l’homophobie, tout ça est lié. Pas sûr que le Ritchie des années 1980 le comprendrait, et c’est normal. C’est une autre génération.

"Il faut maintenir à tout prix le lien entre nous, et apprendre des uns et des autres."

Ritchie serait devenu un “boomer”, dont la jeune génération se moquerait aujourd’hui ?

Mais tellement ! Oh là là, ça me fait mal de dire ça… (Rires.) En fait, je crois que l’un des grands défis, actuellement, c’est de réconcilier les générations. La jeune génération a envie de tout déconstruire, de tout bousculer. Et elle a raison. Mais on a des leçons à apprendre du passé. Notre identité, c’est notre histoire. Il faut savoir d’où l’on vient. La communauté LGBTQ+ a tout à gagner à maintenir le dialogue entre les générations, à s’écouter. Parfois, c’est dur, et l’on a du mal à se comprendre. C’est là que le vrai travail commence. Il faut maintenir à tout prix le lien entre nous, et apprendre des uns et des autres.

A LIRE AUSSI : Russel T. Davies : "Si je refaisais Queer as Folk aujourd'hui, il faudrait un casting beaucoup plus inclusif"

Tu es né en 1990. Te souviens-tu de la première fois où tu as entendu parler du sida ?

Petit, je connaissais le mot mais pas vraiment la signification. C’était une insulte. Ça venait d’un épisode de la série Les Griffins, où ils chantent “T’as le sida ! T’as le sida !” Tout le monde chantait ça dans la cour de récré. On ne comprenait pas trop ce qu’on racontait. C’était une façon de traiter l’autre de pédé. Horrible ! Dans ma tête, à force de l’entendre, être gay c’était forcément être malade et mourir. La Section 28 [abrogée en 2003] interdisait qu’on nous parle d’homosexualité à l’école, ou même ailleurs. Être gay, c’était ne pas être normal, c’était même illégal. L’école est censée nous préparer à devenir des adultes, nous aider à savoir qui l’on est et ce que l’on veut. Mais il y a toute une partie de qui j’étais qui n’avait pas le droit d’exister. On m’a très peu parlé du sida. On m’a laissé dans la crainte, dans la peur d’être qui j’étais, dans la peur du sexe aussi. J’ai mis du temps – trop de temps – pour devenir vraiment moi-même. J’espère qu’aujourd’hui les ados grandissent dans le désir et non la peur.

En France, on a eu très peu de figures pop queers. En Angleterre, vous avez eu Elton John, Freddie Mercury, les Pet Shop Boys, George Michael… Cette pop culture anglaise très libre t’a-t-elle aidé à t’affirmer ?

Une société dirigée par une reine est forcément très queer, non ? (Rires.) Grandir dans le pays de David Bowie, ça donne des envies de liberté. Mais c’est presque inconscient. J’ai plutôt été bercé par la culture américaine des années 1990- 2000. Moi, j’ai grandi avec les Destiny’s Child. Beyoncé m’a donné confiance en moi. Mais je me souviens, à la télévision, de Georges Michael, de l’irrévérence de Prince… Ce sont des images qui m’ont forcément marqué. Ma queerness, grâce à Gus Van Sant, est aussi très mélancolique. Je suis tombé fou amoureux de My Own Private Idaho et de River Phoenix – je voulais à tout prix être lui. Et aussi Jeff Buckley. Je sais qu’il n’était pas queer mais, dans ma tête, si ! Je me souviens aussi, ado, de ma lecture de La Chambre de Giovanni, de James Baldwin. Ça m’avait beaucoup marqué. Quand on est gay, les films, les séries, les livres, les chansons nous aident à nous construire. On a besoin d’icônes pour nous montrer le chemin.

Tu joues aujourd’hui ce rôle en prenant très librement la parole sur ton parcours, tes souffrances, et en t’engageant publiquement…

Je le fais spontanément. Peut-être parce que j’ai été marqué par des artistes qui l’ont fait avant moi. Parfois, j’ai peur d’en dire trop. On me ressort quelquefois des interviews dans lesquelles je me livre beaucoup, et j’ai honte. Et puis, merde ! Je suis qui je suis. Si mon parcours et mes erreurs peuvent aider des gens à se sentir moins seuls, à trouver un peu de force pour se battre, tant mieux. Dans tout ce que je fais, je pense au petit Olly que j’étais et j’essaie d’être le chanteur ou le comédien qu’il aurait voulu avoir dans sa vie pour aller mieux.

Avec Years and Years, vous avez repris “It’s a sin” des Pet Shop Boys. La série a influencé votre musique ?

Au sortir du tournage, j’ai tout de suite eu envie de me replonger dans la musique. On est en train de peaufiner l’album. Il sera très 80’s, forcément. Grâce à la série, j’ai beaucoup écouté les Pet Shop Boys, Donna Summer, Moroder, New Order… Et j’ai envie de mettre toute cette énergie dans ma musique. Une fois que nous pourrons tous nous retrouver, je n’aurai plus qu’un but : vous faire danser comme jamais.

A LIRE AUSSI : Le groupe Years & Years se sépare pour devenir un projet solo de son chanteur Olly Alexander