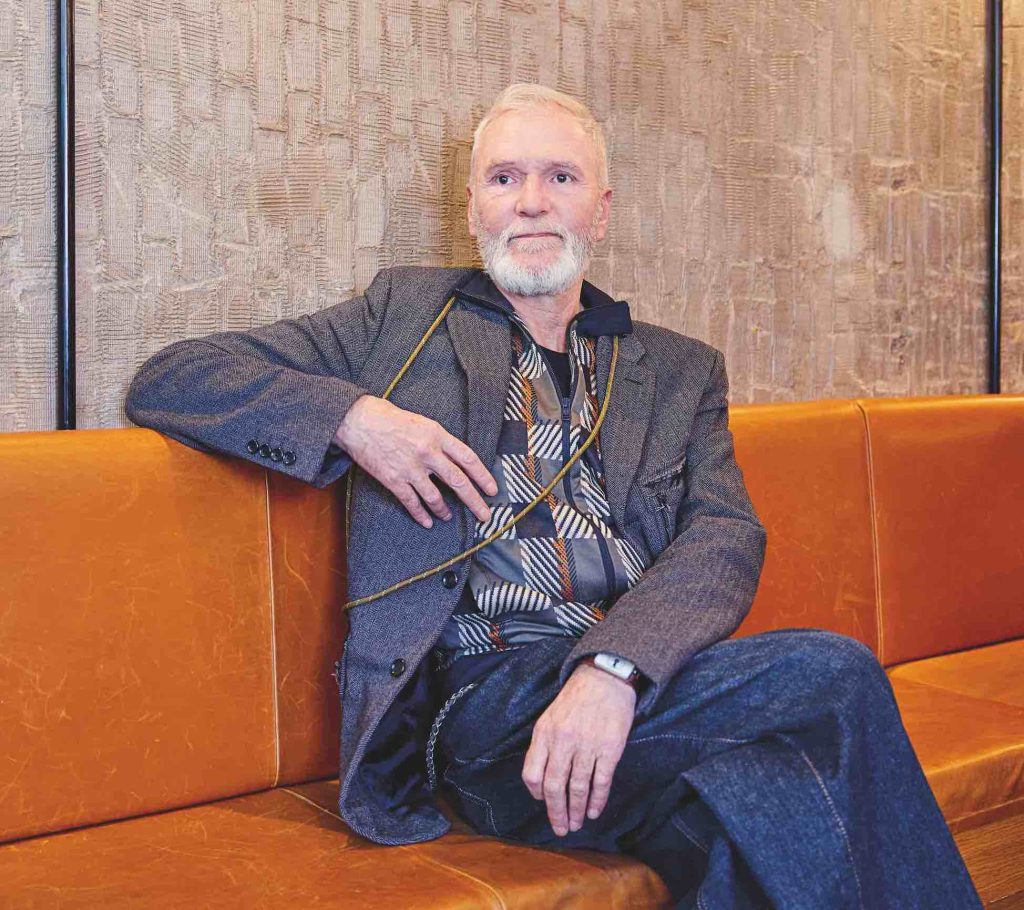

Queer as Folk, Cucumber, Years and Years : c’est lui. Le créateur gallois Russell T. Davies a révolutionné la représentation de l’homosexualité sur le petit écran. Rencontre avec un ponte de l’industrie télévisuelle

C’est une légende, un raconteur d’histoires queers doublé d’un activiste politique qui a choisi d’exprimer ses convictions à travers l’écriture de séries télé, toutes devenues cultes. En une vingtaine d’années, il aura ausculté le milieu gay vibrant de Manchester dans Queer as Folk, rendu de l’attrait à la série Doctor Who, pilier de la pop culture, et échauffé les esprits (et les cœurs) en imaginant une Angleterre dystopique post-Brexit dans Years and Years. Russell T. Davies a marqué au fer rose l’histoire de la télévision. À 57 ans, il continue d’œuvrer pour la représentation de l’homosexualité à l’écran. Dans It’s a Sin (toute ressemblance avec le tube des Pet Shop Boys n’est pas fortuite), nouvelle série avec Neil Patrick Harris et le chanteur des Years & Years, Olly Alexander, Davies s’attaque cette fois aux années sida. À chaque nouveau projet, le Gallois brosse une représentation de nos vies, de nos sexualités, de nos combats, en leur donnant une visibilité que le petit comme le grand écran rechignent souvent à nous offrir : la première place. Tout ça avec une finesse d’écriture, une justesse tout-terrain et une humanité qui laissent rarement indemne.

Avant que l’entretien ne commence, le scénariste jette un œil par la fenêtre de sa résidence de Swansea, dans le sud du pays de Galles. “Un arc-en-ciel vient d’apparaître”, remarque-t-il. Voilà une interview qui s’ouvre sous les meilleurs auspices !

Lorsque vous avez écrit Queer as Folk, pensiez-vous que la série aurait une résonance jusqu’aujourd’hui ?

En tant qu’homme homosexuel, je regardais n’importe quel programme avec un personnage gay. C’est d’ailleurs toujours le cas. Mais, à l’époque, ils étaient si rares que je me disais qu’il y avait un véritable potentiel derrière ce projet. Les gens racontent toujours que la presse généraliste s’est attaquée à nous quand Queer as Folk a été diffusée. C’est faux. En fait, cette presse-là nous a totalement ignorés. Dans les éditions du week-end, la série n’était jamais mentionnée. Les plus gros journaux ne nous accordaient pas d’importance, on ne semblait compter pour personne. Je m’étais donc fait à l’idée que ça allait rester une petite série, puis je me suis réjoui quand elle a vraiment explosé.

Était-ce difficile de vendre Queer as Folk à l’époque ?

Pas vraiment. La série était conçue pour Channel 4 [son diffuseur au Royaume- Uni]. Le job de cette chaîne est de produire ce que les autres, plus mainstream, ne produisent pas. Donc c’était un peu du sur mesure. En réalité, les décisionnaires de Channel 4 sont venus me demander d’écrire pour eux quelque chose de “très gay”. Et c’est devenu Queer as Folk. J’ai eu la chance qu’une porte m’ait été ouverte. Mais, en 1999, il y aurait eu une série dramatique gay quoi qu’il arrive, car il était temps. On avait même du retard.

L’avez-vous créée dans l’idée d’initier un public hétéro à la culture gay ?

Je ne pense pas. L’une des polémiques autour de la série portait sur le fait que les personnages ne pratiquaient pas explicitement le safe sex. On ne voyait jamais de préservatifs. C’était stupide, car leurs rapports étaient évidemment protégés. C’étaient des hommes gays approchant de la trentaine en 1999. Bien sûr qu’ils utilisaient des capotes ! Le préciser aurait été pédagogique, on l’aurait coupé au montage. Il ne s’agissait pas d’un guide anthropologique sur la vie des personnes gays. Cela dit, on voulait tou- cher le plus large public possible, et on a été surpris par le nombre de femmes qui ont regardé la série. Ça prouve bien à quel point elles sont intelligentes. (Rires.)

Dans la série, Nathan, 15 ans, couche avec Stuart, plus âgé que lui. Pensez-vous que cette intrigue pourrait être abordée de nos jours ?

C’est une histoire valide, car elle existe dans la vie réelle. Dans le milieu des années 1990, on voyait parfois des lycéens de 15 ans débarquer en boîte de nuit. La sexualité adolescente a toujours été là, donc je voulais la montrer. Je sais que certains de ces garçons ont des premières expériences calamiteuses, néanmoins ils existent. C’était mon devoir, ma responsabilité, de représenter simplement cette réalité-là. Et la légalité ne doit pas entrer en ligne de compte. Que coucher à 15 ans soit illégal ne veut pas dire que ça ne doit pas être montré. Sinon, on n’aurait pas de meurtres à la télévision. Pas d’Agatha Christie ni de braquages de banques : tout ça aussi est illégal. (Rires.) La légalité n’a pas d’importance ici. Dans le cas de Nathan, il ne se fait pas juste baiser. Il trouve une famille, une amitié. C’est plus subtil et plus complexe. C’est une histoire à laquelle je ne toucherais absolument pas.

Nathan était d’ailleurs joué par Charlie Hunnam. Ça vous fait quoi d’avoir propulsé la carrière d’un sex-symbol international ?

(Rires.) Il est beau, c’est une évidence. Je me souviens encore très bien de la première fois où il a franchi la porte pour son audition. Je n’ai jamais rencontré qui que ce soit depuis qui m’ait procuré cette même sensation. Il avait une véritable présence. Je me suis dit : “Pitié, sois un bon comédien.” On a gardé contact lui et moi. Il reste très fier de la série et en parle toujours avec beaucoup de tendresse. C’est un garçon vraiment bien élevé.

Ce n’est pas le seul sujet délicat qu’abordait la série : Phil décédait d’une overdose durant un plan cul. Bien que ce soit une dure réalité, le chemsex est, encore aujourd’hui, un sujet tabou à la télévision...

Il n’était pas juste question de chemsex, mais aussi et surtout de cette culture du plan cul qui fait partie du quotidien de beaucoup d’hommes gays. Le coup d’un soir est quelque chose d’intrinsèquement dangereux et excitant à la fois. On est tous passés par là. N’importe quel homme ayant fréquenté le milieu gay a une histoire comme ça. Celle d’une nuit où tout aurait pu déraper. En un sens, c’est quelque chose de propre à la vie citadine du xxie siècle. C’est un sujet qui me fascine, et c’est dommage qu’il n’y ait pas encore eu de vraie série sur le chemsex. Donnez-moi un peu de temps, et je m’y attelle. (Rires.)

Êtes-vous retourné à Canal Street, le quartier gay de Manchester dans lequel se déroule la série ?

Désormais je vis à Swansea, mais j’ai la chance de filmer la plupart de mes projets à Manchester. J’y vais pour le Mois des fiertés ou si j’y suis convié. En 2019, pour les 20 ans de Queer as Folk, je suis allé au Cruz 101 [le vrai club ayant servi de lieu de tournage dans la série]. Ils avaient encore la signalétique du Babylon et ont recréé une fête comme si on était de nouveau en 1999. Ils m’ont fait monter sur scène pour prononcer un petit discours. J’étais mortifié. Qui voulait m’entendre parler ? Tout le monde était là pour draguer ou pour voir des drag-queens. Et voilà que je me pointe. (Rires.) Mais j’ai été très bien accueilli. De nos jours, vous aurez plus de chances de me croiser à Canal Street, en journée, en train de boire un café.

Dans Queer as Folk, vous n’avez pas abordé l’épidémie du sida, et ce volontairement. Plus de vingt ans après, vous créez It’s a Sin, une série qui place cette épidémie au cœur de son récit. Est-ce une façon de rectifier le tir ?

Pas tout à fait, car, à l’époque, j’avais délibérément choisi de ne pas traiter frontalement le sujet. On était en 1999, et il était temps de montrer aux gens que nous n’étions pas qu’un virus, qu’on avait des vies qui méritaient d’être racontées. Je savais que ça allait en agacer certains, mais j’étais convaincu de faire le bon choix. Pour être honnête, j’ai toujours su que j’allais écrire It’s a Sin. Je me revois d’ailleurs en 1995 raconter à une femme, prénommée Katrina, l’expérience d’un ami qui travaillait dans une aile hospitalière dédiée aux patients atteints du sida. Elle m’avait dit que c’était une bonne idée de série. C’est également elle qui m’a poussé à écrire Queer as Folk. Donc, en réalité, grâce à Katrina, ces deux projets sont intimement liés.

Avez-vous visionné le film français 120 battements par minute, de Robin Campillo, en guise d’inspiration ?

J’ai probablement vu tous les films dramatiques gays du monde. (Rires.) Celui-ci est génial, vraiment brillant. En créant la série, j’avais conscience que j’allais devoir slalomer entre d’autres grands récits. Il y a eu The Normal Heart, Angels in America, Holding the Man... Habituellement, je me dirige, lorsque j’écris, vers de grandes prairies non encore fréquentées. Ce n’est pas le cas ici, car il y a autour du sida toute une histoire déjà existante. Mais It’s a Sin ne parle pas vraiment d’activisme. Je ne voulais marcher sur les plates-bandes de personne.

Queer as Folk est devenue un classique, mais compte trop peu d’héritières. Pourquoi manque-t-on autant de séries faites par des gays, sur des gays ?

On est devenus beaucoup plus mainstream. Il y a beaucoup plus de personnages gays dans les séries populaires, notamment dans les soap-opéras, qui représentent une véritable tradition ici, au Royaume-Uni. J’ai créé Cucumber en 2015, mais ce fut compliqué. Elle n’a pas très bien fonctionné en termes d’audience. Je pense que le public gay se contenterait volontiers d’une série avec de beaux garçons. Moi y compris. Soyons honnêtes : c’est indéniablement plus agréable à regarder. Pour ma part, j’ai écrit Queer as Folk, Cucumber, Banana et maintenant It’s a Sin. J’espère que je vais pouvoir continuer sur ma lancée.

Il y a quand même eu une descendante notable : Looking, créée par Michael Lannan pour HBO...

Je l’ai adorée. J’en ai discuté par mails avec Andrew Haigh [producteur de Looking et réalisateur de Weekend] et je l’ai trouvé charmant. Les gens n’arrêtaient pas de me dire que je devais travailler avec lui, ce qui était assez dingue à entendre. Tout ça parce que nous sommes tous les deux homosexuels, rien de plus. Si l’on regarde nos œuvres, elles ne pourraient pas être plus différentes. J’aimerais que Looking soit encore à l’antenne. Elle s’est arrêtée après deux saisons parce que les hommes gays ne se reconnaissaient pas dedans. Pourtant, j’ai trouvé beaucoup de similitudes entre cette série et les gens que je connaissais, par exemple.

Ryan Murphy fait aussi beaucoup pour la représentativité de la communauté...

Je regarde tout ce qu’il fait. La saison sur Versace [dans American Crime Story] est juste brillante. J’aurais aimé produire ça. J’ai aussi visionné The Boys in the Band le week-end dernier. Quel casting ! De nos jours, alors que Netflix conquiert le monde, le fait qu’ils aient donné les pleins pouvoirs à un homme ouvertement gay comme Ryan Murphy, c’est une victoire pour nous tous. Je me demande où il trouve le temps pour créer tous ces projets. Il faut qu’il m’explique ! (Rires.) J’adorerais le rencontrer.

Y a-t-il des séries récentes sur l’identité queer qui ont attisé votre curiosité ?

L’une d’elles s’appelle In My Skin : c’est l’histoire d’une jeune lycéenne lesbienne dont la mère a des problèmes de santé mentale. Son homosexualité est presque anecdotique. C’est une histoire très, très drôle, malgré son sujet délicat. Je ne pourrais jamais écrire ça.

En 2019, vous avez sorti la minisérie Years and Years, que vous avez dédiée à votre défunt mari, Andrew. Continuera-t-il d’influencer vos projets ?

J’aime le penser en tout cas. Je vis désormais seul, mais je passe encore ma journée à discuter avec lui. Je ne suis pas fou, j’ai encore toute ma tête. Mais je ne peux pas m’en empêcher. On a été ensemble pendant vingt ans, et, comme il a été malade durant les huit dernières années de sa vie, nous passions tout notre temps ensemble. Concernant Years and Years, c’est le diffuseur qui m’a proposé d’inclure cette dédicace. Ça m’a surpris. Andrew est décédé en pleine production alors qu’on écrivait le dernier épisode. Je sais qu’il ne verra évidemment pas It’s a Sin, mais il y a des répliques auxquelles lui seul rigolerait. J’essaie toujours de glisser des petites blagues qui ne seraient perceptibles que par lui.

En 2020, être gay, c’est toujours être un outsider ?

D’un point de vue numérique, nous ne sommes pas la majorité. Dès qu’on se relâche un peu, voilà qu’un Trump se pointe. Ou un Bolsonaro, un Boris Johnson ou encore une Marine Le Pen, comme c’est le cas en France. Ils nous ôteraient nos droits en un battement de cil. Aux États-Unis, cette droite-là s’en prend déjà aux droits des personnes trans. Je pense que nos droits en tant que LGBT+ tiennent à un rien. Le monde nous montre qu’il faut que des révolutions aient constamment lieu. Je ne baisserai pas mon attention, on est encore bel et bien des outsiders. Même si c’est moins saisissable, c’est toujours le cas.

Si vous deviez mettre Queer as Folk au goût du jour, comment vous y prendriez-vous ?

C’est un monde différent. Si je refaisais Queer as Folk aujourd’hui, il faudrait un casting plus inclusif, mais aussi incorporer le vécu trans. Je pense que Nathan Maloney serait un petit gars noir qui se découvrirait une affection particulière pour les robes. Et ce serait génial ! Je suis presque tenté de l’écrire, mais peut-être que cette série-là doit être créée par un garçon qui aime justement porter des robes. Il y a une vraie demande d’authenticité de nos jours.

Laquelle de vos séries vous rend le plus fier ?

Queer as Folk. Facile ! Le fait qu’on soit là, vingt et un ans plus tard, en train d’en parler... La plupart des scénaristes tueraient pour avoir cette chance. J’en suis très fier, et j’aimerai toujours cette série. Toujours.