En visite au Domaine national de Saint-Cloud, aux portes de Paris, où il est programmé au Festival Rock en Seine ce jeudi 25 août, l'Ovni rock britannique revient avec un troisième album, YUNGBLUD. Rencontre.

[Cette interview est à retrouver dans le magazine têtu· de l'été, actuellement en vente]

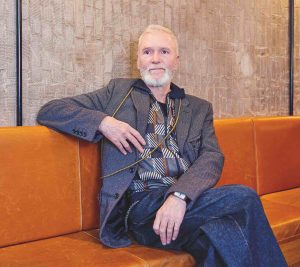

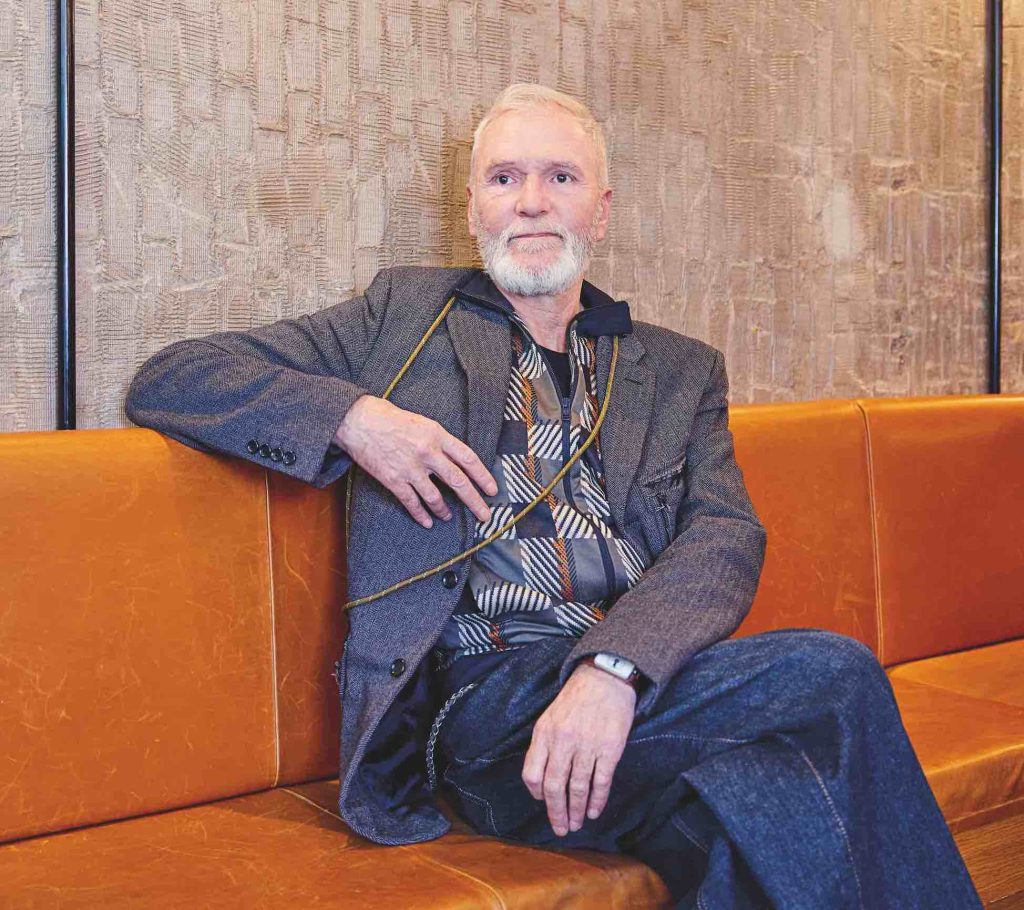

À tout juste 24 ans, le Britannique Yungblud – Dominic Harrison pour l’état civil, et Dom pour les intimes –, est un phénomène planétaire. Son rock, qui emprunte au hip-hop et dénonce le rejet de la différence, la gentrification, la culture du viol, les LGBTphobies et les armes à feu, évoque également beaucoup la santé mentale. Atteint d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, l’artiste voit le verre à moitié plein : “Je n’ai même pas besoin de prendre de drogues”, jure‑t-il. Avec YUNGBLUD, son nouvel album, prévu pour le 2 septembre, il continue sur sa lancée et approfondit cette fois la question de la masculinité. Cheveux ébouriffés à la Robert Smith et yeux vert d’eau perçants soulignés de khôl noir, Dom nous reçoit autour d’un café, entre deux concerts parisiens (il est aussi programmé à Rock en Seine le 25 août 2022).

À lire aussi : Oliver Sim : "La honte, c'est comme les champignons, ça prolifère dans le noir"

Lors de ton passage à l’Olympia, durant ton hymne trans, “Mars”, tu as fait monter sur scène plusieurs personnes trans du public…

Yungblud : Si, face au rejet de la société, vous vous êtes déjà senti sur une autre planète, cette chanson est pour vous. Quand elle est sortie, on m’a accusé de tirer profit de la transphobie, alors que j’ai écrit ce morceau pour que ces jeunes, qui ne peuvent pas être elleux-mêmes face à leurs parents ou à l’école, puissent se retrouver dans une salle de plusieurs milliers de personnes et se sentir vu·es et aimé·es comme iels ne l’ont jamais été.

Sur scène, tu scandes la liberté d’être soi, d’aimer qui l’on veut et de ne laisser personne nous dire qu’on n’est pas assez bien. C’est ce que tu aurais aimé entendre en grandissant ?

C’est ce que David Bowie m’a dit en premier, puis Lady Gaga… et c’est désormais à mon tour de le dire aux autres. Ado, Bowie était mon oxygène, ma religion ; il était tout pour moi ! Chanter “Life on Mars” avec tous ses musiciens, c’était à la fois beaucoup d’euphorie et de nervosité… mais ça s’est très bien passé ! Ce soir-là, j’ai eu l’impression d’être avec lui. Même chose avec Boy George : la première fois que je l’ai vu, j’ai été scotché. C’est grâce à lui que j’ai commencé à me maquiller, et je pense qu’il a aussi influé sur ma manière de bouger.

Pourtant, on te rattache plus souvent à la scène pop punk des années 2000…

Les gens me mettent dans cette case, ce qui est plutôt curieux car ce n’est pas du tout ce que je fais. Moi, je me vois davantage comme un rockeur anglais, voire une poussière d’étoile qui fait ce qu’elle veut. Je n’aime pas être cantonné à cette image de star pop punk. Et puis se qualifier de punk me semble prétentieux. Quand on me dit que j’en suis un faux, je réponds : “Le punk est mort, et ensuite ce sera toi.” Ce que j’aime, c’est l’expression. J’aime autant Fred Astaire, Ginger Rogers, Karl Marx ou Vivaldi que les Sex Pistols. En fait, je déteste les étiquettes. Mais on m’en colle tout le temps, pour ma sexualité, mes looks, ma musique…

Tu as commencé ta carrière en tant qu’allié “fluide”, puis tu as fait ton coming out pansexuel. Qu’est-ce que ça a changé pour toi ?

Avant, je parlais de fluidité parce que je ne savais pas exactement ce que voulait dire le mot “pan”, que je ne tenais pas à utiliser à la légère. Puis ma communauté m’en a expliqué le sens, qui me correspond parfaitement. Je suis d’ailleurs reconnaissant du temps que certain·es ont pris pour m’éduquer. Ça me semble très important, car, aujourd’hui, tout va très vite sur les questions d’identités, de pronoms… C’est génial, mais on ne doit pas laisser les gens sur le bord de la route.

Tu penses que certain·es ne savent pas comment aborder ces questions ?

J’essaie de faire passer le message que c’est OK de se tromper, de changer. Se trouver prend du temps, et la pression n’aide pas. À titre personnel, je ne supporte pas les gens sur internet qui, tout en se disant déconstruits, harcèlent pour un oui ou pour un non. Ce n’est pas ainsi que la communauté LGBTQI+ doit se battre ! On se bat pour nos droits et pour être accepté·es, ce qui nécessite aussi de prendre le temps d’expliquer les choses.

C’est justement ce que tu as dû faire avec le rappeur KSI, qui avait proféré une insulte transphobe…

C’était il y a deux ans. La semaine de la sortie de notre collaboration, j’ai appris qu’il avait tenu des propos transphobes six mois plus tôt, et ça m’a blessé. Je l’ai appelé pour lui dire que ce n’était pas juste des mots, ni une blague, mais que les vies de personnes bien réelles étaient en jeu. Il m’a répondu qu’il n’avait pas conscience de tout ça et s’est excusé. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui ont été heurtées. Ça reste un des moments de ma carrière que j’aurais aimé mieux gérer. Je continue de faire mon propre travail d’apprentissage, je n’ai pas peur de l’admettre, car c’est comme ça qu’on avance, qu’on continue de se battre.

Tu cultives ton androgynie. Tu es à l’aise dans ton genre ?

Je suis un homme et j’aime porter des choses perçues comme “féminines”. Cette prétendue différence immuable, ce ne sont que des conneries socialement construites. Je me sens bien en jupe, donc j’en mets, c’est aussi simple que ça. J’aimerais qu’on puisse tous porter les fringues dans lesquelles on se sent canon, car c’est un art et un moyen d’expression comme un autre.

Ton nouvel album parle d’ailleurs de masculinité…

Moi, j’ai toujours été fluide. Là d’où je viens, Doncaster, ville très industrielle et très rude d’Angleterre, on voulait me forcer à être un mec. J’ai toujours refusé cette masculinité qu’on tentait de m’imposer, et qui ne me convenait pas. On devrait tous être plus libres concernant notre genre, quel qu’il soit. Quand j’ai sorti mon premier album, 21st Century Liability, j’étais encore un gamin très en colère contre ce monde. Puis ma communauté – parce que YUNGBLUD ce n’est pas que moi, c’est une famille, un mouvement – a transformé ma colère en amour.

Ce disque, même s’il reste énervé, semble en effet plus apaisé que les précédents…

Politique, je le serai toujours, c’est dans mon sang. Mais je pense que c’est grâce à ma communauté, et à tout l’amour qui s’y trouve, que j’ai pu évoluer, avancer. L’amour, c’est tout ce qui compte. Je sais que ça sonne cliché – et le moi de 17 ans me juge –, mais si ça a été dit et répété tant de fois, c’est parce que c’est vrai !

Après les deux ans qu’on vient de vivre, c’est tout ce dont on a besoin !

La pandémie a été difficile. J’ai vécu une période assez noire. Je devenais de plus en plus connu, et on a commencé à remettre en question ma sincérité, à me déposséder de ma propre narration. Par la suite, j’ai réalisé que ça m’avait renvoyé à mes 15 ans, quand, à l’école, on me bousculait à cause de mes jupes et de mon eyeliner. Mais, alors qu’à l’époque je me demandais si je n’étais pas seul, aujourd’hui nous formons une communauté. Cet album, c’est mon âme, et c’est pour ça qu’il m’est si cher.

On y trouve d’ailleurs un duo écorché avec une autre artiste queer, Willow Smith. Raconte-nous comment vous avez créé “Memories” !

On se likait mutuellement depuis un moment sur Instagram, et j’ai fini par suggérer qu’on bosse ensemble. Je trouve que Willow est une vraie bouffée d’air frais ! Je sais qu’elle subit beaucoup de critiques assez injustes quant au fait d’être “fille de”, alors qu’elle est extrêmement douée, et sincère, mais aussi d’une grande intelligence ! Et puisque nous sommes deux personnes incomprises, c’était une autre bonne raison de collaborer sur ce morceau qui parle de crier pour se défaire de ses traumas.

Tu nous as mis l’eau à la bouche ! Tu ne veux pas nous faire un morceau avec Lil Nas X aussi ?

J’adorerais ! On s’est déjà rencontrés, on a bavardé, flirté. Je le respecte énormément, et j’aime à croire que c’est réciproque. Il est aussi beau dehors que dedans. Ce serait incroyable de faire de la musique ensemble.

Homophobie, transphobie, consentement, et maintenant masculinité, il y a comme une démarche d’éducation populaire dans tes textes…

Aujourd’hui, dans la pop, sans donner de noms, il y a pas mal de stars qui, pour avoir une image positive, font le strict minimum, mais ne se mouillent pas, ne s’impliquent pas vraiment sur les sujets de société, sur ce qui importe vraiment. Moi, mes chansons sont des conversations. C’est pour ça que YUNGBLUD résonne si bien à Paris. Les Français·es ont des opinions et les défendent. Il n’y a qu’à voir votre manière de manifester ! En ce qui me concerne, je préférerai toujours dire ce que j’ai sur le cœur, quitte à avoir des emmerdes. Donc je continuerai à écrire sans métaphores sur les violences sexuelles, l’homophobie, la transphobie, le suicide, les drogues, parce que ce sont les vrais sujets.

Lors de tes concerts, on te voit très attentif au bien-être du public. C’est comme la “famille choisie” qu’ont les personnes LGBTQI+ ?

Ce qui rend un concert extraordinaire, ce n’est pas moi, c’est la connexion qui se fait entre tous·tes. La solidarité et l’amour qui émergent alors, pour une heure ou pour toujours, c’est ça YUNGBLUD.

Ça fait quoi d’être à la fois une rock star et un exemple ?

C’est carrément pas évident, parce que c’est un équilibre délicat d’être ces deux choses à la fois ! Par exemple, pour les fans des Sex Pistols, je suis un poseur, et pour ceux d’Ariana Grande je suis flippant. En fait, les gens veulent une rockstar jusqu’à ce qu’on leur en donne une. Alors, oui, je me bats pour l’amour et pour les droits de tous·tes, mais je n’ai jamais dit que j’allais le faire poliment ! ·

>> YUNGBLUD, de YUNGBLUD. Sortie le 2 septembre.

À lire aussi : Rencontre avec Kae Tempest : "La poésie, c'est un réanimateur"

Photographie : Audoin Desforges