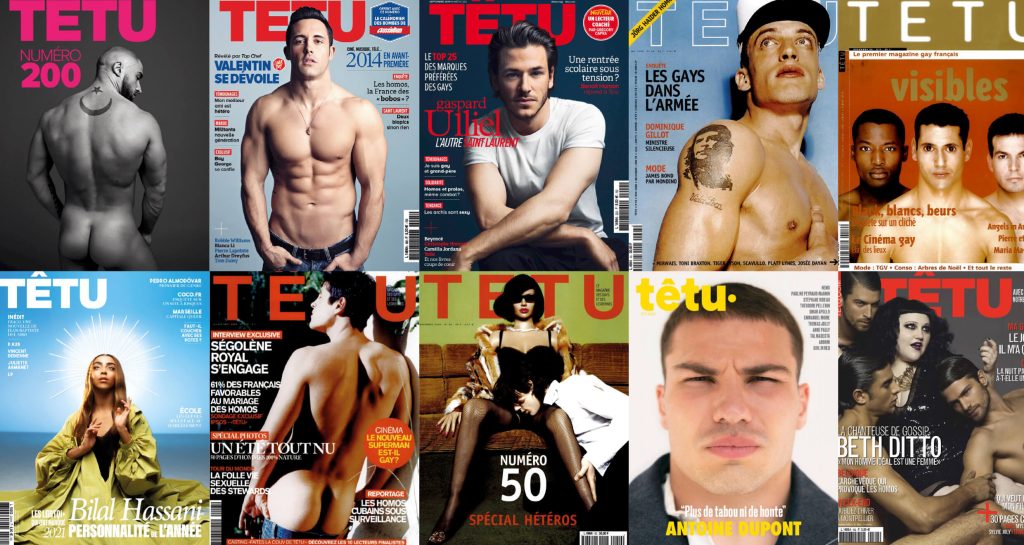

[Article à lire dans le magazine têtu· de l'hiver] En pleine crise du sida, une poignée de militants ont décidé de changer la France en se battant pour la reconnaissance de nos couples. Il y a 25 ans, en 1999, ils obtenaient l'adoption du pacte civil de solidarité, le pacs.

Le 18 novembre 1999, à Lille, un couple gay s'est uni. Dominique Adamski et Francis Dekens sont les premiers à parapher le tout nouveau "pacte civil de solidarité" (pacs). Vingt-cinq ans plus tard, son acronyme est devenu un mot, un verbe, un adjectif, et sa signature une banalité. Quel combat pourtant ! Il aura fallu près de vingt ans après l'abrogation en 1982 de la dernière législation homophobe pour que la France accorde enfin aux couples homos une première reconnaissance légale.

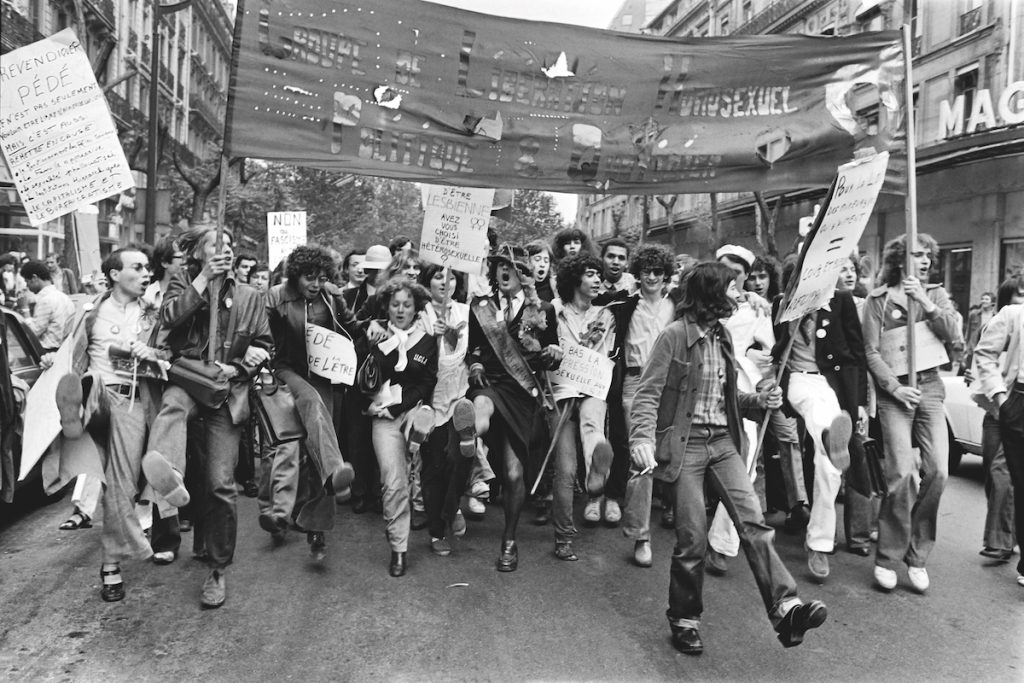

L'idée était apparue à la fin des années 1970 dans les milieux militants, entre autres au sein du Comité d'urgence contre la répression de l'homosexualité (Cuarh), mais semble alors d'un horizon bien trop lointain, et l'urgence ailleurs. Aussi, le paysage politique change dans la décennie suivante : en 1983, le cofondateur du Cuarh Jan-Paul Pouliquen (disparu au printemps 2023) crée Homosexualité et socialisme (HES) pour accompagner les efforts de la gauche sur les droits LGBTQI+, et l'union civile devient une revendication atteignable. Le 16 septembre 1991, un groupe de travail rassemblant Gérard Bach-Ignasse, un juriste qui mena les premières recherches universitaires sur l'homosexualité en France, Vincent Legret, de l'association Gais pour les libertés, Pierre Dutey, membre de Aides et du bureau du Planning familial, ainsi que Françoise Renaud, responsable syndicale de la CGT – tous anciens du Cuarh –, s'entend sur un début de projet de "contrat d'union civile" (CUC).

En 1988, les militants avaient réussi une première touche politique en convainquant un certain Jean-Luc Mélenchon, alors jeune sénateur socialiste. Vincent Legret (qui mourra du sida en 1992) et Alain Leroi lui racontent la situation des couples touchés par le sida : lorsque l'un d'entre eux décède, l'autre n'a aucun droit, ni d'hériter, ni d'assister aux obsèques, ni même de conserver son logement s'il n'est pas sur le bail de l'appartement. "C'était un moment très fort qui m'a fait prendre conscience que les questions sociales étaient indissociables du sociétal", rapporte aujourd'hui le responsable politique.

À lire aussi : Avant le mariage pour tous, ce que le sida a fait au couple gay

Une union pour nos couples

Grâce à l'intense lobbying des militants, la gauche commence à s'intéresser au sujet, qui reste partisan : à droite, seule la députée RPR Roselyne Bachelot ose se prononcer pour. Jean-Luc Mélenchon dépose une première proposition de loi au Sénat le 25 juin 1990, puis une autre en 1992. Cette même année, le socialiste Jean-Yves Autexier en fait autant à l'Assemblée, suivi en 1993 par Jean-Pierre Chevènement puis, en 1997, par Laurent Fabius. Mais la première grande victoire revient à leur collègue Jean-Pierre Michel qui parvient à faire adopter en 1992 la reconnaissance d'un conjoint de même sexe comme ayant droit par la Sécurité sociale, ainsi que le transfert de bail d'un locataire décédé à la personne avec qui il vivait. Et puis les Français sont prêts : d'après un sondage cité par le magazine Gai Pied en 1992, 72% sont favorables à un contrat d'union civile.

Pendant que les troupes se mettent en ordre de marche, les généraux peinent à s'entendre : que doit recouvrir le partenariat civil ? Alors les acronymes se multiplient : CUS, CUCS, CVS, etc. "Les débats étaient particulièrement vifs, tout le monde se tirait dans les pattes", se souvient Jean-Luc Mélenchon. "Il y avait plusieurs courants à gauche : ceux qui pensaient que le CUC était un cheval de Troie pour imposer un modèle de famille hétérosexuelle aux homos, d'autres qui, au contraire, voyaient le CUC comme la possibilité de faire exploser la famille en reconnaissant des paires qui ne soient pas amoureuses. Et puis il y avait ceux qui étaient juste contents que leur famille soit reconnue par l'État", résume François Reynaert, alors journaliste à Libération puis au Nouvel Observateur.

"Il nous apparaît assez rapidement qu'il est nécessaire d'inclure les hétérosexuels en quête d'une alternative républicaine et laïque au mariage."

"Le CUCS m'intéresse non pas tant pour résoudre quelques aspects pratiques et laisser le mariage aux hétéros, ce pour quoi il a été conçu, mais parce qu'il pourrait déconstruire le couple", écrit dans la revue Ex Æquo Gwen Fauchois, journaliste et militante à Act Up-Paris. Doit-on restreindre le projet aux paires amoureuses et qui vivent ensemble ? Ou l'étendre à toutes personnes souhaitant se promettre assistance et soutien mutuel ? à un frère et une sœur, par exemple ? à "un curé et une bonne sœur", comme le propose Jan-Paul Pouliquen ? La philosophe Élisabeth Badinter et la sociologue Irène Théry voient là une "idée universaliste et de justice".

De son côté, Aides propose un "contrat de vie sociale", spécifique aux homos, qui aurait pour mérite de reconnaître la communauté touchée de plein fouet par le sida. L'association s'inspire de l'exemple du Danemark, le premier pays à avoir reconnu les couples de même sexe. "Il nous apparaît assez rapidement qu'il est nécessaire d'inclure les hétérosexuels en quête d'une alternative républicaine et laïque au mariage", rétorque Denis Quinqueton, qui a démarré sa vie militante au sein du collectif pour le CUC et co-auteur de L'Incroyable Histoire du pacs. Les chiffres semblent lui donner raison : en 1998, plus de la moitié des premiers enfants naissent hors mariage, contre 10% en 1960. Or si les hétéros y trouvent leur intérêt, le projet a beaucoup plus de chances de passer.

Les homophobes sont de sortie

Alors que les premières trithérapies commencent à arriver en France, la communauté, portée par un premier mouvement de visibilisation, comprend l'intérêt de cette bataille. Dans les Prides, la revendication d'un contrat devient principale. Celle de 1996 à Paris rassemble pour la première fois 100.000 personnes, et la banderole de tête affirme : "Nous nous aimons, nous voulons le CUS." Toujours dans la capitale, l'EuroPride de 1997, portée par 200.000 manifestants, demande "l'égalité des droits". "L'union fait la marche", titre alors en une Libération avec une œuvre de Pierre et Gilles. Car le ciel s'éclaircit : la gauche vient de revenir au pouvoir et plusieurs ministres annoncent dans les pages du quotidien leur soutien au projet. L'Assemblée doit se pencher dessus en octobre 1998.

À lire aussi : Avoir eu 20 ans dans les années 1990 : poids du sida, drague au tel, Pacs et Queen

Mais en face, les opposants fourbissent leurs armes. La droite, désormais dans l'opposition, y voit un moyen de lutter contre le gouvernement de Lionel Jospin, comme elle le fera plus tard contre le mariage pour tous face au président François Hollande. La figure de proue est toute trouvée : la députée UDF (ancêtre du Modem) Christine Boutin, une fervente catholique, anti-avortement, anti-euthanasie. En 1998, elle écrit dans son livre Le Mariage des homosexuels ? : "Où placera-t-on la frontière, pour un enfant adopté, entre l'homosexualité et la pédophilie ?" À ses côtés, on retrouve d'autres personnalités marquées très à droite, tout aussi extrémistes dans leur propos. Le député Philippe de Villiers voit dans le pacs un "retour à la barbarie", l'eurodéputé Bruno Mégret pense que "ce mariage bis va détruire la famille"… Comme plus tard les anti-mariage pour tous, les organisateurs de l'opposition au pacs veulent se donner une façade jeune et sonorisent leurs manifestations avec de la techno et la chanson "I Will Survive", deux symboles de la culture gay. Pendant ce temps, les pancartes affirment "Pacs = Pédés", "Satan l'a rêvé, Jospin l'a fait", "Pourquoi pas les animaux demain"… "La droite nous hurlait dessus, affirmant que les gens feraient des « pacs blancs » pour payer moins d'impôts ou pour obtenir la nationalité française", raconte Patrick Bloche, alors député porteur du texte et aujourd'hui Premier adjoint à la maire de Paris.

La gauche trahit… puis se rattrape

Une cinquantaine de manifestations sont organisées dans toute la France avec un point d'orgue le 31 janvier 1999 : 100.000 personnes défilent à Paris en direction du palais de Chaillot. Act Up riposte en déployant une banderole sur laquelle est écrit "homophobes" en lettres capitales. Sitôt déployée, elle provoque la fureur des manifestants, armés de barres de fer et hurlant "Sales pédés, brûlez en enfer" ou "Arrêtez de nous faire chier avec votre sida". "Les médias généralistes ne montraient pas la violence des anti-pacs et la manière dont les cercles d'intégristes catholiques finançaient leurs actions", se souvient aujourd'hui Caroline Fourest, alors journaliste à têtu·.

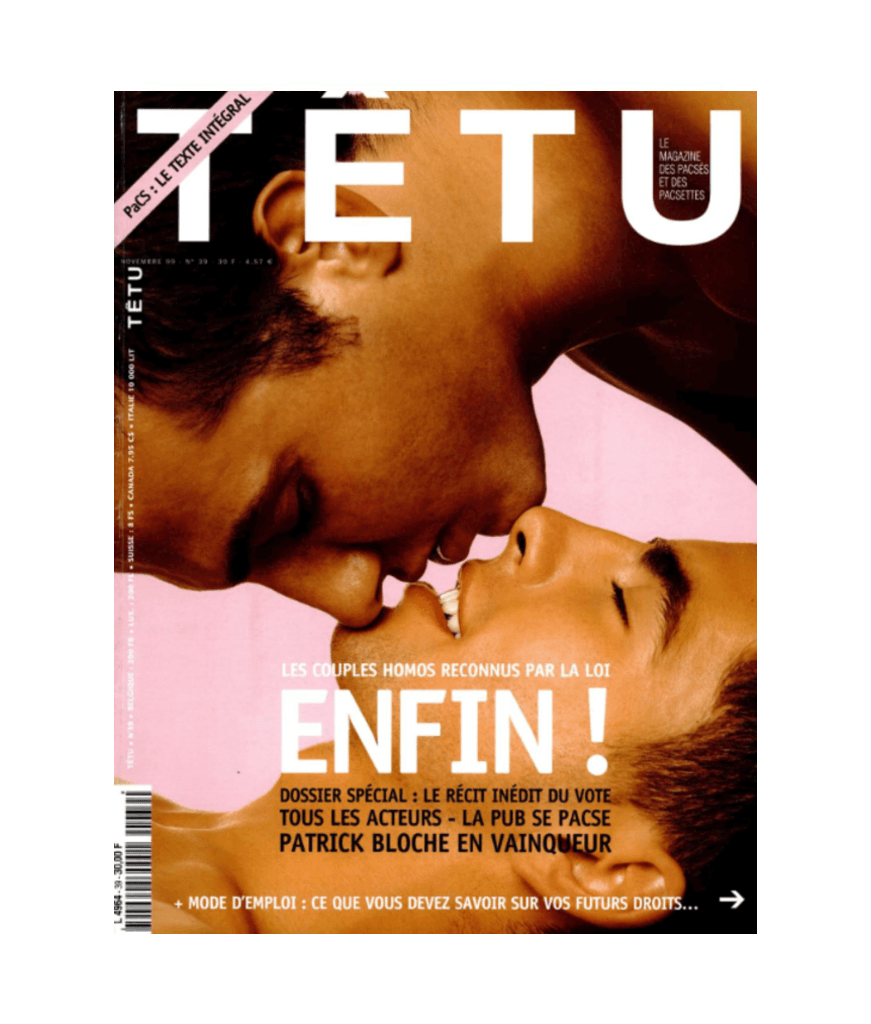

Les anti obtiennent une première victoire éclatante à l'Assemblée. "Le vendredi 9 octobre [1998], la gauche plurielle a lâché les homos", écrivent dans têtu· le directeur de la rédaction Thomas Doustaly et Caroline Fourest. Alors que le projet de loi sur le pacs était examiné, les bancs de la gauche sont en effet restés désespérément déserts, laissant une majorité à la droite. Cette dernière balaye le texte sans débattre en usant d'une motion de rejet préalable (une disposition qui n'a depuis été utilisée qu'une seule fois pour la loi Immigration de 2023). "Je suis heureuse. Ça fait bien longtemps qu'on attendait ça, savoure Christine Boutin. Ce n'est pas étonnant, le bon sens existe encore dans notre pays. Les Français peuvent être fiers de leur opposition." Ce jour-là, en plein hémicycle, l'élue catholique aura lancé à la ministre de la Justice Élisabeth Guigou "lisez plutôt la Bible, cela vous changera !", tout en brandissant son Livre.

Le gouvernement prend soudain conscience de l'importance politique du pacs : hors de question de laisser la moindre victoire à la droite, donc le texte est de retour à l'Assemblée trois semaines plus tard. Ragaillardis par leur succès, les anti se déchaînent. Pour Christian Estrosi, alors député RPR, aujourd'hui vice-président du parti Horizons, "une société qui céderait à la provocation de ces défilés exhibitionnistes […] serait une société décadente". Charles de Courson, à l'époque député UDF, aujourd'hui dans le groupe parlementaire Liot, compare les pacs blancs à de la "prostitution." Selon Guy Teissier, député Démocratie libérale (puis Les Républicains jusqu'en 2022), "le pacs a été inventé par un député gay pour satisfaire le lobby homosexuel". Le député RPR Pierre Lelouche propose lui de "stériliser" les gays… La droite tente tout ce qu'elle peut pour retarder le vote de la loi, multipliant les motions de censure ; dans l'hémicycle, Christine Boutin fait un discours lénifiant de plus de cinq heures. Mais rien n'y fait : le 13 octobre 1999, par 315 voix favorables, 249 contre et 4 abstentions, le pacs est adopté, puis promulgué le 15 novembre.

Aujourd'hui, les hétéros peuvent nous dire merci : quelque 200 000 pacs (presque autant que les mariages) sont signés chaque année, dont environ 5% seulement par des couples homos. Mais pour nous, l'étape est fondamentale. "Il ne s'agissait pas simplement d'une question de droits matériels. Le pacs a permis aux personnes homosexuelles de sortir de l'anonymat, de ne plus vivre cachées, et d'acquérir une forme de reconnaissance publique et légale", analyse Patrick Bloche. Ce que confirme François Reynaert : "Le pacs m'a permis de projeter l'homosexualité dans autre chose que le sida. Me pacser m'a donné la force de faire mon coming out auprès de mon père et qu'il se rende compte que je pouvais avoir un horizon heureux, que mon couple était tout aussi légitime qu'un couple hétéro." Il faudra encore quatorze ans, et un nouveau déluge d'homophobie, pour qu'en 2013 le mariage soit enfin ouvert à tous les couples, sans discrimination.

À lire aussi : Jean-Luc Mélenchon : "Mon engagement pour le pacs a changé ma vision de l'humanisme"

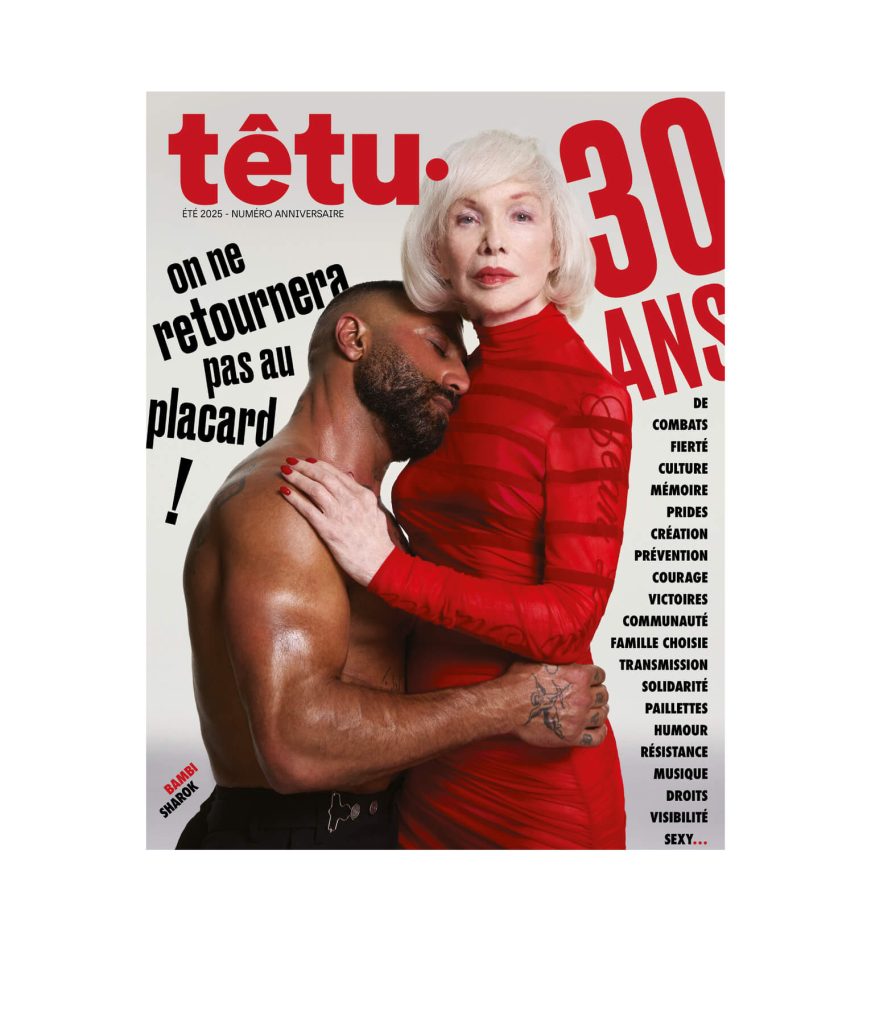

Crédit photo d'illustration : têtu·