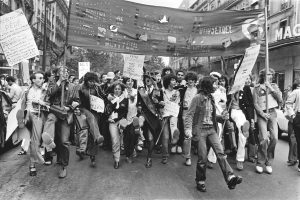

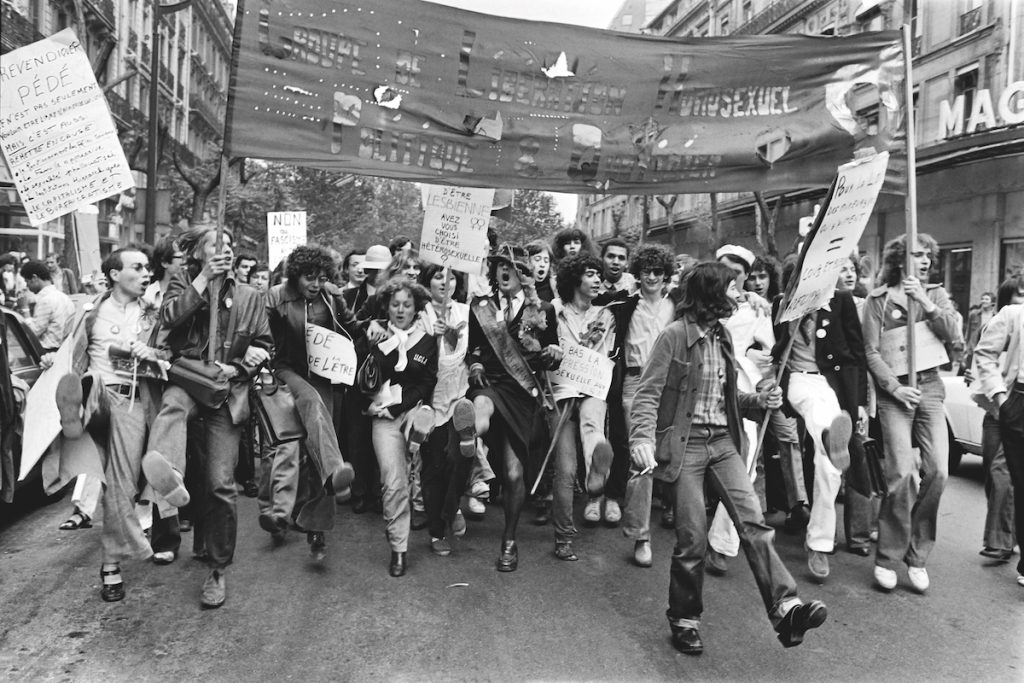

[Cet article est issu du magazine têtu· de l'été, disponible en kiosques ou sur abonnement] En ce mois de Pride, souvenons-nous que si on peut aujourd'hui se revendiquer sans étiquette, c'est parce que d'autres avant se sont fièrement affiché·es lesbienne, gay, etc.

"Lors de mes interventions en milieu scolaire, les élèves me demandent souvent : 'Mais pourquoi vous avez besoin de vous mettre une étiquette ?'” À cela, Véronique Godet, ancienne coprésidente de SOS homophobie, répond : “Parce que si je ne me déclare pas lesbienne, personne ne va reconnaître mes droits. Les étiquettes permettent d’être identifiés, visibles, elles mettent en lumière nos combats.” Pour résumer, pas de mot, pas d’existence. Pourtant, toute une jeune génération semble refuser les termes “lesbienne” ou “gay”, se revendiquant “sans étiquette” car tellement plus fluide et complexe que ces petits mots.

À lire aussi : Pride de Paris 2024 : parcours et mot d'ordre de la marche des Fiertés

“N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, énonçait Simone de Beauvoir. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant.” Ce qui s’applique évidemment aussi à la communauté LGBTQI+. En tant que queers, nous partageons des conditions d’existence, et avons en partage la nécessité de lutter pour faire avancer et protéger nos droits. “Si je suis gay mais que je refuse d’être catégorisé en tant que tel, nous ne pouvons pas mener une lutte autour d’objectifs communs. C'est ce que l'on appelle la conscience de classe. Si on ne s’organise pas, on n’avance pas”, argue Hervé Latapie, militant gay et président du Tango, boîte de nuit historique du Marais, à Paris.

"Moi, je suis lesbienne"

Pour que nos revendications soient entendues, il sera toujours plus efficace de les incarner. “Les étiquettes sont des vitrines de ce que l’on défend, plaide Hugues Fischer, ancien président d’Act Up. Convaincre en restant anonyme, c’est impossible, ce n’est pas crédible. Ne pas afficher qui l’on est affaiblit notre discours, donne l’impression que l’on n’assume pas ce que l’on prône.” Pensons à la sortie du Génie lesbien, d’Alice Coffin : d’un coup d’un seul, fini les périphrases, les journalistes ont été obligés de prononcer le mot tabou à la télévision.

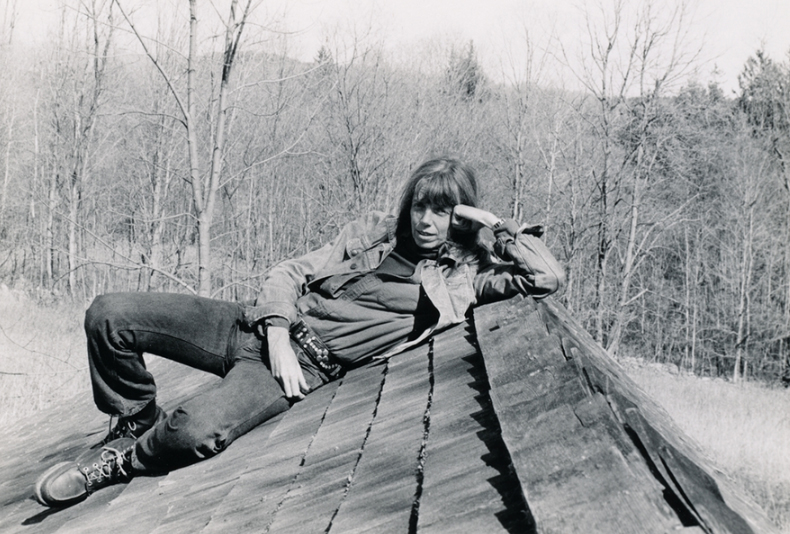

Quand Véronique Godet est tombée amoureuse d’une fille pour la première fois, elle qui n’avait jamais montré le moindre intérêt pour la gent masculine ne parvenait pas à mettre de mot sur ce qu’elle ressentait, jusqu’à ce que sa meilleure amie lui lance : “Véro, tu es lesbienne, c’est tout.” Avant d’entendre ce mot, elle ne l’avait pas conscientisé. Ses doutes, ses désirs, ses sentiments ont alors pris corps. Compte tenu de la mentalité de ses camarades, impossible à l’époque d’aborder le sujet avec eux. Des années plus tard, elle retourne dans son ancien lycée pour faire de la sensibilisation. “Un élève m’a demandé si j’étais concernée. Je lui ai répondu : 'Moi, je suis lesbienne, j’aime les femmes.' Je n’ai jamais été aussi fière de le dire, de me présenter sans honte, d’incarner mes valeurs”, se souvient-elle. C’est en se renseignant sur les événements fondateurs de sa communauté et sur les hauts faits de ses congénères que Vic, qui milite dans le collectif Label gouine, s’est finalement approprié le terme “lesbienne” : “Il faut s’emparer de ce vocabulaire, qu’il puisse être utilisé sans gêne”, clame-t-elle aujourd’hui. C’est exactement ce que fait l’humoriste Tahnee à travers son stand-up : sur scène, elle tourne en dérision la gêne manifeste et les hésitations du public à employer les termes “lesbienne” ou “noire”.

"Vivre paisiblement en dehors des cases, c’est un privilège, surtout au regard des agressions homophobes."

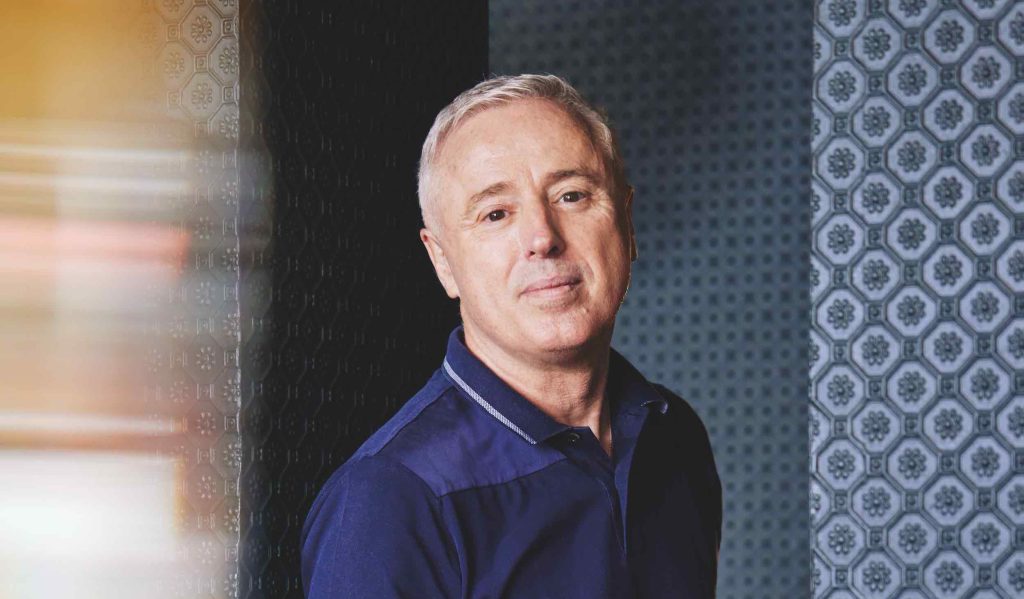

D’un côté, quand Hugues Fischer entend des jeunes autour de lui revendiquer la liberté d’évoluer en dehors des cases, ça le rassure : “Ils ont de la chance. Ils veulent être eux-mêmes, c’est tout. Mais vivre paisiblement en dehors des cases, c’est un privilège, surtout au regard des agressions homophobes et du harcèlement scolaire qui ont toujours cours.” Il insiste sur l’aubaine pour cette génération qui grandit dans un milieu ouvert où l’étiquette n’est plus une condition sine qua non pour vivre comme on l’entend. “Me dire gay, ça a été compliqué, concède-t-il. Je suis passé par toutes les phases d’évolution de l’opinion publique sur la question de l’homosexualité. Mais qu’est-ce que j’étais fier d’entrer à Fréquence gay, une radio communautaire. C’était une victoire en soi de pouvoir s’affirmer en tant que média LGBTQI+.” Aujourd’hui, Fréquence gay est devenue FG, et ça le désole. Quand il y travaillait encore, il a assisté à des désaccords entre ceux qui voulaient se dire “gays” et ceux qui préféraient la nomination “gay friendly”. “Merde, gays, c’est pourtant ce qu’on est, fulmine-t-il. On mérite mieux qu’un flou honteux.”

Nos identités sont politiques

Les conservateurs, pour nous refuser nos droits, prônaient – et prônent toujours : “La sexualité, ça ne regarde personne, donc on n’est pas obligé d’afficher son orientation aux yeux de tous.” On en oublierait presque que l’intime est éminemment politique, et que l’identité sexuelle n’est pas la sexualité. Dès lors que notre vie dite privée n’est pas reconnue politiquement, qu’on la dissimule derrière la porte close de notre maison, alors elle n’a pas d’existence, pas de légitimité. Nos besoins et nos droits ne sont donc pas pris en compte.

Hors de question non plus de se fondre dans la société hétéro au prix de l’annihilation de ce qui constitue notre culture queer, construite à la marge. Hughe Fischer refuse d’y croire : “C’est impossible de penser que l’idéal à atteindre, ce soit un monde où l’on serait tous invisibles, uniformes.” “Si les gens veulent être comme tout le monde, grand bien leur fasse. Moi, je suis pour la culture minoritaire, pour la flamboyance, pour les grandes folles et les grandes prêtresses, prône Hervé Latapie. Tenez, Christiane Jouve, de Lesbia Magazine, c’était quelqu’un qui s’exposait. Dans ma génération, on ne voulait plus se sentir victimes. Au contraire, on était des combattants. Se montrer fier, c’est un sacré message.”

Les étiquettes ont aussi la fâcheuse réputation d’enfermer leurs porteurs dans une case, voire de les ostraciser : on ne les verrait plus que par le prisme de leur identité sexuelle, qui deviendrait leur unique trait de personnalité. Mais elles libèrent d’une case bien plus restrictive : le placard. Dans une société hétéronormée, ne rien dire, c’est se laisser accoler l’étiquette d’hétéro par défaut. “C’est pour s’émanciper de ce discours qu’on s’est réapproprié l’insulte 'gouine', comme le mouvement des années 1970 les Gouines rouges, expliquent Vic et Cha, de Label gouine. On ne veut pas se sentir enfermées dans la norme.”

"Le jour où les joueurs de foot revendiqueront l’étiquette gay, on aura fait un grand pas."

“Quand on a monté Act Up, notre principe était de dire qu’on était des militants gays, séropos pour certains, se souvient Hugues Fischer. S’afficher en tant que personne vivant avec le VIH était un acte hautement politique qui a conduit des personnalités publiques à faire leur coming out.” Même si l’acceptation progresse dans la société, il reste convaincu de la nécessité d’avoir des porte-drapeaux. “Je ne suis pas le plus grand fan de Gabriel Attal, précise-t-il. Mais ça n’empêche que ça m’a touché d’entendre un Premier ministre évoquer son homosexualité devant l’Assemblée nationale.”

Véronique Godet applaudit les prises de position d'artistes comme Eddy de Pretto, qui assume sa posture militante. À travers ses différents albums, dont le dernier, Crash cœur, est une ode à l’amour comme moyen de défense face aux discours extrémistes, il rend hommage à “Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddie, Warhol”, et à toute une communauté à travers eux. “Les jeunes ont besoin de référents qui dédramatisent le coming out, embraye Véronique Godet. Le jour où les joueurs de foot revendiqueront l’étiquette gay, on aura fait un grand pas. Ça permettra à beaucoup de jeunes de ne pas avoir honte de ce qu’ils sont.”

À lire aussi : Au sommaire du têtu· de l'été avec Antoine Dupont

Crédit photo : Anne-Christine Poujoulat / AFP