REPORTAGE. En Égypte, les homosexuel·les et les personnes trans sont pourchassé·es par le régime d’al-Sissi, et risquent la prison et la torture. Dix ans après la révolution, la jeune génération tente d’abattre le mur de la peur. Et revendique son identité queer sur les réseaux sociaux.

Un soir de mai 2017, vers 21 heures, lorsque l’air saturé par la chaleur précoce du printemps égyptien se radoucit quelque peu, la vie d’Hassan* bascule dans l’horreur. Ce jeune homme de 26 ans a quitté Embabeh, banlieue populaire du nord du Caire, où il réside avec sa mère, pour rejoindre le centre-ville de la capitale. Un petit périple à bord d’un microbus porté cahin-caha par le zahma – les célèbres bouchons de la mégalopole égyptienne – l’a conduit place Tahrir. C’est là que l’homme avec lequel il tchatte depuis deux jours sur Grindr lui a donné rendez-vous.

Hassan patiente, son portable à la main, lorsqu’un passant l’interpelle pour lui demander son chemin. C’est le signal : six molosses, en réalité des policiers en civil, fondent sur lui et l’accusent d’avoir dissimulé une bombe dans une poubelle. Hassan n’a pas le temps d’objecter. Il est escorté de force vers le Mogamma, mastodonte de béton accolé à la place Tahrir, où sont centralisés de nombreux services de l’Administration égyptienne. Hassan vient d’atterrir dans les locaux de la police des mœurs. “Pas de retour en arrière pour ceux qui entrent ici”, lui annonce un officier. Près de quatre ans plus tard, Hassan ne s’est toujours pas extirpé de ce cauchemar.

Harcèlement policier

Cette nuit-là, il assiste, impuissant, à l’élaboration des preuves qui permettront ensuite de l’inculper pour “débauche”, en vertu d’une loi anti-prostitution importée du droit français durant l’ère coloniale, et toujours en vigueur. L’officier déverrouille son téléphone pour y rédiger des conversations fictives, place des préservatifs et du lubrifiant dans ses affaires. Le piège est en train de se refermer sur lui.

Au petit matin, Hassan est transféré vers un premier commissariat. Dès son arrivée, un policier tente de le tabasser. “Je ne veux pas qu’il ait des marques de coups devant le procureur”, l’interrompt un officier. Envoyé dans un autre poste du centre-ville, il demeure parqué quatre jours dans une cellule surpeuplée. “Pédé”, “salope”, “déviant” ; les insultes pleuvent. Vient enfin l’espoir d’une délivrance : l’audition devant le procureur. “Je m’attendais à ce qu’il m’écoute et soit impartial. Au lieu de ça, j’avais en face de moi un homme extrêmement violent, qui hurlait et me mettait la pression pour que j’avoue me prostituer sur Grindr”, se souvient Hassan. Terrorisé, privé de son droit d’être accompagné par un avocat, il cède. Et signe, sans même pouvoir la lire, une déclaration à charge qui le renvoie un mois et demi en cellule.

"C’est une opération orchestrée afin de traquer et de piéger"

Son calvaire est loin d’être un cas isolé. Depuis le coup d’État militaire qui a installé, le 3 juillet 2013, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir, la répression de longue date des personnes LGBTQ+ s’est muée en une chasse impitoyable par le biais des applications de rencontres. “C’est une opération orchestrée afin de traquer et de piéger. Ils investissent du temps, des ressources et des efforts pour monter ces affaires de ‘débauche’”, s’alarme Lobna Darwish, qui travaille pour l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne (EIPR, en anglais), une ONG de défense des droits humains visée par une série d’arrestations en novembre 2020.

Selon cette chercheuse spécialisée sur le genre et les minorités sexuelles, ces condamnations ont bondi sous le règne d’al-Sissi. Elle en dénombre pas moins de 70 chaque année, une moyenne record pourtant bien en deçà de la réalité. “Il s’agit seulement des cas qui nous parviennent”, prévient-elle. Ces violations des droits des personnes LGBTQ+ ne représentent qu’une infime portion de la répression qui s’abat sur l’ensemble de la société égyptienne depuis sept ans : les enlèvements, presque quotidiens, de citoyens par les services de sécurité, la torture dans les prisons, les exécutions extrajudiciaires, les détentions illégales d’opposants et même d’enfants… Ce bilan glaçant n’a pas empêché Emmanuel Macron de remettre la grand-croix de la Légion d’honneur à son homologue égyptien lors d’une visite officielle en France, en décembre 2020.

Examen anal et outing forcé

“La ‘débauche’ s’applique légalement aux rapports sexuels tarifés, reprend Lobna Darwish. Or, en pratique, les juges se fondent sur l’identité de genre des prévenus par rapport à la norme de masculinité.” Ces condamnations sans fondement juridique sont, dans la majorité des cas, invalidées en appel. “Mais ils punissent en prononçant de très lourdes peines en première instance”, dénonce la chercheuse. Celles-ci varient de six mois à trois ans d’emprisonnement. “Dès lors qu’une personne est arrêtée, elle est humiliée, maltraitée, assujettie à un examen anal – une pratique internationalement condamnée comme un acte de torture – mais aussi outée auprès des prisonniers”, détaille-t-elle.

Hassan n’a pas été épargné par ce terrible châtiment, la double peine des geôles égyptiennes pour les détenus LGBTQ+. L’un de ses bourreaux le frappe sous les yeux de sa mère lors d’une visite, puis, en cellule, ses codétenus le violent à plusieurs reprises, encouragés par les insultes des gardiens. “T’es un pédé, on veut juste te faire plaisir”, lui dit l’un d’eux, menaçant. Brisé, traumatisé, Hassan quitte finalement le commissariat. Lorsque, huit mois plus tard, il est convoqué pour le prononcé de sa peine, début 2018, il décide de ne pas se rendre au tribunal, effrayé à l’idée d’être renvoyé en prison. La sentence tombe. Un an ferme. Hassan mène alors une vie de fugitif.

“Je ne sais plus quoi faire de ma vie”

Lui et sa mère changent d’adresse. Il ne peut plus travailler et quitte très rarement leur appartement, de peur d’être contrôlé par la police, omniprésente dans les rues. Sans issue, il décide de franchir illégalement la frontière sud de l’Égypte et de rejoindre le Soudan, où il espère demander l’asile auprès des Nations unies afin d’être relocalisé dans un pays européen ou d’Amérique du Nord. Au côté d’Égyptiens et de Syriens, il monte à bord du pick-up d’un passeur, qui s’élance à travers les dunes. À Khartoum, la capitale soudanaise, Hassan ne parvient pas à entrer en contact avec les employés onusiens. Il rebrousse alors chemin deux mois plus tard. Ce voyage lui a coûté près de 1.500 euros et, de retour au Caire plus désespéré que jamais, il est à présent ruiné. “Je ne sais plus quoi faire de ma vie”, répète-t-il dans un murmure. Quelques mois avant qu’il ne bascule dans la clandestinité, un événement, qui a défrayé la chronique des médias égyptiens, a rendu sa condamnation inévitable. “Mon avocat m’a conseillé de ne pas me rendre au procès. Après le concert de Mashrou’Leila, j’étais sûr d’être incarcéré”, affirme-t-il.

A LIRE AUSSI - Égypte : Un drapeau LGBT agité en plein concert déclenche une "chasse aux sorcières" anti-gay

"Orgie satanique"

En septembre 2017, ce groupe de rock libanais se produit au Caire devant 35.000 personnes. La performance du chanteur, Hamed Sinno, ouvertement gay, électrise la foule quand, soudain, des drapeaux arc-en-ciel, brandis par quelques spectateurs, fendent la nuit. Le public exulte. “Ces acclamations sont souvent occultées du récit de cette soirée”, souligne Hamed Sinno. Dès le lendemain, les journaux et les télés tournent à plein régime pour alimenter une campagne de dénigrement contre cette prétendue “orgie satanique”. C’est le début d’une vague d’arrestations sans précédent contre la communauté LGBTQ+. En trois mois, au moins 200 personnes sont jetées derrière les barreaux. Rami* a vécu caché durant un mois pour échapper à cette rafle. Le soir du concert, il avait posté sur son compte Twitter, suivi par plus de 30.000 utilisateurs, une photo de lui, le drapeau de la fierté en écharpe.

“Choquer la société, je m’en fous, lance le jeune homme aujourd’hui âgé d’une vingtaine d’années. Personne ne pensait que cela irait jusqu’aux autorités.” Sa photo circule. Il se met au vert, coupe son téléphone, désactive ses comptes sur les réseaux sociaux. “J’envoyais un texto chaque jour à une personne de confiance pour indiquer que je n’avais pas encore été arrêté”, raconte Rami. S’il a depuis retrouvé une vie normale, la “paranoïa” ne l’a jamais quitté. Cet étudiant, originaire d’une famille religieuse et conservatrice d’une province agricole du delta du Nil, s’est entouré, dans sa faculté d’arts du Caire, d’un cercle d’amis queers, sa “bulle”. “Nous ne sommes pas du tout en phase avec la réalité, c’est ce que j’adore. Ensemble, on vit dans un monde merveilleux”, dit-il en souriant.

Existences niées

“En soirée, j’enfile ma perruque et je laisse tout derrière moi, poursuit ce fan de RuPaul’s Drag Race. Mais il suffit que l’on frappe à la porte pour que mon visage se décompose, comme si je venais de commettre un meurtre. Quand je suis sous drogue, j’ai parfois l’impression de ne plus être en Égypte. C’est un sentiment extraordinaire. Puis je redescends, et il faut de nouveau avoir affaire à cette merde”, développe Rami, qui, comme la majorité des Égyptiens de son âge, n’a jamais quitté le pays et vit dans l’attente d’effectuer le service militaire obligatoire ou d’en être exempté.

Sur les réseaux sociaux, il continue d’afficher son identité en prenant garde à ne pas dépasser certaines lignes rouges. “J’exprime ma féminité dans des vidéos humoristiques, mais je ne milite pas ouvertement. Mes posts sont suffisamment gays, explique-t-il. Je ne suis pas protégé, personne ne l’est. Quiconque se trouve à l’intérieur de ce pays peut disparaître en une seconde.”

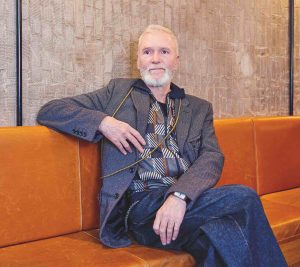

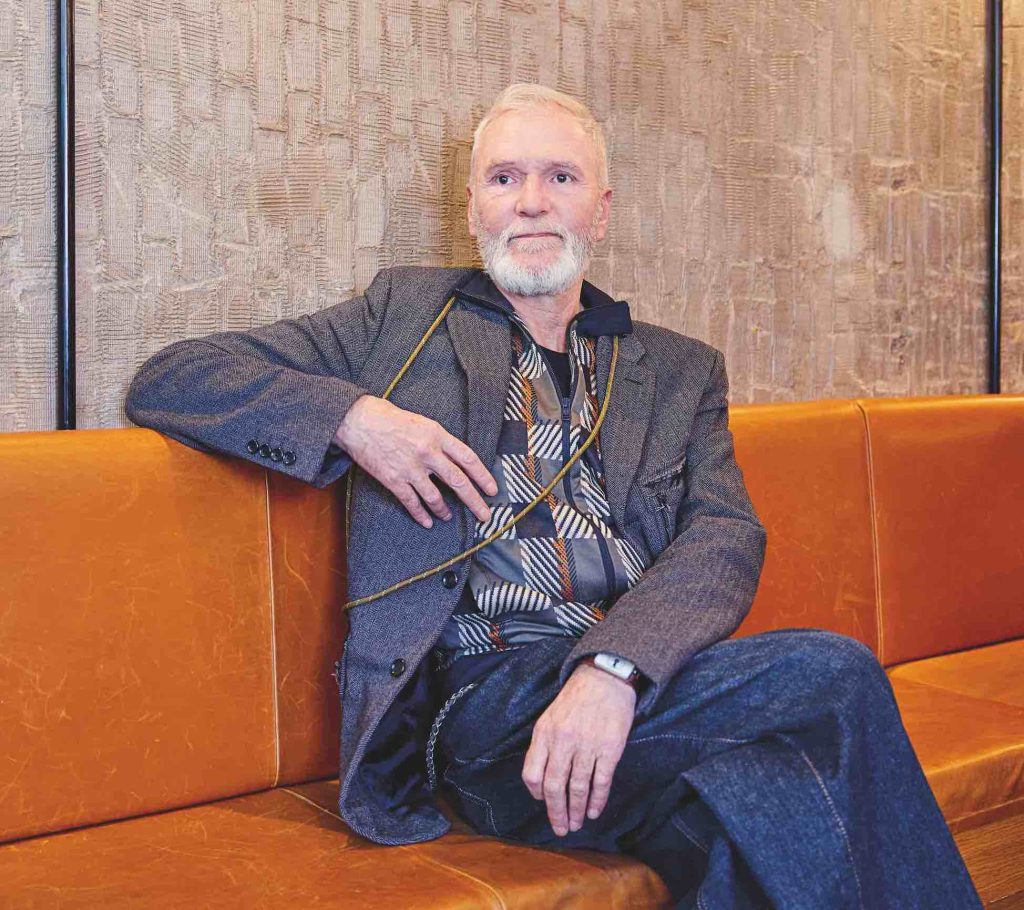

Disparaître, c’est le sort qu’a connu Malak al Kashef, enlevée dans l’appartement de sa mère par les agents de la Sécurité d’État en mars 2019. Cette activiste transgenre de 21 ans, visage de cette jeune génération militante, refait surface quelques jours plus tard dans une prison pour hommes, où elle demeure en détention provisoire 120 jours, accusée de “terrorisme” pour avoir appelé à un rassemblement pacifique sur Internet. Déjà arrêtée à deux reprises pour “débauche”, ce troisième passage en prison est le plus traumatique : elle est agressée sexuellement et soumise à un examen anal. Depuis sa remise en liberté, la jeune femme change d’adresse tous les trois mois et calcule chacun de ses trajets pour éviter les checkpoints – sa carte d’identité étant toujours celle d’un homme –, sa “routine”. Malak al Kashef a appris à attendre le pire de ce régime “hystérique”.

"Nous continuerons de nous faire entendre, de dire à ce pays qui nous rejette que nous sommes là"

La rencontrer n’est donc pas simple. Elle s’en excuse en souriant avant de tirer sur une Cleopatra, la marque locale de cigarettes, les moins chères, qu’elle s’est habituée à fumer en prison. Les épreuves n’ont en rien écorné son engagement. En témoigne sa réaction face au procureur qui s’adresse à elle au masculin et qu’elle reprend jusqu’à obtenir de lui qu’il corrige son langage. À sa sortie de prison, elle dépose un recours auprès du ministère de l’Intérieur pour que des places spéciales soient créées pour les détenues trans. Sa requête est refusée, mais rien ne l’arrête. Malak al Kashef continue de répondre aux invitations des médias, pied de nez à “cet État qui nie notre existence”.

“Les télés et les journaux nous diffament, mais nous continuerons de nous faire entendre, de dire à ce pays qui nous rejette que nous sommes là. Dans vos maisons, vos rues, proches de vous, nous existons”, promet cette activiste, qui dit toutefois observer une évolution des mentalités. Elle tient pour preuve de ce changement les milliers de réactions de soutien et d’indignation survenues après le suicide, en juin 2020, de Sarah Hegazy, cette militante lesbienne et communiste emprisonnée et torturée à la suite du concert de Mashrou’Leila.

"La manière dont l’opinion publique perçoit les droits LGBTQ+ n’a rien à voir avec l’époque Moubarak"

“En dépit de cette répression, la manière dont l’opinion publique perçoit les droits LGBTQ+ n’a rien à voir avec l’époque Moubarak. Aujourd’hui, certaines figures comme Malak sont visibles, se battent pour leur communauté et reçoivent énormément de soutien, constate la chercheuse Lobna Darwish dix ans après la chute de l’ex-dictateur en février 2011. La révolution a échoué sur le plan politique mais, sur le plan social, elle a ébranlé ce pays. Si les gens pouvaient s’organiser et parler librement, la société serait totalement différente”, assure-t-elle.

Seulement la machine à broyer mise en place par le régime ne tolère aucun espace de liberté. “Cette oppression crée beaucoup de haine en moi. Ça me tue à petit feu. Je ne veux pas perdre la personne enthousiaste et courageuse que j’étais à 18 ans”, redoute Rami – l’étudiant assure qu’il trouvera un moyen d’obtenir un visa. Hassan, lui, clandestin et ruiné, n’entrevoit que l’exil pour recommencer à vivre. Quant à Malak al Kashef, elle refuse de quitter son pays et son combat : “J’ai déjà payé le prix, maintenant je veux faire partie du changement, je veux le voir et le vivre.”

A LIRE AUSSI - L’Ilga dévoile la carte des pays les plus LGBTphobes de la planète

*Les prénoms ont été modifiés