Avec Jacques Demy, la France s’est enchantée à la comédie musicale. Trente ans après sa mort, le critique de cinéma Gérard Lefort rembobine ses souvenirs colorés et, finalement, follement gays.

Le 5 août 1964, il pleut intensément sur une station balnéaire du Nord Finistère. Pour le jeune Gérard (12 ans), ce déluge est une catastrophe qui annule tous ses projets : châteaux de sable compliqués, pirouettes infinies sur le trampoline du club Mickey ou rires en cascade dans un océan ce jour-là déchaîné. Reclus entre les murs d’une villa décatie du front de mer, l’enfant Gérard est plus énervé que triste. La énième partie de Monopoly avec ses frères et sœurs l’indiffère, le comptage des mouches (et leur torture) aussi. “Tu ne tiens pas en place”, lui dit sa maman, excédée. En panne de distractions propres à calmer sa progéniture, elle tente un va-tout : “Et si on allait voir un film ?” C’est un classique des jours de vacances pluvieuses. Les salles de cinéma locales ouvrent alors leurs portes l’après-midi. Un coup d’œil dans les pages “spectacles” du journal Ouest-France le confirme. À 15 h, le cinéma Le Celtique propose un film dont le titre semble étonnement synchrone avec la météorologie : Les Parapluies de Cherbourg. Ce qui est beaucoup moins classique, c’est que la maman suggère à l’enfant Gérard qu’il aille seul à ces Parapluies. Comment ça seul ? Voilà qui est inédit et un rien paniquant. Mais la maman insiste en glissant un peu d’argent dans la main de l’enfant Gérard : “Oui seul. Tu es grand maintenant. Allez, file!” Ce que la maman ne pouvait guère soupçonner, c’est que cette infraction libertaire dans son éducation sévère allait avoir sur la vie du jeune Gérard des conséquences incommensurables.

Assis dans la salle du Celtique, l’enfant Gérard, pour la première fois célibataire de sa famille, est comme en embuscade. Il sent d’instinct qu’il va se passer quelque chose de très important. Mais quoi ? En ces temps où une séance de cinéma ne se conçoit pas sans une première partie, il lui faut d’abord endurer des actualités censément “distrayantes”, puis un documentaire somnifère sur l’élevage des vers à soie. Un long entracte plus tard (bonbons, caramels, Esquimaux, chocolats), le grand film va enfin commencer par un générique bizarre où il découvre, vue du ciel, une noria de parapluies sur fond de pavés mouillés. Ça se présente mal, se dit l’enfant Gérard, même s’il se réjouit que le film soit en couleurs. Mais sa mauvaise humeur naissante est bientôt pulvérisée par une sidération de premier ordre. Voilà l’entrée d’un garage, où un client s’engouffre pour s’enquérir de son automobile auprès d’un jeune mécanicien plongé dans le moteur.

“C’est terminé ? – Oui, le moteur cliquette encore un peu à froid, mais c’est normal.” Ce qui par contre n’est pas du tout normal, c’est ce que ces deux personnages ne parlent pas normalement : ils chantent ce qu’ils disent ! Bien plus, ils chantent des banalités, les rendant littéralement extraordinaires. Pour l’enfant Gérard, c’est le sésame d’une révélation, quasi une visitation archangélique : on peut donc chanter sa vie au lieu de la subir. Bien qu’il soit loin de se douter qu’un jour encore lointain il deviendra critique de cinéma, l’enfant Gérard a remarqué que non seulement les acteurs chantent, mais qu’en plus l’image danse avec eux. Comme dans la scène suivant l’ouverture, hautement chorégraphique, où, dans les vestiaires du garage, les ouvriers en plein décrassage du cambouis discutent de leurs projets pour la soirée. Celui-ci ira à une partie de volley, celui-là pense aller au théâtre écouter Carmen, un autre préfère le ciné : “Tous ces gens qui chantent, moi tu comprends, ça me fait mal.” En deux plans et un mouvement tout est dit : la vie “enchantée” et l’humour de soi comme sauf-conduit.

CHANTER LE QUOTIDIEN

Ce ravissement inaugural aura une conséquence immédiate dans la routine domestique de l’enfant Gérard. Au sortir des Parapluies, il a envie de danser sous la pluie et, de retour au bercail familial, il passe le reste des vacances à lui aussi chantonner tout ce qu’il dit. De l’aurore, “un peu plus de sucre dans mon café au lait”, jusqu’au crépuscule, “bonne nuit maman chérie”. Au risque que ladite maman chérie menace de l’étrangler pour qu’il cesse. Détail pas du tout accessoire, bien que la sexualité du jeune Gérard soit encore balbutiante, il n’a pas échappé à son inconscient aux aguets que Les Parapluies sont comme un passeport homoérotique excitant, tamponné à tout bout de plans de visas pour un pays qui lui est encore inconnu et, comme pour bien des garçons de sa génération, a priori interdit. Par exemple, le fringant garagiste en bleu de travail, prénommé Guy, dont il lit au générique qu’il porte un nom italien à rêver : Nino Castelnuovo. Ce Guy l’affole. Parce qu’il est brun à poil dur et qu’il a un sourire à mourir de désir. Il voudrait être à la place de Geneviève, la jolie blonde qui joue son amoureuse. Cette jeune fille, c’est évidemment Catherine Deneuve. Mais à la vérité, en ce jour crucial de 1964, l’enfant Gérard ne sait pas qui c’est, comme il ignore tout du réalisateur du film, ce Jacques Demy qui sera si important dans sa vie de cinéphile et dans sa vie tout court.

Pour l’heure, l’enfant Gérard a d’autres soucis. Il est jaloux de Geneviève, la fiancée de Guy, et lui en veut à mort de trahir son amour anarchiste au profit d’un mariage arrangé avec un rupin à la noix, un bellâtre de passage à Cherbourg répondant au nom de Roland Cassard. Certes, Geneviève est enceinte de Guy, qui est parti pour deux ans faire son service militaire en Algérie. Le film, situé en 1957, évoque frontalement les fameux “évènements”, qui à l’époque étaient souvent censurés dans le cinéma français et tus au sein des familles. Mais enfin, quelles que soient ses raisons de fille-mère, quelle idiote cette Geneviève d’avoir délaissé celui à qui elle chantait pourtant : “Je ne pourrai jamais vivre sans toi, ne pars pas, j’en mourrai.” Eh bien si, elle le pourra et n’en mourra pas ! Au final crève-cœur des Parapluies, recroisant par hasard son Guy d’autrefois, Geneviève, embourgeoisée, préfère une fois de plus étouffer son désir plutôt que de le réanimer. Cette fois il ne pleut plus sur Cherbourg, il neige.

Quand l’enfant Gérard est devenu un adolescent, il s’est mis à traquer tous les films de Jacques Demy, ceux d’avant Les Parapluies (Lola en 1961, La Baie des Anges en 1963) et ceux d’après : Les Demoiselles de Rochefort (1967), Model Shop (1969) et surtout, autre sommet, Peau d’âne (1970). Comme Delphine (Catherine Deneuve) et Solange (Françoise Dorléac), les folles sœurs jumelles des Demoiselles, Gérard a quitté à 17 ans son Ouest natal, “car la province m’ennuie”, et “est monté à Paris” pour y faire des études et surtout y retrouver son premier amour. C’est en sa douce compagnie que, le 15 décembre 1970, il voit Peau d’âne. Dans un cinéma des Champs-Élysées, bondé d’enfants, puisque le film s’annonce comme un conte de fées. Mais la vraie féérie a lieu dans l’obscurité canaille de la salle, où l’émerveillement est de nouveau tel que Gérard et son fiancé oublient de flirter, hypnotisés par ce qu’ils voient. Un hommage au Jean Cocteau de La Belle et la Bête avec Jean Marais en citation vivante, mais aussi un plaidoyer pour l’inceste, très mollement désavoué par la sensationnelle Delphine Seyrig en fée-marraine psychanalyste : “Mon enfant, on n’épouse jamais ses parents !” Mais aussi, tout aussi manifeste, une sorte de précipité queer avant que le mot ne soit de saison. Le jeune prince, irradiant en collant moulant, en pince pour une princesse non moins solaire, contrainte de couvrir ses robes étincelantes sous une peau d’âne puante pour échapper aux assiduités de son père. Tantôt souillon, tantôt princesse, Catherine Deneuve en drag-queen? Presque. Et ce même jeune prince, amoureux d’un amour impossible, a tout du fils de famille “différent”, qui récuse en bâillant les centaines de prétendantes que ses parents veulent jeter dans son lit. Ce prince, c’est Jacques Perrin, beau comme un prince en effet. Dans Les Demoiselles, un escadron de puces nous avait déjà sauté à l’oreille quand on l’avait découvert travesti en marin d’opérette, blond peroxydé, archétype de fantasme gay pré-Village People, incarnant à l’envi une des ritournelles du film : “Les marins font de mauvais maris, mais les marins font de bons amants.” Jacques Perrin, désarmant de naïveté, confiera plus tard qu’il ne voyait pas ce que Jacques Demy lui trouvait...

PROLO BANDANT

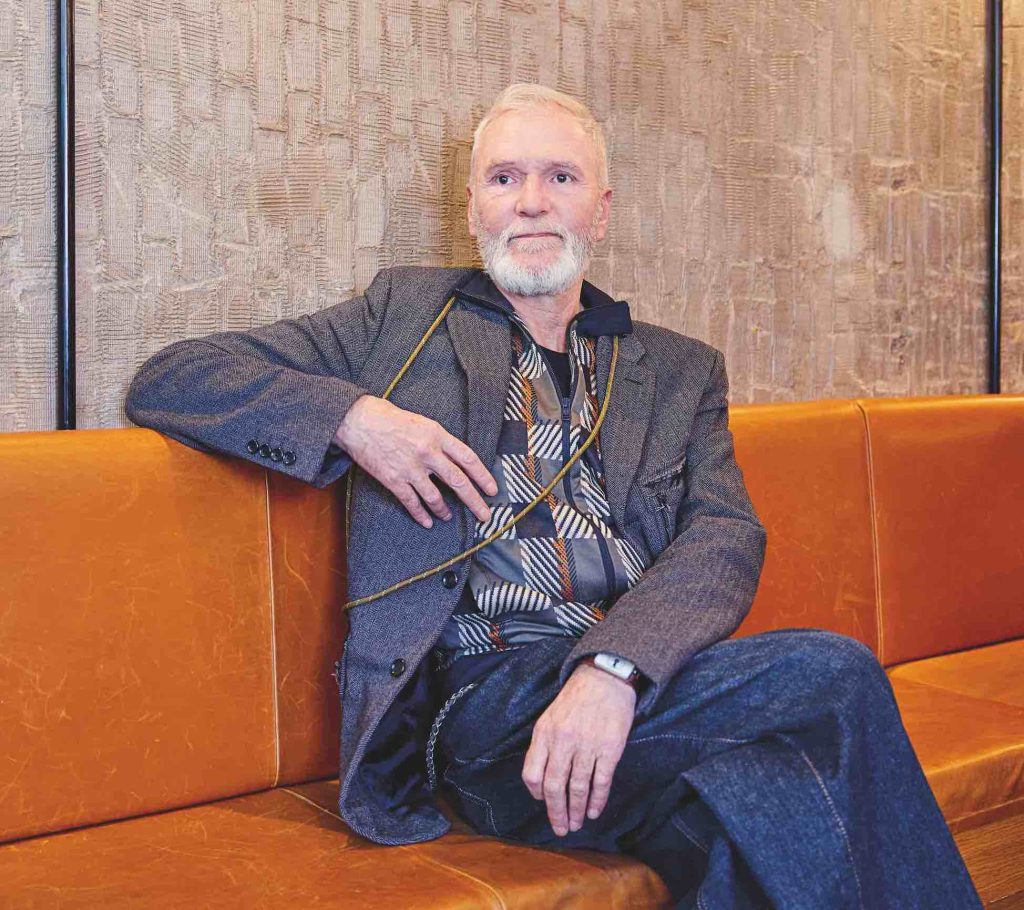

Au début des années 1980, Gérard est devenu critique de cinéma à Libération sous le nom plus explicite de Gérard Lefort. Il n’a pas perdu de vue Jacques Demy. Il adore Le Joueur de flûte (1972), avec Donovan en folle hippie frisée ; il a été intrigué par L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la Lune (1973), où Marcello Mastroianni tombe enceint, comme une préfiguration sublimée de l’actuelle PMA; il a follement aimé Lady Oscar (1979), histoire d’une jeune aristocrate qui vit en garçon. Mais le choc ultime va se produite au début des années 1980. Une chambre en ville lui ouvre ses bras. Sans doute le plus beau film de Jacques Demy, comme une condensation de toutes ses obsessions : son goût pour la vie, autant enchantée que désenchantée, sa détestation des bourgeois et de leur morale naphtalinée, sa profonde sympathie pour la classe ouvrière, dont l’érotisation converge sur un jeune métallurgiste, François Guilbaud, locataire d’une baronne désargentée (génialissime Danièle Darrieux) et qui va tomber amoureux de sa fille, Édith (l’intense Dominique Sanda). Autrement dit, dans ce rôle clé du prolo bandant, le sexyssime Richard Berry, tout en polo rose et filmé au ras du pubis dans une scène de cul et de nu mémorable. Mais ce qui chamboule le plus dans ce ciné-drame qui se conclut par la disparition des amants, c’est son intense mélancolie. On a beau faire rire et chanter, la chambre en ville est une anti-chambre de la mort.

Sorti à l’automne 1982, le film reçoit un soutien quasi unanime de la critique. Mais les entrées en salles ne suivent pas. S’ensuit la constitution de comités de soutien à Jacques Demy, qui ont la maladresse d’opposer le supposé bon goût de l’auteur-créateur au soi-disant mauvais goût du public, qui au même moment fait un triomphe à L’As des as, de Gérard Oury. Dans Libération, sous le titre “Une chambre à louer”, Marguerite Duras, plus subtile et faisant implicitement référence à La Règle du jeu, de Jean Renoir (en son temps autre bide saignant), écrit : “Le public ne rate jamais le génie à longue échéance.”

FRAGRANCE PÉDÉ

Pour le journaliste qui, à l’école de Rimbaud, peut enfin dire “je est un autre”, ce désastre sera paradoxalement une chance. Pour la première fois, il va rencontrer son idole. Le dîner a été organisé par Agnès Varda, compagne officielle de Demy. À Paris, dans un petit appartement de la rue Daguerre, “ma garçonnière”, dira Demy en guise d’accueil, un léger sourire aux lèvres. Je ne me souviens pas ce qui a été dit ce soir-là. Mais j’ai toujours en tête une vive impression physique face à ce bel homme mûr (51 ans) mais “injouable”, à mes yeux de jeune gandin qui ne batifole alors que dans sa classe d’âge. Sa gentillesse est exquise, mais une violence volcanique semble l’habiter, toujours au bord de l’éruption. Je conjecture la sorte de lave qui bouillonne dans ses veines mais, midinette en diable, je n’ose évidemment pas interroger Demy sur la fragrance pédé de son œuvre. Ce n’est pas le jour, ce n’est pas encore le moment.

Le moment faillit arriver quelques années plus tard, en 1985, après la sortie de Parking, qui milite bellement pour la bisexualité. Un autre échec cuisant, dû en partie à la prestation de Francis Huster dans le rôle principal, qui avait obtenu de la production de pouvoir chanter avec sa propre voix, c’est-à-dire comme une casserole. Suite à ma critique positive du film dans Libération, Demy, que j’appelle désormais Jacques, comme un frère, m’écrit une longue lettre qui n’est pas tant un remerciement qu’une déclaration d’amitié. Cette lettre, je l’ai égarée, puisqu’elle m’égare.

Je ne retrouverai mes esprits qu’à l’été 1990. Au mois d’août de cette année-là, Agnès Varda réalise Jacquot de Nantes, évocation d’une vocation qui retrace l’enfance de Jacques Demy dans cette ville. Je suis invité sur le tournage et je m’y précipite, une certaine inquiétude cependant chevillée au cœur. Depuis 1988 et son Trois places pour le 26, biographie romancée d’Yves Montand et nouvelle déconvenue commerciale, Demy a disparu du paysage. Il ne répond pas à mes messages téléphoniques. On le dit blessé, aigri. Personne ne sait encore que ce retrait masque une épouvante. Jacques est très malade et survit retranché dans sa maison de l’île de Noirmoutier.

Agnès Varda m’a cependant réservé une sensationnelle surprise : au beau matin du deuxième jour de mon reportage, c’est bel et bien Jacques Demy en personne qui se matérialise dans le garage de son enfance, au 9 de l’allée des Tanneurs. Il a fait le voyage de Noirmoutier à Nantes pour, dit-il, “me retrouver”. Son corps est amaigri. Son visage est comme rongé de l’intérieur. Mais toute sa tête est là, y compris dans les blagues qu’il me chuchote, assis en retrait du plateau où l’actrice qui joue la mère du petit Jacquot est en train de servir de l’essence. “Il n’y a pas d’embout sur le tuyau de la pompe. C’est un détail, mais je suis sûr que les spectateurs s’en apercevront.” Et puis, soudain, nettement plus radical : “Je ne vois pas l’intérêt de ce film. Agnès a plein d’idées mais elle n’a pas d’imagination.” Malaise. C’est rien de le dire. Bientôt dissipé par une proposition excitante : “Ça te dit qu’on aille se promener?” Si ça me dit ! Comme dans une randonnée fabuleuse, me voilà en train d’arpenter bras dessus, bras dessous, les hauts lieux de son imaginaire nantais, le décor de ses rêves : le passage Pommeraye, le théâtre Graslin, la brasserie La Cigale, le cinéma Katorza, les quais des bords de Loire, les hôtels particuliers des anciens négriers, les bistros à putes, les docks, les grues des chantiers navals, le grand large. À chaque station, des bouffées de films me reviennent, des paroles de chansons, surtout celles de Lola : “Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l’amour c’est beau.” En guêpière subliminale, plus froufroutante qu’Anouk Aimé, pas de doute : “C’est moi, c’est moi Lola!” Inépuisable pourvoyeur de jeux de mots à deux sous, Jacques sourit devant l’enseigne d’un coiffeur : Beau de l’hair. Quelle gaieté !

A LIRE AUSSI : Le cinéma sait-il filmer la sexualité gay ?

“PNEUMONIE”

N’était que sur le chemin du retour, Jacques s’arrête soudain, me sert un peu plus le bras et me dit dans un souffle : “Tu sais, je vais mourir, j’ai la maladie du siècle.” Je manque de m’évanouir sous le poids de cette atroce confidence. Mais, telle une autoprescription homéopathique propre à alléger mon désarroi, j’ai alors songé aux paroles d’une autre chanson, importée cette fois des Demoiselles : “On ne peut que regretter l’amour envolé, mais pour ressusciter l’amour, si votre cœur vide est trop lourd, si l’ennui menace vos jours, il faut aimer !” Je le sais intimement à cet instant funèbre : à la vie, à la mort, j’aimerai toujours Jacques Demy.

Mais lorsque le 27 octobre 1990, quelques mois après notre ultime rencontre, la mort a finalement gagné, j’ai bien du mal. À l’aube, la sonnerie du téléphone me réveille. Au bout du fil, Agnès Varda m’annonce l’inéluctable : “Je voulais que tu l’apprennes par moi, tu es comme un membre de la famille.” Je balbutie n’importe quoi, mais Agnès ajoute : “Bien entendu, Jacques est mort d’une pneumonie.” Ce “bien entendu” me restera longtemps en travers de la gorge, et lorsqu’il m’incombe de rédiger la nécrologie de Jacques dans Libération, ma plume rougit de honte et de colère de devoir écrire : “Jacques Demy, mort des suites d’une longue maladie.” Agnès Varda, des années plus tard, notamment en 2008 lors d’un entretien dans TÊTU, s’expliquera sur cette loi du silence qu’elle avait imposée : “Je dis clairement qu’il est mort du sida et qu’il ne voulait pas en parler. On ne peut pas discuter un tel choix. Il faut replacer ça en 1988-1989. Ce n’est pas aujourd’hui. C’est il y a vingt ans...” Soit. Mais on peut aussi estimer que la révélation que Jacques était mort du sida, précisément en ce début des années 1990 où la pandémie faisait rage, aurait pu aider bien des anonymes qui alors mourraient en masse et se seraient ainsi sentis moins seuls.

ENTERREMENT MULTICOLORE

À l’enterrement de Jacques, un matin gris au cimetière du Montparnasse, il n’y a pas foule. Des proches, des amis et quelques cinéastes, dont André Téchiné. Mathieu, le fils de Jacques et d’Agnès, disparaît dans les allées, bousillé de chagrin. Rosalie, sa fille adoptive, s’est mise belle. Varda est impressionnante de dignité. Elle dit : “Il faut tenir !” Elle a raison, même si c’est difficile de ne pas s’effondrer. Comme une embellie impromptue dans cette nuée de tristesse, une Mercedes noire surgit. Catherine Deneuve en descend, somptueuse en manteau fuchsia. Elle dit : “La couleur, pour Jacques, c’est la moindre des choses.” Sous l’emprise ensorcelante de sa princesse impériale, c’est tout l’univers de Demy qui ressuscite. La preuve : alors que soudainement, énormément, il se met à pleuvoir sur le cimetière du Montparnasse, des parapluies multicolores déploient de nouveau leurs ailes.