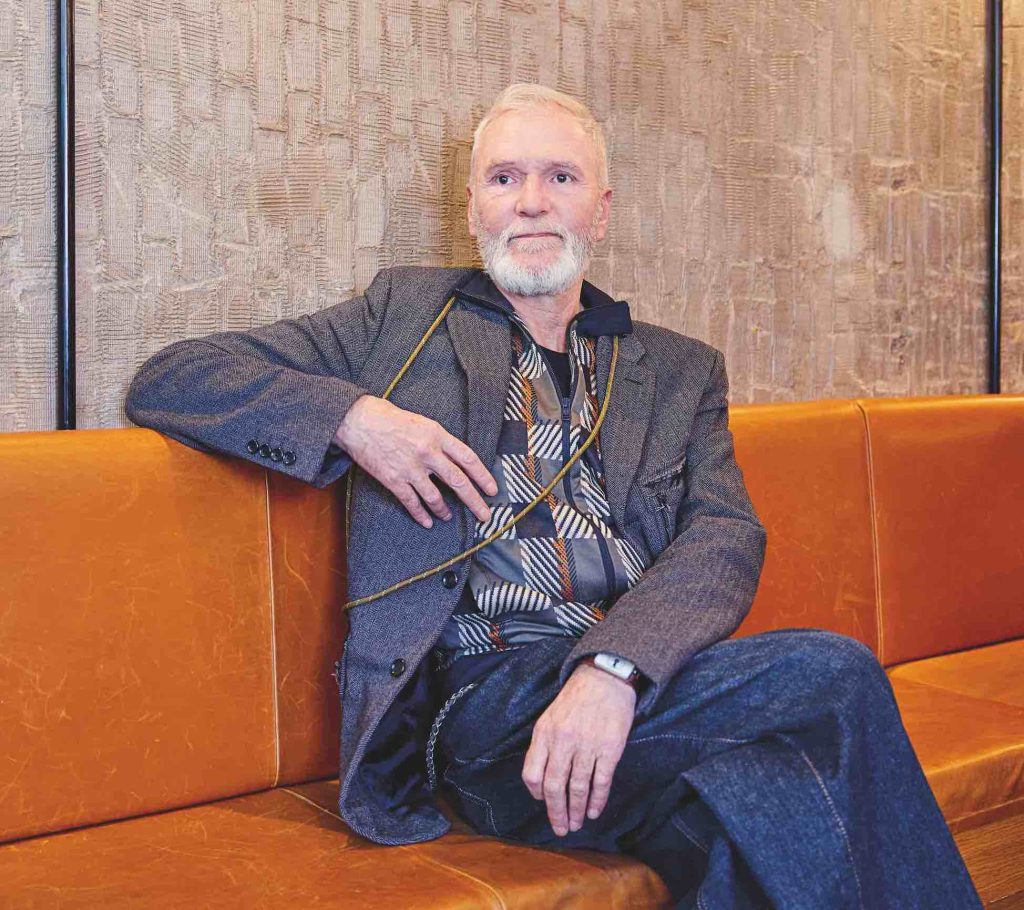

Depuis son poste, le plus haut occupé par une personne transgenre en Europe, la Vice-Première ministre belge écologiste Petra De Sutter est bien décidée à faire bouger les lignes en Europe, en particulier sur la lutte contre les LGBTphobies.

Dans son bureau, à côté d’un drapeau belge trônent les couleurs européennes. Vice-Première ministre du gouvernement formé à l’automne 2020 après une crise politique de seize mois, la Flamande Petra De Sutter connaît bien les lignes de crête qu’impose de suivre la recherche du compromis en politique. Engagée au Groen, le parti écologiste flamand, elle est d’abord élue sénatrice de 2014 à 2019. Très attachée à l’idée européenne, elle devient par la suite eurodéputée en 2019, avant d’entrer au gouvernement où, derrière le Premier ministre libéral néerlandophone Alexander De Croo, la coalition Vivaldi rassemble pas moins de sept forces francophones et flamandes venues de quatre “saisons” politiques : socialistes, libéraux, écologistes et chrétiens-démocrates.

À lire aussi : Clément Beaune : "La protection de l'État de droit est le combat suivant en Europe"

À 58 ans, affichant un CV impressionnant, Petra De Sutter ne s’est jamais vraiment tenue à l’écart des sujets qui fâchent. Scientifique reconnue pour ses travaux sur la fertilité à l’université de Gand, elle a participé comme gynécologue à des projets de gestation pour autrui (GPA), tolérée en Belgique en vertu d’un vide juridique. Depuis son poste, le plus important occupé par une personne transgenre en Europe, elle promeut sa vision enthousiaste et volontaire de l’Union européenne (UE). Alors, quand le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, fait adopter une loi ouvertement homophobe, suivant la Pologne sur la pente de la haine d’État, Petra De Sutter ne cache pas sa révolte et reprend son bâton de conviction. Entretien paru dans notre numéro 228 de la rentrée 2021.

Vous placez beaucoup d’espoir dans l’UE...

Petra De Sutter : Depuis une quinzaine d’années, il y a une évolution vers la droite et les extrêmes. Si je suis entrée dans la politique européenne, c’était pour essayer, dans le groupe des Verts, de mener l’Europe dans une autre direction que celle d’alors, très à droite et néolibérale. Avec Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, il y a eu des évolutions, notamment sur la prise de conscience de l’enjeu climatique. Avec mes homologues européens, nous discutons aussi régulièrement des sujets LGBTQI+, avec des applications très concrètes. La Hongrie, par exemple, ne reconnaît que le sexe assigné à la naissance... Alors il faut batailler et porter les combats.

La réponse des institutions européennes à la loi homophobe et transphobe adoptée en Hongrie vous paraît-elle adaptée ?

Il faut d’abord rappeler que nous sommes indignés par cette loi. Si jamais je publie un livre sur l’homosexualité, il ne pourra pas être diffusé en Hongrie comme il le serait en Belgique ! Mais l’indignation ne freinera pas Viktor Orbán. Cette loi viole le droit européen à plusieurs niveaux : entrave aux droits humains, à la libre circulation des biens, à la liberté d’expression... Face à cela, la Commission a raison de s’approprier les instruments juridiques à sa disposition.

À lire aussi : Hongrie : le very bad trip homophobe de Viktor Orbán

La solution juridique peut-elle fonctionner alors qu’elle nécessite de longues années de procédure ?

C’est la difficulté de l’architecture européenne : on n’a pas beaucoup d’alternatives, sauf à détruire les bases de l’Union. Les ennemis ne sont pas les Hongrois mais leurs dirigeants actuels. Est-ce que couper les subventions de façon abrupte résoudra les choses ? Il ne faut pas se faire d’illusions : sans argent européen, Orbán cherchera à quitter l’Union. Est-ce dans notre intérêt de la pousser dans les bras de Poutine, en Russie ? D’autant qu’Orbán ne restera pas éternellement au pouvoir [des élections sont prévues en 2022]. En Pologne, la bataille politique est déjà lancée pour mettre fin au régime ultra-conservateur au pouvoir, affaibli.

En attendant, comment développer l’intégration européenne avec des pays qui ne partagent pas les mêmes valeurs ?

Il y a des constructions avec des échelles différentes : Schengen, la zone euro, la défense, la justice... Dans de nombreux domaines, il y a plusieurs Europe. On ne doit pas freiner l’avancée des droits LGBTQI+ pour quelques pays réfractaires. La Commission européenne a annoncé un plan avec de nombreuses avancées [reconnaissance réciproque de tous les mariages et de toutes les filiations, définition juridique des LGBTphobies, etc.]. Il faut tout faire pour trouver un accord avec tous les pays de l’UE. Mais, si l’on n’y arrive pas, il faut tout de même essayer d’avancer avec les États qui partagent ces valeurs. Cela doit rester l’option de repli.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour qu’une grande partie des populations de l’est de l’Europe ne paraissent pas séduites par les valeurs européennes ?

On a une forme de dette historique envers ces pays, qui nous en veulent de les avoir laissés aux Russes après la Seconde Guerre mondiale. Ces pays ont été victimes du régime communiste jusqu’en 1989. Pendant quarante-cinq ans, ils n’ont pas pu profiter de l’évolution qu’on a connue dans les années 1960 et 1970. On a ensuite demandé à ces pays d’accepter tous les cadres légaux de l’Europe de l’Ouest, afin d’intégrer l’UE. Ils ont signé et accepté la législation sans qu’il y ait d’adhésion véritable à ces valeurs par la société entière. Après la chute du mur, certains de ces pays ont renoué avec une idéologie nationaliste. En Pologne, l’Église a repris son influence, laquelle fut restreinte durant les quatre décennies de communisme. Mais je tiens à souligner qu’il existe une diversité dans ces pays, où de nombreuses personnes aspirent à un changement. Beaucoup partagent les valeurs de l’UE, souhaitent plus de liberté et moins de discriminations, y compris en Hongrie.

Auriez-vous pu vous rendre cet été à la Marche des fiertés de Budapest ?

Bien sûr qu’en tant que citoyenne je suis solidaire des organisations LGBTQI+, je ne m’en cache pas. Il y a cinq ans, lorsque j’étais parlementaire, j’ai participé à la Pride de Riga, en Lettonie. On se faisait cracher dessus, et heureusement qu’on ne comprenait pas les insultes qu’on nous envoyait... Mais, maintenant que je fais partie d’un gouvernement, ma parole n’est plus aussi libre, ce qui est normal. Quand je me déplace en tant que ministre, je ne parle plus en mon seul nom mais en celui du gouvernement, et même en celui du pays. Viktor Orbán ne cesse de répéter que les politiques de l’Ouest se mêlent des affaires intérieures de son pays, faisant la comparaison avec l’expérience communiste. Il ne faut pas que nos armes politiques se retournent contre nous.

Vous avez été gynécologue et, à ce titre, vous avez pratiqué des GPA. Pourquoi est-il si souvent compliqué d’aborder sereinement ce sujet ?

La GPA reste un sujet tabou en politique. Quand j’étais députée à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, j’ai tenté, sans prendre position, d’écrire un rapport sur la nécessité d’ouvrir ce débat. Il y avait des manifestations devant ma porte, et le rapport a été enterré sans même avoir été lu par mes collègues. Le discours sur la GPA est très compliqué parce qu’il n’y a pas que les conservateurs religieux qui s’y opposent. Certaines féministes sont également contre, considérant qu’il s’agit d’une instrumentalisation du corps des femmes pour des couples gays. Mais une femme qui voudrait aider son frère, sa sœur ou un ami à avoir un enfant, qu’est-ce qu’il y a de plus altruiste ? Bien sûr, il faut vérifier qu’il n’y a pas d’abus commerciaux, et je m’oppose vigoureusement à ce qui se passe dans certains pays. Mais on ne peut pas dire qu’en Belgique il s’agisse d’une industrie : les GPA ne concernent que quelques cas par an.

Pourquoi êtes-vous entrée en politique ?

Il y a vingt-cinq ans déjà, quand je faisais de la recherche, j’ai constaté l’effet des perturbateurs endocriniens sur la santé et, en particulier, sur la fertilité, et cela a réveillé en moi une certaine conscience politique. En tant que scientifique, on peut documenter des décisions, mais, à la fin, ce n’est pas nous qui faisons les choix. Aujourd’hui, en tant que Vice-Première ministre, je suis dans le cercle restreint des décisions.

Lorsque vous êtes devenue ministre, les journaux belges n’ont quasiment pas fait mention de votre transidentité. La Belgique en a-t-elle fini avec la transphobie ?

Pour l’instant, je me sens tout à fait en sécurité en Belgique. Quand je suis devenue ministre, pas un seul sourcil n’a bougé. D’ailleurs, je n’ai jamais eu de problème sérieux depuis ma transition [après une transition au début des années 2000, elle a fait son coming out médiatique en 2014]. Mais que se passera-t-il dans cinq ou dix ans ? À travers les réseaux sociaux, le discours d’Orbán a un écho jusque chez nous, et l’extrême droite est de plus en plus bruyante. Sans faire de comparaison hasardeuse, dans les années 1920, Berlin était la ville où les gens comme vous et moi étaient les plus libres. Dix ans plus tard, on devait porter un triangle rose. Évidemment, ce n’est pas envisageable aujourd’hui, mais l’histoire nous indique qu’il faut rester vigilant sur nos droits, qui ne sont pas des acquis définitifs.

À lire aussi : La Belgique étudie la suppression de la mention de genre sur la carte d'identité

C’est la première fois en Europe qu’une personne transgenre est à un tel niveau de responsabilité nationale. Avez-vous le sentiment d’incarner quelque chose ?

De l’Uruguay au Népal, les journaux ont attiré l’attention sur ma personne. Je ressens une forme de responsabilité, celle de permettre de s’identifier à ma réussite. Mais je n’aspire qu’à une chose : avoir une vie normale, et ne pas être rappelée quotidiennement à un passé qui a été particulièrement pénible. Je vis depuis vingt ans la vie que j’aurais toujours dû vivre, et je suis heureuse et bien dans ma peau. Bien sûr que cela fait partie de mon identité, je ne veux pas le cacher. Mais je souhaite surtout parler de mon action politique.

Que souhaiteriez-vous dire à de jeunes personnes LGBTQI+ qui traversent les mêmes moments douloureux que vous avez vécus ?

Lorsque j’étais adolescente, je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. Je pensais que j’étais anormale, malade psychiatrique, mauvaise. J’ai reçu une éducation catholique classique et je me suis conformée à ce qu’on attendait de moi. Je me suis jetée dans ma carrière académique, mais le reste de ma vie était en ruines. Quand j’ai fait ma transition, à 40 ans, j’ai eu le sentiment de me délivrer de ma prison. C’est difficile, il faut du cou- rage, mais c’est aussi libérateur. N’attendez pas, et délivrez-vous. Croyez en vous et en vos propres forces, en ce que vous représentez. On peut s’en sortir plus fort.

À lire aussi : Homophobie d'État : "La peur doit changer de camp en Europe"

Crédit photo : Franky Verdickt